Aperçu statistique du programme de prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada [*

Introduction

Le Programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (PPI-RPC) est une composante essentielle du système canadien de sécurité sociale. Depuis sa création, ce programme offre une garantie de revenu à des centaines de milliers de travailleurs canadiens invalides et à leur famille.

De nombreuses caractéristiques du programme ont changé depuis son entrée en vigueur en 1970, notamment les conditions d’admissibilité et le montant du soutien. Le présent document donne un bref aperçu statistique de certains changements qui se sont produits depuis le début des années 1990, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires, les demandes de prestations, les approbations, les appels, les prestations et les coûts.

Nombre de prestataires

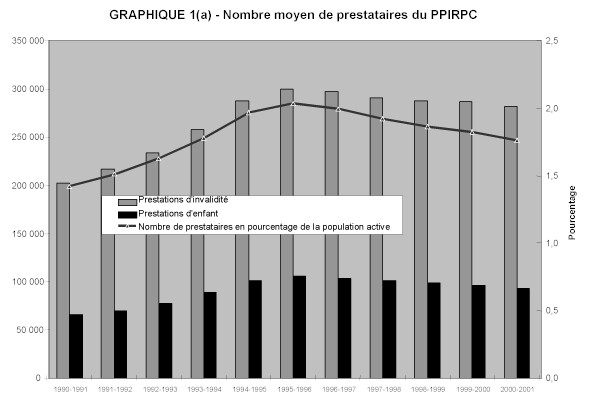

Le graphique 1(a) indique le nombre de prestataires du PPI-RPC depuis l’exercice financier 1990-1991. Ce nombre a augmenté considérablement entre 1990-1991 et 1995-1996, à un taux annuel moyen de 7,8 p. 100. Il a ensuite commencé à diminuer à un taux annuel moyen de 1,2 p. 100, passant de 300 118 prestataires en 1995-1996 à 282 111, en 2000-2001. Il n’est pas surprenant de constater l’évolution similaire du nombre de jeunes qui touchent des prestations d’enfant d’invalide à taux fixe.

Même si le graphique 1(a) ne ventile pas les chiffres par région, plus de la moitié des prestataires du PPI-RPC en janvier 2001 habitaient en Ontario [1]. Les provinces de l’Atlantique représentaient 16,7 p. 100 et les provinces de l’Ouest, 28,1 p. 100 du nombre total de prestataires.

En pourcentage de la population active, c’est la Nouvelle-Écosse qui comptait le plus grand nombre de prestataires en janvier 2001, soit près de trois fois plus que l’ensemble du pays. Le nombre relatif de prestataires du PPI-RPC dans les provinces de l’Atlantique était en général plus élevé que la moyenne nationale, tandis que le contraire se vérifiait dans les provinces de l’Ouest.

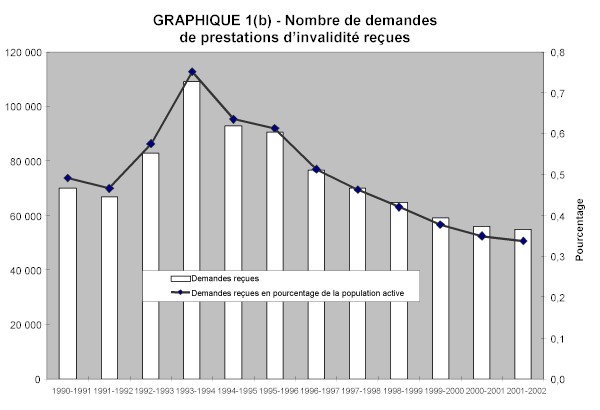

L’augmentation du nombre de prestataires du PPI-RPC durant la première moitié de la dernière décennie tient, entre autres choses, aux facteurs suivants : les modifications législatives adoptées en 1987 et en 1992 qui ont élargi l’admissibilité aux prestations d’invalidité, la hausse du chômage et l’envoi de clients potentiels par les régimes d’assistance sociale et les assureurs du secteur privé (voir le Rapport annuel du Régime de pensions du Canada, 1996-1997, p. 33). D’autres facteurs — comme l’application de nouvelles lignes directrices qui mettent l’accent sur les critères médicaux pour l’approbation des demandes, l’application de critères d’admissibilité plus sévères et l’amélioration de la conjoncture sur le marché du travail — auraient grandement contribué à réduire le nombre de cas vers la fin des années 1990 et le début des années 2000. Le graphique 1(b) indique une diminution constante du nombre de demandes de prestations d’invalidité après l’exercice 1993-1994.

Le nombre de demandes de prestations d’invalidité en pourcentage de la population active est aujourd’hui inférieur à ce qu’il était au début des années 1990, mais le nombre relatif de prestataires est plus élevé. Malgré la diminution constatée au cours des cinq derniers exercices financiers, le nombre de prestataires du PPI-RPC en 2000-2001 — exprimé en pourcentage de la population active de 2000 — dépassait de près de 30 p. 100 celui d’il y a dix ans. De plus, le nombre total de prestataires (y compris les enfants), exprimé en pourcentage de la population totale, a également augmenté au cours de cette même période et il est de 20 p. 100 supérieur aujourd’hui à ce qu’il était au début de la dernière décennie.

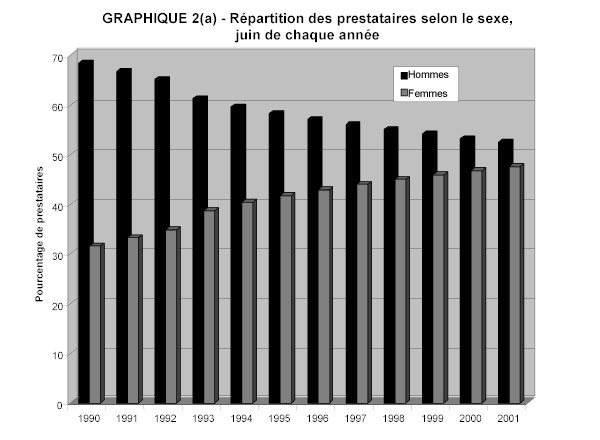

Les graphiques 2(a) et 2(b) donnent une ventilation des prestataires du PPI-RPC selon l’âge et le sexe. L’observation la plus intéressante est probablement l’augmentation rapide du nombre de femmes depuis 1990, comme l’indique le graphique 2(a). En 1990, les femmes représentaient 31,6 p. 100 de l’ensemble des prestataires du PPI-RPC. En 2001, ce chiffre était passé à 47,6 p. 100, une augmentation de plus de 50 p. 100. À la table ronde du 21 mai 2002 du Sous-comité de la condition des personnes handicapées, on a expliqué ce phénomène par le nombre accru de femmes dans la population active. Ce facteur est certes important, mais force est de constater qu’entre 1990 et 2001, les femmes représentaient 57 p. 100 du taux de croissance de la population active, un pourcentage bien inférieur à leur part de 77,6 p. 100 de la hausse de la clientèle du PPI-RPC au cours de la même période.

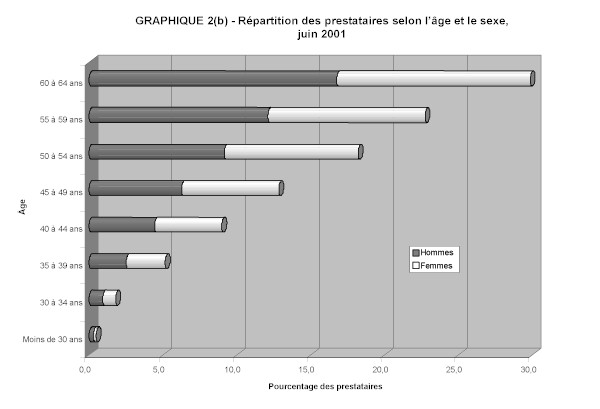

Le graphique 2(b) donne la répartition des prestataires du PPI-RPC selon l’âge et le sexe, en juin 2001. Comme on pouvait s’y attendre, le nombre de prestataires des deux sexes augmente avec l’âge. En juin 2001, les pourcentages des prestataires hommes et femmes âgés de 60 à 64 ans étaient de 16,8 et de 13,1 p. 100 respectivement; il s’agit du groupe d’âge le plus nombreux figurant au graphique. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à recevoir des prestations d’invalidité dans les groupes d’âge suivants : 35 à 39 ans, 40 à 44 ans et 45 à 49 ans. Même si cela ne paraît pas dans le graphique 2(b),la répartition des prestataires d’invalidité selon leur âge tend davantage vers les jeunes aujourd’hui qu’en 1990 : les prestataires de 35 à 54 ans représentaient 45,1 p. 100 du nombre total en juin 2001 comparativement à 29,8 p. 100 en juin 1990.

| Décembre 1990 | Décembre 1995 | Décembre 2000 | |

|---|---|---|---|

| Maladies infectieuses et parasitaires | 1 660 | 3 473 | 3 363 |

| Tumeurs | 8 820 | 12 681 | 12 501 |

| Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires | 5 611 | 7 768 | 6 855 |

| Maladies du sang et des organes hématopoïétiques | 253 | 371 | 375 |

| Troubles mentaux | 21 830 | 48 480 | 63 171 |

| Maladies du système nerveux et des organes sensoriels | 16 173 | 27 500 | 30 620 |

| Maladies de l’appareil circulatoire | 40 019 | 44 177 | 32 421 |

| Maladies de l’appareil respiratoire | 8 485 | 9 707 | 6 936 |

| Maladies de l’appareil digestif | 3 611 | 5 597 | 5 713 |

| Maladies des organes génito-urinaires | 1 401 | 2 600 | 2 940 |

| Complications de la grossesse, de l’accouchement et des suites de couches | 49 | 64 | 55 |

| Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 636 | 876 | 809 |

| Maladies du système ostéomusculaire et du tissu conjonctif | 60 992 | 99 535 | 79 946 |

| Anomalies congénitales | 1 209 | 1 919 | 1 962 |

| Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale | 68 | 101 | 109 |

| Symptômes, signes et états morbides mal définis | 1 866 | 3 712 | 4 346 |

| Lésions traumatiques et empoisonnements | 15 301 | 23 847 | 20 964 |

Le tableau 1 donne la répartition des prestataires selon la cause principale de leur invalidité, en décembre 1990, 1995 et 2000. Les personnes atteintes de maladies du système ostéomusculaire et du tissu conjonctif constituent le groupe le plus nombreux. Les prestataires atteints de troubles mentaux ont enregistré la croissance relative (et absolue) la plus forte au cours de cette période, leur nombre passant de 21 830 en décembre 1990 à 63 171 en décembre 2000. Par contre, le nombre de prestataires atteints de maladies de l’appareil circulatoire a diminué au cours de la même période.

- [*]

- Les données présentées dans le présent aperçu statistique ont été en grande partie fournies par Développement des ressources humaines Canada (Politique d’assurance-invalidité du Régime de pensions du Canada, Programmes de sécurité du revenu) et le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Divers rapports annuels du Régime de pensions du Canada ont aussi été consultés.

- [1]

- Le Québec a son propre programme de soutien à l’intention des travailleurs invalides.