Aperçu statistique du programme de prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada

Décisions initiales, appels et réexamens

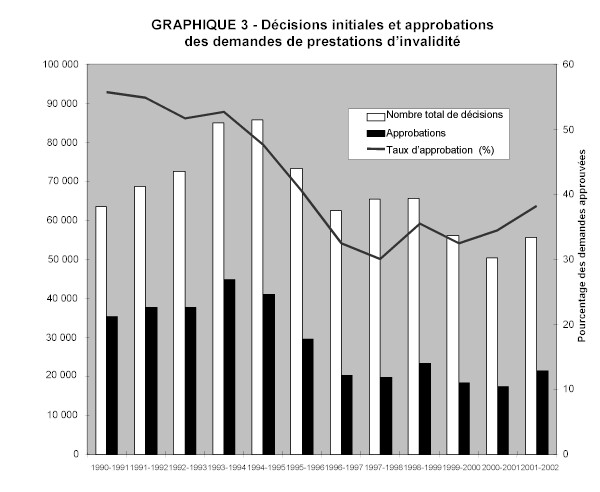

Ainsi que pouvait le laisser prévoir la diminution du nombre de demandes reçues (graphique 1(b)), le nombre de décisions initiales rendues en matière d’invalidité a également diminué entre 1990-1991 et 2001-2002. Comme l’indique le graphique 3, le nombre total de décisions initiales a augmenté jusqu’en 1994-1995 pour ensuite diminuer. Le nombre de demandes approuvées est manifestement en baisse. Le taux d’approbation (le nombre de demandes approuvées, exprimé en pourcentage de l’ensemble des décisions initiales) a également diminué entre 1990-1991 et 1997-1998, pour ensuite augmenter légèrement. Il est passé de 55,7 p. 100 en 1990-1991 à 38,3 p. 100 en 2001-2002.

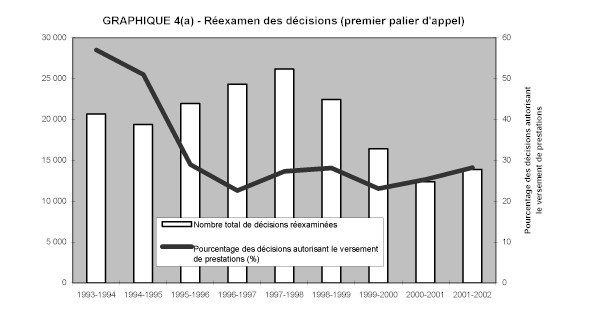

Les personnes dont les demandes de prestations d’invalidité sont rejetées peuvent appeler de la décision. Il y a trois paliers d’appel. Le premier consiste à présenter une demande au ministre du Développement des ressources humaines en vue d’un réexamen (ou d’un examen administratif) de la décision initiale. Comme l’indique le graphique 4(a), le nombre de réexamens a fluctué depuis 1993-1994, la première période pour laquelle ces données sont disponibles. Même si le pourcentage des décisions autorisant le versement des prestations au premier palier d’appel a diminué de plus de moitié au cours de cette période, il est demeuré relativement stable depuis 1995-1996.

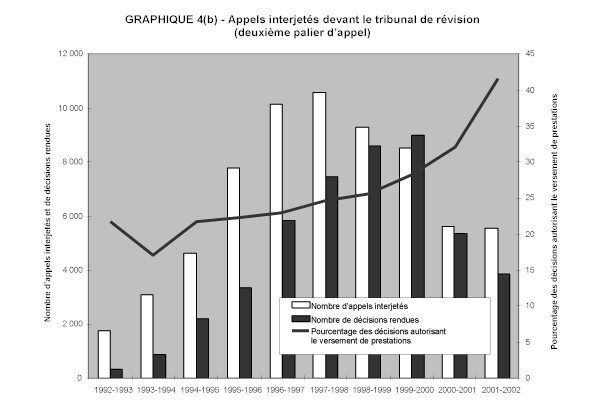

Lorsqu’une personne est insatisfaite de la décision rendue au premier palier, elle peut s’adresser à un tribunal de révision (deuxième palier). Le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision est l’organisme chargé de la conduite de ces appels. Le graphique 4(b) présente des données sur les appels interjetés et les décisions rendues entre 1992-1993 et 2001-2002. Le nombre d’appels a atteint un sommet en 1997-1998 et le nombre de décisions, en 1999-2000. (Le nombre d’appels interjetés et le nombre de décisions rendues au cours d’un même exercice financier ne correspondent pas en raison du délai entre la réception de l’appel et le prononcé de la décision.) Il est intéressant de noter que le pourcentage des appels auxquels il a été fait droit est en hausse constante depuis le début des années 1990. En 1992-1993, la proportion des appels auxquels il a été fait droit (le nombre de décisions favorables exprimé en pourcentage de l’ensemble des décisions rendues au cours d’un exercice) s’élevait à 21,8 p. 100. En 2001-2002, elle était de 41,6 p. 100, soit une augmentation de plus de 90 p. 100 en neuf ans.

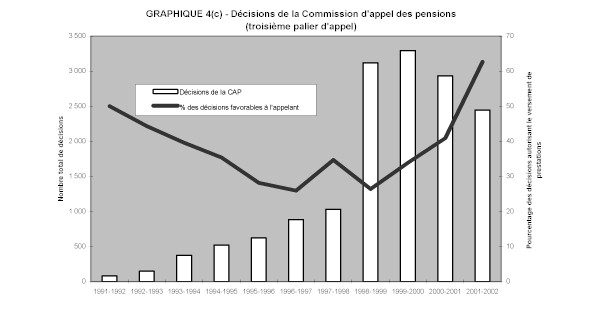

Si un client ou le ministre du Développement des ressources humaines n’est pas satisfait de la décision rendue par le tribunal de révision, il peut en appeler devant la Commission d’appel des pensions (CAP, le troisième palier d’appel), formée de juges nommés par décret. Les décisions de la CAP peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale. Pour interjeter appel d’une décision devant la Commission, l’appelant doit d’abord demander officiellement l’autorisation de le faire. Si sa demande est accueillie, la CAP entendra l’appel, sinon la décision du tribunal de révision sera confirmée. Même si les données présentées au graphique 4(c) se rapportent à tous les appels concernant le Régime de pensions du Canada (RPC), les appels concernant le PPI-RPC représentent en moyenne 95 p. 100 de tous les appels concernant le RPC interjetés devant la CAP. Comme l’indique ce graphique, le nombre de décisions rendues par la CAP a considérablement augmenté depuis le début des années 1990, ce qui est sans doute une conséquence directe de l’augmentation du nombre d’appels interjetés au deuxième palier au cours de la même période. En outre, la proportion des décisions rendues par la CAP (au cours d’une audience ou avant) en faveur des prestataires (et non du Ministre) a augmenté d’une manière constante et se chiffre aujourd’hui à environ trois cinquièmes de l’ensemble des décisions rendues par la CAP concernant le RPC.

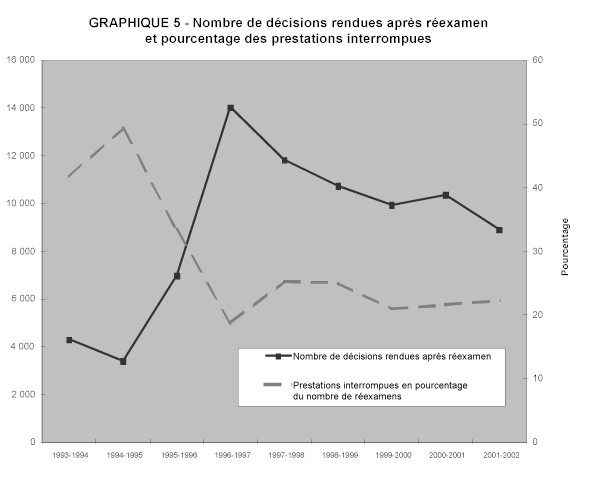

En mai 1993, un projet pilote a été lancé dans le but de voir si les prestataires devenus aptes à retourner sur le marché du travail pouvaient continuer de toucher des prestations d’invalidité. Compte tenu des conclusions du projet, le réexamen de l’admissibilité des prestataires du PPI-RPC est devenu un volet permanent du programme. Comme l’indique le graphique 5, environ 8 900 décisions ont été rendues en 2001-2002 après réexamen. À la suite de ces décisions, 1 988 personnes (y compris celles qui étaient retournées sur le marché du travail) ont cessé de recevoir des prestations. Ce nombre représente environ 22,3 p. 100 de l’ensemble des décisions rendues cette année-là à la suite d’un réexamen.

Le graphique 5 indique également que le pourcentage des prestations d’invalidité qui ont cessé d’être versées à la suite de ces décisions a diminué depuis 1993-1994 pour se stabiliser en 1997-1998. Les réexamens permettent au PPI-RPC de réaliser d’importantes économies : en 2001-2002, l’interruption des prestations d’invalidité à la suite de réexamens a produit des économies de l’ordre de 18,7 millions de dollars.