|

||||||||||||||||||||||||

|

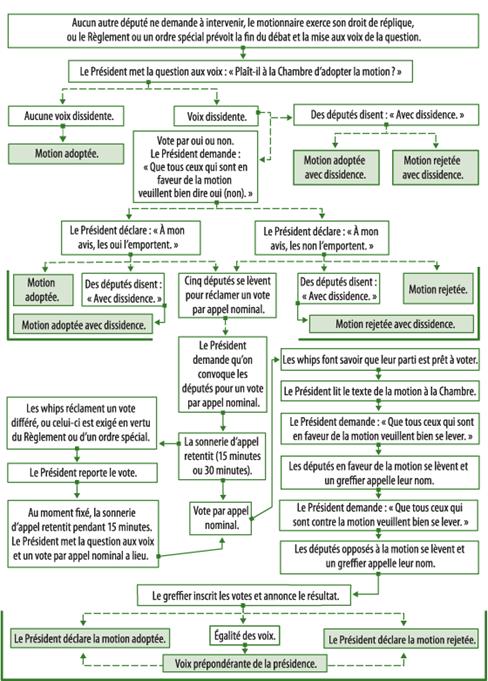

La volonté de la Chambre s’exprime au moyen d’un vote. À la fin du débat sur une motion, le Président met la question aux voix et la Chambre se prononce sur la motion[253]. Une simple majorité des députés qui sont présents et qui votent suffit pour qu’une question soit acceptée ou rejetée. En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 : Les questions soulevées dans la Chambre des communes seront décidées à la majorité des voix, sauf celle [du Président] mais lorsque les voix seront également partagées — et en ce cas seulement — [le Président] pourra voter[254]. La Chambre peut s’exprimer sans voix dissidentes au sujet d’une motion, auquel cas celle‑ci est adoptée sans qu’un vote ne soit nécessaire[255]. Lorsque des voix dissidentes se font entendre, on procède alors à un vote. Il peut s’agir d’un vote par oui ou non ou d’un vote par appel nominal[256], la Chambre étant alors appelée à se répartir selon les « voix pour » et les « voix contre[257] ».

|

|

Lorsque les whips sont revenus à la Chambre et que la sonnerie d’appel a cessé de retentir, le Président se lève, rappelle la Chambre à l’ordre, lit la question à la Chambre et ajoute : « Le vote porte maintenant sur la motion principale (ou sur l’amendement ou le sous-amendement). Que ceux qui appuient la motion (ou l’amendement ou le sous-amendement) veuillent bien se lever. » Les votes affirmatifs sont consignés en premier. Les députés se lèvent un à un et s’inclinent en direction du Président tandis qu’un greffier au Bureau appelle les noms et qu’un autre les consigne. Les députés se rassoient après avoir voté. Une fois tous les votes affirmatifs consignés, le Président dit : « Que ceux qui sont opposés à la motion (ou à l’amendement ou au sous-amendement) veuillent bien se lever. » On procède alors de la même façon pour les votes négatifs.

Il y a deux possibilités en ce qui concerne les votes

par appel nominal : le vote de parti et le vote par rangée. En règle

générale, on procède à un vote de parti[314] pour les Affaires émanant du gouvernement et à un vote par rangée

pour les Affaires émanant des députés.

Le vote de parti

|

|

|

|

Lors d’un vote de parti, les votes sont inscrits par

parti, selon l’ordre correspondant à la représentation de chaque parti à la Chambre et selon l’attribution des sièges au sein du parti, à commencer par les dirigeants.

Un député qui désire voter contrairement à la ligne de parti doit se lever

lorsqu’on demande à ceux qui sont « pour » (ou « contre »,

selon le cas) de se lever.

Le vote par rangée

Dans ce cas, le vote par appel nominal ne s’exprime pas

en fonction des partis, mais plutôt par rangée de sièges à la Chambre[315]. Le Président demande d’abord aux députés du premier rang (à sa

droite) qui sont en faveur de la motion de se lever ensemble. Un greffier au

Bureau appelle les noms, en commençant par le député qui est le plus près du

fauteuil; après avoir entendu leur nom, les députés se rassoient. Puis les

députés du deuxième rang qui sont en faveur de la motion se lèvent. Après que

tous les députés se trouvant à la droite du fauteuil et qui sont en faveur de

la motion ont voté de cette façon, ceux qui se trouvent à gauche et qui sont en

faveur se lèvent également par rangée, peu importe leur affiliation politique.

La même procédure est suivie pour les députés qui sont contre la motion.

Dans le cas d’un vote par appel nominal sur une affaire émanant d’un député, on inscrit d’abord le vote du député qui parraine le projet de loi ou la motion, s’il est présent à ce moment, puis les votes des autres députés du même côté de la Chambre qui sont en faveur, en commençant par la dernière rangée; on inscrit ensuite le vote des députés de l’autre côté de la Chambre qui sont en faveur de l’initiative, en commençant par la dernière rangée. On procède de la même manière pour les votes négatifs[316]. Si le parrain d’un projet de loi émanant d’un député est contre la motion proposée par un autre député en vue d’amender le projet de loi à l’étape du rapport ou d’amender la motion portant troisième lecture, c’est le parrain de la motion, plutôt que le parrain du projet de loi, qui vote le premier[317].

Le vote libre

Aucune règle ni aucun article du Règlement ne définit ce qui constitue un vote libre à la Chambre des communes, et rien n’exige que les votes libres soient consignés comme tels dans les Journaux. De façon simple, on peut dire qu’un vote libre a lieu lorsqu’un parti décide que ses députés ne sont pas tenus de respecter la ligne du parti sur une question particulière, ou que celle‑ci ne relève pas de la politique du parti et que ses députés sont libres de voter comme ils l’entendent. Un vote libre peut être permis par un ou plusieurs partis, ou encore par tous les partis[318]. Lorsque tous les partis consentent à tenir un vote libre, le vote par appel nominal peut s’exprimer par rangée ou selon la procédure normale du vote de parti. Il ne saurait être question pour le Président de se prononcer sur les décisions des partis à cet égard (quant à savoir si une question doit faire l’objet d’un vote libre).

Dans le système canadien de gouvernement responsable, les votes libres ont un lien particulier avec la convention de confiance. Le principe qui sous‑tend cette convention est simplement que le gouvernement doit bénéficier de l’appui de la majorité des députés de la Chambre et rendre compte de ses actes devant cette assemblée élue. Suivant cette convention, lorsqu’une motion ne condamne pas explicitement le gouvernement, que celui‑ci n’a pas déclaré qu’un vote particulier constitue un vote de confiance ou qu’il n’y a pas implicitement un vote de censure (comme dans le cas d’une motion visant l’adoption du Budget, l’Adresse en réponse au discours du Trône ou l’attribution de crédits), le gouvernement peut interpréter le résultat du vote comme il l’entend[319]. Par conséquent, lorsque le gouvernement déclare dans ces conditions que tel vote sera un vote libre, la convention veut qu’un résultat négatif n’équivaille pas à un vote de censure à son égard[320].

On ne sait pas exactement quand a eu lieu le premier vote libre à la Chambre des communes. Toutefois, depuis celui de 1946 sur les subventions au lait[321], on a tenu plusieurs de ces votes sur des affaires émanant du gouvernement, entre autres sur le choix d’un drapeau national[322], la peine de mort[323], l’avortement[324], l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle[325], les modifications constitutionnelles[326] et le mariage entre personnes de même sexe[327].

L’annonce des résultats

Peu importe la manière dont se déroule un vote par appel nominal, on annonce toujours les résultats de la même façon. Lorsque les votes ont été inscrits et qu’on a fait le compte des voix « pour » et « contre », le Greffier se lève et annonce le résultat au Président. Le Président déclare alors la motion ou l’amendement adopté ou rejeté.

Il incombe au Greffier de la Chambre d’enregistrer tous les votes. Le Greffier est assis au bout du Bureau en préparation d’un vote. Un greffier au Bureau se tient debout à droite du Greffier, face à la Chambre, prêt à appeler les noms des députés au fur et à mesure qu’ils se lèvent pour voter. D’autres greffiers sont assis de chaque côté du Greffier de la Chambre et inscrivent le nombre de députés qui votent « pour » et « contre ». Tout écart de pointage doit être réglé avant que le Greffier n’annonce le résultat du vote au Président.

Pendant un vote par appel nominal, si on attire l’attention du Président sur le fait que la somme des votes et du nombre de députés présents qui n’ont pas voté (y compris le Président) n’atteint pas au moins 20, la question demeure en suspens; la procédure normale relative au quorum est alors enclenchée[328]. Si aucune objection n’est soulevée au moment où on annonce le résultat du vote à la Chambre, le Président confirme simplement ce résultat et les travaux se poursuivent comme s’il y avait quorum[329].

Application des résultats aux votes tenus successivement

Lorsque les députés sont prêts à voter sur plus d’une question, la Chambre, après la tenue du premier vote, passe immédiatement à la question suivante[330]. Cela se produit habituellement lorsque des votes ont été reportés à un moment particulier[331]. Ces dernières années, on a fait revivre un usage selon lequel les résultats d’un vote sont appliqués à d’autres[332]. Normalement, le whip en chef du gouvernement demande le consentement unanime de la Chambre pour qu’on applique directement les résultats d’un vote — ou, à l’occasion, qu’on les applique dans l’ordre inverse — aux votes subséquents et qu’on les enregistre séparément[333]. Normalement, les whips des autres partis et les députés indépendants se lèvent pour indiquer qu’ils sont d’accord. Le Président déclare alors que les motions sont soit adoptées, soit rejetées. Cette façon de procéder a entraîné des économies de temps appréciables pour la Chambre.

Depuis le début de la 35e législature (1994‑1997), lorsqu’il faut régler plusieurs motions au cours d’une séance, on a souvent recours à une autre pratique de concert avec le vote appliqué. Après un vote par appel nominal ayant établi quels députés sont présents et comment ils ont voté, le whip en chef du gouvernement se lève pour demander que la Chambre accepte à l’unanimité d’inscrire les noms des députés qui ont voté sur la motion précédente comme ayant voté sur la motion suivante, les députés du parti ministériel étant inscrits « pour » ou « contre » la mesure. Les whips des autres partis se lèvent alors et déclarent comment leur parti désire voter sur la motion[334], puis vient le tour des députés sans appartenance politique. Tout député qui désire voter différemment de son parti peut demander la parole pour le faire savoir. Après que les greffiers au Bureau aient consigné les résultats du nouveau vote, le Greffier se lève et communique les résultats au Président, qui déclare la motion adoptée ou rejetée. Encore une fois, cette façon de procéder a entraîné des économies de temps appréciables pour la Chambre.

Le pairage des députés

Il y a pairage lorsque les whips prennent des dispositions pour que deux députés, l’un du parti au pouvoir et l’autre de l’un des partis de l’opposition[335], s’entendent pour s’abstenir de voter à une occasion particulière afin que l’un ou l’autre ou les deux puissent s’absenter de la Chambre. Leurs votes sont ainsi neutralisés et le poids relatif de leur parti à la Chambre demeure identique[336]. Avant 1991, le pairage n’était pas officiellement reconnu; on le considérait comme une entente privée entre députés[337].

En 1991, on a quelque peu officialisé ces dispositions. À l’heure actuelle, le Règlement prévoit la tenue au Bureau d’un registre des députés pairés[338]. Afin d’indiquer qu’ils ne participeront pas aux votes par appel nominal prévus pour une date donnée, les députés y font inscrire leur nom ensemble par leur whip respectif. Les députés indépendants inscrivent leur propre nom. Les noms des députés pairés sont publiés dans les Débats et les Journaux à la suite de l’inscription relative à tout vote par appel nominal tenu ce jour‑là[339].

Le Règlement demeure muet en ce qui touche la rupture de paires, c’est‑à‑dire lorsqu’un député pairé vote. Comme l’a relevé le Président Fraser en 1992, malgré les nouvelles dispositions officielles à cet égard, les accords de pairage demeurent des ententes privées entre députés, à propos desquelles ni le Président ni la Chambre ne peuvent légitimement intervenir[340]. Un député pairé qui participe au scrutin par inadvertance doit demander le consentement unanime de la Chambre s’il désire annuler son vote.

La voix prépondérante

Le Président ne peut participer aux débats de la Chambre, mais, à voix égales, il use de son droit de vote[341]. Lorsqu’il le fait, le Président peut expliquer brièvement pourquoi il vote de telle ou telle façon. Ses motifs sont alors consignés dans les Journaux. Pour plus d’information, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».

Le décorum pendant un vote

Les débats cessent dès que les députés sont appelés à la Chambre pour un vote[342]. À partir du moment où le Président met la question aux voix et jusqu’à ce que les résultats soient annoncés, les députés ne peuvent entrer à la Chambre ni en sortir ni la traverser, ni faire du bruit ou du désordre[343].

Pour que leurs votes soient enregistrés, les députés doivent se trouver à leur siège à la Chambre et avoir entendu la lecture de la motion[344]. Un député qui entre à la Chambre pendant que la question est mise aux voix ou après coup ne peut voter[345]. Les députés doivent demeurer à leur siège jusqu’à ce que le Greffier annonce le résultat du vote[346]. On a contesté le vote de députés parce que ceux‑ci avaient quitté la Chambre immédiatement après le vote et avant que les résultats ne soient annoncés, ou parce qu’ils n’étaient pas demeurés à leur siège pendant le vote[347]. Toutefois, si la présence d’un député est mise en doute et que ce député affirme avoir été là au moment de la lecture de la motion, il est d’usage que la Chambre accepte la parole du député[348].

Lorsqu’on a porté à sa connaissance des manquements au décorum, le Président a rappelé aux députés qu’ils devaient agir de façon ordonnée à la Chambre pendant la tenue des votes[349]. S’il y a du désordre dans les tribunes, le Président peut interrompre les travaux et les faire évacuer, puis poursuivre la tenue du vote[350].

Les rappels au Règlement et les questions de privilège

Bien que le Règlement n’interdise pas expressément les rappels au Règlement et les questions de privilège pendant les votes, la pratique habituelle consiste à tenir le vote et à en annoncer les résultats avant que ne soient soulevées des objections ou des questions de privilège[351]. Des députés ont parfois cherché à attirer l’attention de la présidence sur une question pendant la tenue d’un vote (après la convocation des députés et avant l’annonce des résultats), mais le Président a refusé d’interrompre le processus pour entendre un rappel au Règlement ou une question de privilège[352]. Toutefois, il est arrivé récemment que des rappels au Règlement portant sur l’inscription du vote soient admis et réglés pendant le processus de vote[353]. Parfois, immédiatement après l’annonce du résultat d’un vote, des députés n’ayant pu être présents demandent la parole pour expliquer comment ils auraient voté s’ils avaient été là[354].

Les rectifications

Après avoir été enregistré, un vote devient une décision de la Chambre, et le vote d’un député ne peut être modifié. Toutefois, il arrive que des députés se lèvent après un vote pour signaler une erreur ou demander une rectification, soit parce qu’ils ont par inadvertance voté contrairement à leur intention, soit parce qu’ils ont voté tout en étant pairés. Dans certains cas, le vote a été rectifié[355]; dans d’autres cas, la demande a été refusée[356].

Un député dont le nom n’a pas été appelé ou qui a été appelé incorrectement peut faire corriger l’erreur avant l’annonce du résultat, si elle est notée pendant la tenue du vote, ou après coup dès que l’erreur est notée[357]. Si la correction est faite après l’impression des Journaux, un rectificatif est inséré dans les Journaux de la séance suivante.

Une décision doit être maintenue

On ne peut remettre en question une décision déjà prise, laquelle représente le jugement de la Chambre[358]. Par exemple, on ne peut ranimer une motion ou un projet de loi ayant été rejeté au cours de la même session; cependant, rien n’empêche de présenter une motion dont l’objet ressemble à celui d’une autre motion déjà rejetée, attendu qu’elle soit suffisamment différente pour constituer une nouvelle question[359]. On veut ainsi éviter que le temps de la Chambre ne serve à discuter de motions de même nature, avec la possibilité d’arriver à des décisions contradictoires au cours d’une même session. Il ne convient pas que les députés « critiquent » les votes de la Chambre (c’est‑à‑dire les reconsidérer ou y revenir) et, lorsque cela s’est produit, la présidence s’est empressée d’y mettre un terme[360]. À l’occasion, des députés ont également attiré l’attention sur cette règle[361].

La Chambre peut discuter de nouveau d’une décision antérieure (une résolution ou un ordre de la Chambre) seulement si elle a l’intention de la révoquer[362]; cela nécessite un avis de motion portant révocation de la résolution ou de l’ordre, selon le cas[363]. De cette façon, la Chambre peut reconsidérer une résolution ou un ordre antérieur et, si la mesure initiale est révoquée, la Chambre peut ensuite rendre une deuxième décision sur la même question. Dans un certain nombre de cas où des ordres de la Chambre ont été révoqués, il s’agissait d’arrangements concernant la tenue des séances[364] ou le retrait de projets de loi et de motions[365].

La question du vote électronique

Au fil des ans, on a proposé à différentes reprises d’installer un système de vote électronique pour améliorer la gestion du temps de la Chambre[366]. En 1985, dans le deuxième rapport du Comité McGrath, on recommandait l’adoption d’un tel système mais la Chambre n’y a pas donné suite[367]. En 1995, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a fait remarquer que les pratiques consistant à reporter plusieurs votes à un moment déterminé ainsi qu’à appliquer le résultat de votes à des votes subséquents avaient « grandement accéléré le processus de scrutin ». Il a donc recommandé que la Chambre ne procède pas tout de suite à l’enregistrement électronique des votes[368]. En 1997, le Comité s’est de nouveau brièvement penché sur la question, mais il n’a pas présenté de rapport à la Chambre[369]. En 2003, un comité spécial a avalisé le principe du vote électronique à la Chambre et a recommandé dans deux de ses rapports que l’on y installe l’infrastructure nécessaire au cours de l’été 2004[370]. Bien que l’on ait installé presque tout ce qu’il fallait, tel que recommandé, on n’a depuis pris aucune autre mesure concernant le vote électronique.

[253] Certains types de motions n’entraînent pas un vote; le débat les concernant se termine à la fin de la période prévue sans que le Président mette la question aux voix, par exemple, les motions non votables de l’opposition les jours des subsides (art. 81(19) du Règlement) et les affaires non votables dans le cadre des Affaires émanant des députés (art. 96(1) du Règlement). Les débats exploratoires (art. 53.1 du Règlement) sont des débats pour lesquels la Chambre se forme en comité plénier pour prendre connaissance d’un sujet en particulier. Quatre heures après le début du débat ou lorsque personne ne demande plus à intervenir, selon la première éventualité, le comité lève la séance sans faire de rapport et la Chambre s’ajourne.

[254] L.R. 1985, Annexe II, no 5, art. 49.

[255] Bien qu’elle ne soit plus utilisée, l’expression nemine contradicente a déjà servi à indiquer qu’une motion était adoptée sans voix dissidentes. De 1867 à 1909 et de 1916 à 1917, on utilisait couramment l’expression dans les Journaux relativement à l’élection du Président. Voir, par exemple, Journaux, 6 novembre 1867, p. 2; 12 janvier 1916, p. 6. De 1891 à 1980, on l’a également utilisée dans les Débats pour les inscriptions relatives au Président. Voir Débats, 29 avril 1891, col. 3; 14 avril 1980, p. 2. Voir aussi Journaux du 21 novembre 1979, où l’on indique que la Chambre a adopté nemine contradicente une résolution visant l’ex‑premier ministre Trudeau (p. 244).

[256] Art. 45(1) du Règlement. Lorsqu’elle choisit un Président, la Chambre procède par scrutin secret (art. 4 du Règlement). Pour plus d’information, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».

[257] À la Chambre des communes britannique, le vote entraîne la séparation physique en deux groupes distincts : ceux qui votent pour et ceux qui votent contre. Voir May, 23e éd., p. 405‑406.

[258] Art. 27(2) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre ».

[259] Art. 50(5), (6) et (7) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».

[260] Art. 57 et 67.1 du Règlement. Voir aussi Journaux, 14 décembre 1964, p. 1000. Pour plus d’information sur la règle de clôture, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[261] Art. 61 du Règlement.

[262] Art. 67.1 et 78 du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[263] Art. 81(16)c) du Règlement.

[264] Art. 81(17) et (18) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[265] Art. 84(4), (5) et (6) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[266] Art. 93 et 98(4) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 21, « Les Affaires émanant des députés ».

[267] Art. 97(2) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 21, « Les Affaires émanant des députés ».

[268] Le Président relit la question après que les députés ont été convoqués pour un vote par appel nominal.

[269] Art. 45(1) du Règlement. Lorsqu’on a demandé si les députés se levant pour réclamer un vote par appel nominal devaient le faire à partir de leur propre siège à la Chambre, le Vice‑président a déclaré que le Règlement ne l’exige pas (Débats, 23 juin 1992, p. 12686). Voir aussi Débats, 30 janvier 2003, p. 2926.

[270] Voir, par exemple, Débats, 22 mars 2005, p. 4473.

[271] Pendant les 60 premières années qui ont suivi la Confédération, les députés étaient tenus de voter s’ils se trouvaient à la Chambre pendant un vote (Bourinot, 4e éd., p. 381). En 1928, le Président Lemieux a d’abord statué que les députés devaient voter, puis il s’est ravisé et a déclaré qu’il était acceptable de ne pas voter (Débats, 27 mars 1928, p. 1745; 26 mai 1928, p. 3382; 19 février 1929, p. 263). En 1931, on a mis sur pied un comité chargé d’examiner la question du vote, mais il n’a fait aucune recommandation touchant le vote obligatoire (Débats, 26 juin 1931, p. 3042‑3043). En 1944, un comité de la procédure a proposé de rendre le vote obligatoire en l’indiquant explicitement dans le Règlement, mais la Chambre n’a pas adopté son rapport (Journaux, 3 mars 1944, p. 149). Au cours des années subséquentes, la présidence a déclaré que les députés n’étaient pas obligés de voter. Voir, par exemple, Débats, 28 septembre 1945, p. 558; 24 juin 1963, p. 1596‑1598; 26 mars 1965, p. 13047.

[272] Voir, par exemple, Débats, 5 décembre 1990, p. 16325 (acte de protestation); 24 février 1993, p. 16425 (abstention du député parce qu’il avait présidé le comité législatif auquel le projet de loi avait été renvoyé).

[273] Voir, par exemple, Débats, 4 novembre 1997, p. 1557.

[274] Ce principe, dérivé de la pratique britannique, n’a pratiquement pas changé depuis 1867. Autrefois prescrit en tant qu’article du Règlement, il est maintenant formulé aux articles 13 et 13.1 du Code régissant les conflits d’intérêts des députés, annexe au Règlement de la Chambre des communes. Voir Débats, 27 mai 1996, p. 3041, où l’on a informé la Chambre que le vote d’un député sur une question ne serait pas appliqué à une autre affaire dans laquelle il avait un intérêt personnel.

[275] Bourinot, 4e éd., p. 387‑388. Voir Débats, 9 juillet 1906, col. 7682‑7685, pour une discussion générale sur ce sujet.

[276] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, annexe au Règlement de la Chambre des communes, par. 12(1). Voir, par exemple, Débats, 10 septembre 1985, p. 6473; 25 novembre 1985, p. 8794.

[277] Code régissant les conflits d’intérêts des députés, annexe au Règlement de la Chambre des communes, par. 12(2).

[278] Voir, par exemple, Débats, 3 mai 1886, p. 1027; 4 juin 1900, col. 6639‑6640.

[279] Voir la décision du Président Beaudoin, Débats, 22 mai 1956, p. 4399‑4401. À cette occasion, on a contesté le vote d’un député, mais la Chambre n’y a pas donné suite.

[280] Débats, 26 mai 2008, p. 6006‑6010.

[281] Journaux, 5 juin 2008, p. 919‑920.

[282] Journaux, 17 juin 2008, p. 1000.

[283] Il est arrivé que des Présidents décident de procéder à un vote même si la sonnerie ne fonctionnait pas. Voir, par exemple, Débats, 13 mars 2001, p. 1600‑1601.

[284] Art. 115(5) du Règlement. Voir la décision du Président Milliken, Débats, 22 mars 2007, p. 7796‑7797; le 48e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 9 mai 2007 (Journaux, p. 1376‑1378).

[285] Les règles concernant la durée de la sonnerie d’appel découlent de l’épisode des « cloches » survenu en mars 1982. À cette époque, le Règlement ne prévoyait aucune limite pour la durée de la sonnerie en ce qui touche les votes non prévus. Dans ce cas précis, on a demandé un vote par appel nominal sur une motion d’ajournement. Le whip de l’Opposition a refusé d’accompagner le whip du gouvernement à la Chambre afin d’indiquer au Président qu’ils étaient prêts à passer au vote; le gouvernement et les partis d’opposition étaient en conflit au sujet d’un projet de loi controversé, et on exigeait de part et d’autre des concessions avant de permettre le vote. La sonnerie d’appel s’est donc fait entendre sans interruption pendant plus de 14 jours (Débats, 2 mars 1982, p. 15539‑15541; 18 mars 1982, p. 15555‑15557). Suite à cet incident, on a modifié le Règlement.

[286] Art. 45(3) du Règlement.

[287] Art. 45(4) et (5)a)(i) du Règlement.

[288] Art. 45(8) du Règlement.

[289] Voir, par exemple, Débats, 22 janvier 1991, p. 17567.

[290] Voir, par exemple, Débats, 11 décembre 1991, p. 6164‑6166; 13 mars 1997, p. 8995‑8996; 12 décembre 2007, p. 2101‑2102. Le 30 octobre 1991, un député s’est levé pour contester et a physiquement cherché à empêcher qu’on sorte la masse de la Chambre à la fin de la séance (Débats, p. 4269‑4270).

[291] Débats, 20 mars 1990, p. 9512‑9513; voir l’article 45 du Règlement.

[292] Débats, 15 septembre 1987, p. 8958‑8959. Dans sa décision, le Président a fait allusion à un incident semblable survenu le 2 novembre 1982 (Débats, p. 20332‑20333).

[293] Bien que cela n’ait pas été inscrit dans les Débats, des votes ont eu lieu en l’absence d’un des whips les 1er juin 1956; 3 février 1987; 8 octobre 1997; 1er mars 1999; 29 mars 2001.

[294] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 15 avril 1987, p. 5187‑5188.

[295] Art. 45(5)a)(ii) du Règlement. Toutefois, si le vote concerne une motion portant abrogation d’un règlement ou d’un texte réglementaire, il est automatiquement reporté à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien de la séance en cours (art. 126(1)c) et (2) du Règlement). Pour plus d’information, voir le chapitre 17, « Les décrets‑lois ».

[296] Art. 45(5)a)(ii) et (6)a) du Règlement.

[297] Dans ce cas, le Président encourage habituellement les whips à se consulter pour en venir à un accord. S’ils n’y parviennent pas, le Président choisit l’heure demandée la plus tardive. Le jeudi 15 juin 1995, par exemple, le whip du gouvernement a demandé le report d’un vote plus tard au cours de la journée tandis que le whip de l’Opposition voulait qu’il ait lieu à 17 h 30 le jour suivant. Le Président a demandé aux deux partis de s’entendre. Comme ils n’y arrivaient pas, le Président a déclaré que le vote serait reporté au lundi suivant (Débats, 15 juin 1995, p. 13905‑13906, 13908, 13927). En 2005, ayant à trancher dans un cas semblable, le Président a donné cinq minutes aux partis pour se consulter, en déclarant que s’ils ne parvenaient pas à s’entendre, il annoncerait ensuite sa décision. La consultation s’est conclue par un compromis entre les partis (Débats, 9 mai 2005, p. 5837‑5838).

[298] Art. 45(7) du Règlement.

[299] Art. 45(6)a) du Règlement. Voir la décision du Président, Débats, 23 octobre 1995, p. 15706.

[300] Art. 45(5)a)(iii) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 10 mars 1997, p. 8868. Les jours réservés aux travaux des subsides, il arrive souvent que les députés demandent le consentement unanime tôt en journée dans le cas d’une motion visant à différer le vote par appel nominal. Voir, par exemple, Débats, 26 avril 2007, p. 8732.

[301] Art. 45(5)b) et (6)a) du Règlement.

[302] Art. 45(7) du Règlement.

[303] Dans les rares cas où un vendredi est choisi comme jour désigné, le vote par appel nominal est habituellement reporté du consentement unanime (voir, par exemple, Débats, 3 juin 2005, p. 6622) ou en vertu d’un ordre pris plus tôt (voir, par exemple, Débats, 17 mars 2000, p. 4842).

[304] Journaux, 6 décembre 1995, p. 2215‑2216; 8 décembre 1995, p. 2224.

[305] Art. 76(8) et 76.1(8) du Règlement.

[306] Art. 45(6)b) du Règlement.

[307] Art. 93(1)b), 97.1(2)c)(iii) et (3)a), et 98(4)b) du Règlement.

[308] Art. 45(5)c) du Règlement.

[309] Art. 45(7) du Règlement.

[310] Art. 45(5)c) du Règlement.

[311] Art. 45(5)a)(ii), (6)a) et (7) du Règlement.

[312] Voir, par exemple, Débats, 21 avril 1998, p. 5931; la Chambre a alors convenu d’une séquence pour cinq votes par appel nominal différés.

[313] En 2001, conformément à une recommandation du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure de la Chambre des communes, on a modifié le Règlement en y ajoutant l’article 45(7.1), lequel vise à tenir compte d’une pratique de plus en plus fréquente (le fait de regrouper à la fin des Questions orales les votes par appel nominal différés) en prolongeant la période prévue ce jour-là pour les Ordres émanant du gouvernement du même temps qu’il a fallu pour tenir le vote.

[314] Parfois appelé « whipped vote » en anglais, une allusion au fait que les whips donnent à leurs députés la directive de voter en bloc conformément à la ligne de parti. Dans l’usage britannique, les whips informent leurs députés des travaux à venir de la Chambre et leur indiquent quand leur présence est demandée (« one‑line whip »), quand elle est requise en raison d’un vote (« two‑line whip ») et quand elle est exigée pour des questions d’importance vitale (« three-line whip »). Le Parti libéral a fait l’essai d’une pratique similaire à l’époque où Paul Martin était premier ministre, dans le cadre de son « Plan d’action pour la réforme démocratique » (Débats, 4 février 2004, p. 108‑109). Voir Griffith, J.A.G. et Ryle, M., Parliament: Functions, Practice and Procedures, 2e éd., sous la direction de R. Blackburn et A. Kennon avec sir M. Wheeler-Booth, Londres : Sweet & Maxwell, 2003, p. 166; Wilding, N. et Laundy, P., An Encyclopaedia of Parliament, 4e éd., Londres : Cassell & Company Ltd., 1972, p. 785‑786.

[315] Le Président a expliqué la façon de procéder à un vote par rangée. Voir, par exemple, Débats, 23 novembre 1967, p. 4605; 22 juin 1976, p. 14740‑14741; 29 juin 1987, p. 7817‑7818.

[316] Voir le 13e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 26 novembre 1997 (Journaux, p. 270) et adopté le 4 novembre 1998 (Journaux, p. 1238). Avant l’adoption de ce rapport, on inscrivait les votes de la même façon, mais en commençant par la première rangée. Voir le 24e rapport du Comité permanent de la gestion de la Chambre, présenté à la Chambre le 14 février 1992 (Journaux, p. 1025) et adopté le 29 avril 1992 (Journaux, p. 1337). Voir aussi Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 14 février 1992, fascicule no 24, p. 17. Avant 1992, les votes étaient exprimés selon les partis; pour qu’on tienne un vote par rangée, un député devait en faire la demande et la Chambre devait y consentir à l’unanimité.

[317] Voir, par exemple, les archives vidéo des votes tenus à l’étape du rapport du projet de loi S‑203, Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux), le 9 avril 2008. Les motions à l’étape du rapport visant à amender le projet de loi ont été présentées par Peggy Nash (Parkdale–High Park). Étant donné que le parrain du projet de loi, Charles Hubbard (Miramichi), n’appuyait pas les motions à l’étape du rapport, c’est Mme Nash qui s’est levée la première au moment du vote. Cette distinction ne s’applique pas aux motions ou aux projets de loi à l’étape de la deuxième lecture, puisque dans ces cas, on ne peut proposer d’amendement qu’avec le consentement du parrain (art. 93(3) du Règlement).

[318] Pour une plus ample analyse des votes libres à la Chambre des communes, voir Dobell, P. et Reid, J., « Un rôle élargi pour la Chambre des communes, Partie 2 : Les votes », Le gouvernement parlementaire, no 40, avril 1992, p. 13‑19; et Franks, C.E.S., « Free Votes in the House of Commons: A Problematic Reform », Policy Options, vol. 18, novembre 1997, p. 33‑36.

[319] Pour plus d’information sur la convention de la confiance, voir O’Brien, G., « Origines de la convention de la confiance », Revue parlementaire canadienne, vol. 7, no 3, automne 1984, p. 11‑14; Norton, P., « Défaites du gouvernement à la Chambre des communes britannique », Revue parlementaire canadienne, vol. 8, no 4, hiver 1985‑86, p. 6‑9; Desserud, D., « La convention de confiance dans le système parlementaire canadien », Groupe canadien d’étude des parlements : Perspectives parlementaires, no 7, octobre 2006. Voir aussi le chapitre 1, « Les institutions parlementaires », et le chapitre 2, « Les législatures et les ministères ».

[320] Il y a également eu des situations où le gouvernement a laissé libres les députés de l’arrière‑ban, mais exigé la solidarité ministérielle. Cela s’est produit lors du débat et du vote sur le projet de loi C‑43, Loi concernant l’avortement, pendant la deuxième session de la 34e législature (Débats, 28 novembre 1989, p. 6343‑6344). Pendant la première (et unique) session de la 38e législature, l’insistance du gouvernement sur la solidarité du Cabinet a conduit le ministre d’État Joe Comuzzi à démissionner du Cabinet afin de pouvoir se prononcer contre l’adoption du projet de loi C‑38, Loi sur le mariage civil (Débats, 28 juin 2005, p. 7969). De même, pendant la première session de la 39e législature, Michael Chong, président du Conseil privé de la Reine, ministre des Affaires intergouvernementales et ministre des Sports, a démissionné de son poste plutôt que d’avoir à voter avec le gouvernement en faveur d’une motion appelant la Chambre à reconnaître que « les Québécoises et les Québécois forment une nation au sein d’un Canada uni » (Débats, 27 novembre 2006, p. 5372).

[321] Il s’agissait de décider si on allait continuer à consentir les subventions au lait instituées pendant les années de guerre; voir Débats, 27 août 1946, p. 5451.

[322] Débats, 21 août 1964, p. 7297‑7301.

[323] Débats, 23 mars 1966, p. 3067‑3069 (mesure parrainée par quatre députés représentant trois partis); 9 novembre 1967, p. 4077; 26 janvier 1973, p. 687; 19 février 1976, p. 11120‑11121; 27 avril 1987, p. 5212.

[324] Débats, 25 février 1969, p. 5912, 5919; 26 juillet 1988, p. 17966; 7 novembre 1989, p. 5639, 5650.

[325] Voir les références dans Débats, 9 mai 1996, p. 2565.

[326] Débats, 31 mai 1996, p. 3246, 3268; Journaux, 18 novembre 1997, p. 229‑230.

[327] Voir les références dans les Débats, 7 décembre 2006, p. 5805.

[328] Pour plus d’information sur le quorum, voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre ».

[329] Pour des exemples de situations où le nombre de députés n’atteignait pas 20 et où le vote n’a fait l’objet d’aucune objection, voir Journaux, 15 juin 1988, p. 2893; 26 mai 1989, p. 274. Voir aussi la décision rendue le 12 juillet 1982 par le Président Sauvé; en vertu de cette décision, étant donné que personne, d’après le procès‑verbal de la journée, n’avait demandé qu’on vérifie le quorum, « le quorum était atteint » (Débats, 9 juillet 1982, p. 19201; 12 juillet 1982, p. 19214‑19215).

[330] Pour un exemple de décision confirmant cette pratique, voir Débats, 17 avril 2002, p. 10525‑10526.

[331] Voir, par exemple, les articles 45, 76(8) et 76.1(8) du Règlement.

[332] Il est question de cet usage ancien dans Dawson, p. 184.

[333] Voir, par exemple, Débats, 24 octobre 2006, p. 4203; 28 mars 2007, p. 8056. En 1984, lors de l’examen d’un texte de loi controversé, on a refusé le consentement unanime pour l’application des résultats d’un vote à d’autres votes, de sorte que le processus de mise aux voix a par la suite duré plus de huit heures (Débats, 20 juin 1984, p. 4918‑4983). Dans des circonstances semblables, la tenue d’un vote sur des motions à l’étape du rapport se rapportant au projet de loi C‑20 (aujourd’hui la Loi de clarification) a obligé la Chambre à siéger de façon ininterrompue de 11 heures le lundi 13 mars 2000 jusqu’à 6 h 7 le mercredi 15 mars 2000 (Journaux, du lundi 13 mars 2000 au mercredi 15 mars 2000, p. 1071‑1394).

[334] Voir, par exemple, Débats, 24 avril 2007, p. 8648.

[335] Art. 44.1(1) du Règlement. Selon cet article, le Greffier « fait tenir au Bureau de la Chambre un registre des députés pairés ».

[336] Redlich, vol. II, p. 110‑111. Il semblerait que le pairage ait pris naissance en Grande‑Bretagne à l’époque de Cromwell (Wilding et Laundy, 4e éd., p. 515).

[337] Bourinot, 4e éd., p. 382. À l’occasion d’un vote tenu en 1946, 124 députés ont été inscrits comme étant pairés dans les Débats (24 mai 1946, p. 1895).

[338] Art. 44.1(1) du Règlement.

[339] Art. 44.1(2) du Règlement.

[340] Débats, 11 juin 1992, p. 11789.

[341] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Annexe II, no 5, art. 49. Voir aussi l’article 9 du Règlement.

[342] Art. 45(2) du Règlement.

[343] Art. 16(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 27 novembre 1991, p. 5458; 5 juin 2003, p. 6930; 7 décembre 2006, p. 5813. Pour plus d’information, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».

[344] Voir, par exemple, Journaux, 27 octobre 1949, p. 168‑169; Débats, 4 octobre 2002, p. 324; 23 novembre 2005, p. 10057‑10058. Il est arrivé qu’on fasse exception pour des députés qui n’étaient pas capables d’occuper leur siège pour des raisons médicales. Le 4 mai 2005, par exemple, une députée du parti au pouvoir a été autorisée à voter à partir de son fauteuil roulant. En fait, tout député ayant un handicap peut se prévaloir de façon permanente de mesures d’adaptation en vertu de l’article 1.1 du Règlement, qui confère au Président le pouvoir de « modifier l’application de toute disposition du Règlement ou de tout ordre spécial ou usage de la Chambre pour permettre la pleine participation d’un député handicapé aux délibérations de la Chambre ».

[345] Voir, par exemple, Débats, 9 juin 1986, p. 14140; 28 octobre 2003, p. 8884‑8885. Le vote de députés a été annulé après qu’on eut signalé qu’un député avait quitté son siège immédiatement après avoir voté (Débats, 25 juin 1986, p. 14830) et lorsqu’un député était entré à la Chambre pendant le déroulement du vote (Débats, 28 octobre 2003, p. 8865).

[346] Voir les décisions des Présidents, Journaux, 18 avril 1956, p. 416; Débats, 28 octobre 1997, p. 1258.

[347] Débats, 27 janvier 1881, p. 769; 3 mai 1951, p. 2724; 6 octobre 1971, p. 8495; 20 juin 1984, p. 4939‑4940. En 1959, on a officiellement accordé à un député l’autorisation de quitter les lieux avant que le résultat ne soit annoncé (Débats, 21 avril 1959, p. 3057‑3058). Voir aussi Débats, 13 mars 1990, p. 9265‑9266, et 9 juin 1998, p. 7890; à ces occasions, des votes n’ont pas été comptés parce que les députés étaient entrés à la Chambre ou l’avaient quittée pendant le déroulement du vote.

[348] Voir, par exemple, Débats, 28 avril 1988, p. 14942‑14943; 2 avril 1990, p. 10116.

[349] Voir, par exemple, Débats, 20 juin 1984, p. 4940 (on procédait alors à une série de votes et un député a invoqué le Règlement pour signaler que d’autres députés avaient quitté leur siège avant que ne soient annoncés les résultats du vote précédent); le 9 avril 1990, p. 10390 (un député s’est plaint que d’autres députés se déplaçaient dans la Chambre pendant les votes). À une occasion, le Président a interrompu la procédure de vote pour demander que le chef d’un parti d’opposition retire un accessoire qui créait du désordre à la Chambre (Débats, 22 juin 1995, p. 14465‑14466).

[350] Voir, par exemple, les travaux entourant la mise aux voix de la motion portant troisième lecture du projet de loi C‑43, Loi concernant l’avortement (Débats, 29 mai 1990, p. 12009‑12011).

[351] Beauchesne, 4e éd., p. 53.

[352] Voir, par exemple, Débats, 19 février 1929, p. 262‑263; 7 décembre 1945, p. 3202‑3203; 4 avril 1946, p. 584; 12 avril 1962, p. 3060‑3061; 26 novembre 1996, p. 6770. À une occasion, le rappel au Règlement soulevé par une députée avant l’annonce des résultats d’un vote a été immédiatement contesté par un autre député. Le Président a attendu l’annonce des résultats pour rendre sa décision (Débats, 16 octobre 2006, p. 3840).

[353] Voir, par exemple, Débats, 20 novembre 1996, p. 6502 (une question touchant l’admissibilité d’un député à voter a été soulevée et réglée après la convocation des députés et avant la tenue du vote); 4 octobre 2006, p. 3664 (après la tenue du vote et avant l’annonce du résultat, on a réglé la question de savoir si le vote d’un député avait ou non été inscrit). À quelques occasions, le vote a été interrompu pour régler des rappels au Règlement quant aux intentions de vote. Voir, par exemple, Débats, 9 mars 1998, p. 4586 (des députés ayant voté « non » alors qu’ils avaient l’intention de voter « oui »); 13 juin 2007, p. 10556 (un député ayant voté « oui » alors qu’il avait l’intention de voter « non »).

[354] Voir, par exemple, Débats, 29 octobre 1991, p. 4176; 23 février 1994, p. 1729.

[355] Voir, par exemple, Débats, 23 mai 1946, p. 1813; 1er février 1994, p. 751; 16 octobre 2001, p. 6202. Le 1er juin 1954, le Président a même pris l’initiative et fait rectifier le vote d’un député avant que le Greffier n’annonce les résultats du vote (Débats, p. 5662).

[356] Voir, par exemple, Débats, 15 octobre 1919, p. 1018; 1er juillet 1926, p. 5344‑5345; 9 juin 1998, p. 7907; 16 octobre 2006, p. 3840‑3841. Dans l’exemple de 1926, un député a voté par inadvertance alors qu’il était pairé, et le Président a décidé que le vote serait valide. Le nouveau gouvernement du premier ministre Meighen a alors été défait sur une question importante, et la 15e législature a été dissoute le 2 juillet 1926.

[357] Voir, par exemple, Débats, 19 mars 1992, p. 8532, 8534. En 1993, un député a invoqué le Règlement immédiatement après l’annonce des résultats afin d’indiquer qu’il y avait eu une erreur d’interprétation quant aux votes de certains députés. Le jour suivant, le même député a soulevé une question de privilège afin de contester le comptage du vote et son inscription dans les Débats. Le Président a par la suite déclaré qu’il produirait une rectification pour corriger le vote (Débats, 20 avril 1993, p. 18183‑18184; 21 avril 1993, p. 18226‑18227; 22 avril 1993, p. 18323‑18324).

[358] Art. 18 du Règlement; Bourinot, 4e éd., p. 328‑329. Aucune règle de procédure n’interdit toutefois de présenter un projet de loi modifiant ou révoquant une loi adoptée au cours de la même session (Bourinot, 4e éd., p. 555).

[359] Beauchesne, 6e éd., p. 185. Bourinot fait également observer qu’une motion rejetée ne peut être proposée plus tard en tant qu’amendement à une question, pas plus qu’un amendement ayant été rejeté ne peut être proposé lors d’une séance future (Bourinot, 4e éd., p. 330). En ce qui concerne le degré de ressemblance que la présidence est prête à tolérer, voir la décision du Président Milliken, Débats, 7 novembre 2006, p. 4785‑4786.

[360] Voir, par exemple, Débats, 19 mai 1960, p. 4199; 20 octobre 1970, p. 402; 11 mai 1983, p. 25363‑25366; 3 novembre 1983, p. 28661; 24 septembre 1996, p. 4656; 7 mai 1998, p. 6690; 16 septembre 2003, p. 7439; 6 mai 2004, p. 2869. Bien que cette règle vise les décisions de la Chambre plutôt que les votes des différents députés, la présidence a également averti les députés de ne pas commenter la façon de voter de leurs collègues. Voir, par exemple, Débats, 22 mai 1991, p. 385; 4 mai 1993, p. 18921; 6 avril 1995, p. 11612; 2 octobre 2003, p. 8126.

[361] Voir, par exemple, Débats, 1er mars 1996, p. 187‑188; 18 mai 2005, p. 6127.

[362] Art. 18 du Règlement.

[363] En décembre 1988, cependant, la Chambre a adopté un ordre spécial dont une disposition autorisait un ministre à proposer sans avis une motion portant « révocation de l’ordre » (Journaux, 16 décembre 1988, p. 48‑49; 23 décembre 1988, p. 80).

[364] Voir, par exemple, Journaux, 27 mai 1898, p. 269; 1er août 1942, p. 708; 22 novembre 1944, p. 923; 24 novembre 1944, p. 927; 18 novembre 2002, p. 1517.

[365] Voir, par exemple, Journaux, 6 juin 1988, p. 2796; 11 mars 1999, p. 1594; 5 mai 2005, p. 709.

[366] Voir, par exemple, Débats, 10 février 1959, p. 939; 31 mars 1960, p. 2763‑2764; 25 mai 1965, p. 1623‑1624.

[367] Le deuxième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté à la Chambre le 26 mars 1985 (Journaux, p. 420), et la Réponse du gouvernement au deuxième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, p. 1‑2, déposée le 9 octobre 1985 (Journaux, p. 1082).

[368] Le 69e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 24 mars 1995 (Journaux, p. 1274). La Chambre n’a pas donné suite au rapport.

[369] Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbal et Témoignages, 6 novembre 1997.

[370] Les quatrième et cinquième rapports du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure de la Chambre des communes, tous deux présentés à la Chambre le 12 juin 2003 (Journaux, p. 915). Le quatrième rapport a été adopté le 18 septembre 2003 (Journaux, p. 995).