LANG Rapport du Comité

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1. CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Avant d’entreprendre l’analyse des témoignages qui ont été présentés au Comité, il est important de décrire sommairement les particularités démographiques des différentes communautés de langue officielle au Canada (section 1.1.), de même que de bien situer l’environnement relativement complexe dans lequel s’inscrivent les initiatives du Plan d’action pour les langues officielles. Cet environnement est constitué : de l’encadrement constitutionnel qui définit les responsabilités du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux quant aux langues officielles (section 1.2.); des lois fédérales, et de la réglementation connexe, qui définissent les responsabilités spécifiques du gouvernement fédéral en matière de langues officielles, dont la pièce maîtresse est bien sûr la Loi sur les langues officielles de 1969, qui fut révisée en 1988 pour inclure le soutien au développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (section 1.3.); une présentation du Plan d’action pour les langues officielles faisant ressortir les éléments les plus susceptibles d’avoir des conséquences importantes pour le développement des communautés de langue officielle (section 1.4.) et, finalement, ce qu’il est convenu d’appeler le « Programme des langues officielles » qui comprend l’ensemble des programmes dont le ministère du Patrimoine canadien est chargé d’assurer la livraison (section 1.5.).

1.1. Portrait des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada[4]

En 2001, les communautés francophones à l’extérieur du Québec comptaient 987 640 personnes, soit 4,4 % de la population totale du Canada moins celle du Québec, alors que la communauté anglophone du Québec comptait 918 955 personnes, soit 12,9 % de la population totale du Québec.[5]

Les francophones en situation minoritaire forment des communautés très diversifiées. Elles sont parfois concentrées dans certaines régions, comme dans le nord du Nouveau-Brunswick ou dans l’est de l’Ontario, ou dans des agglomérations urbaines comme le quartier Saint-Boniface de Winnipeg. Elles peuvent également être très dispersées, que ce soit en milieu urbain, comme à Toronto ou Vancouver, ou dans les régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador ou de la Saskatchewan.

La communauté anglophone du Québec est, quant à elle, très concentrée dans la région de Montréal, avec certaines concentrations importantes en Estrie, et à un moindre degré à Québec, en Outaouais et en Gaspésie.

Population minoritaire de langue

officielle selon la province ou le territoire

(source : Statistique Canada, Recensement de 2001)

Province/territoire |

Minorité de

langue officielle |

Pop. totale |

|

Nombre |

% |

||

T.-N. et Labr. |

2 100 |

0,4 |

508 075 |

Île-du-Pr.-Éd. |

5 275 |

4,0 |

133 385 |

Nouvelle-Écosse |

33 765 |

3,8 |

897 570 |

Nouveau-Brunswick |

238 450 |

33,1 |

719 710 |

Québec |

918 955 |

12,9 |

7 125 580 |

Ontario |

527 710 |

4,7 |

11 285 550 |

Manitoba |

43 380 |

3,9 |

1 103 700 |

Saskatchewan |

16 550 |

1,7 |

963 150 |

Alberta |

58 825 |

2,0 |

2 941 150 |

Colombie-Britannique |

59 370 |

1,5 |

3 868 875 |

Yukon |

885 |

3,1 |

28 525 |

Terr. du N.-Ouest |

915 |

2,5 |

37 105 |

Nunavut |

415 |

1,6 |

26 665 |

Population minoritaire — Canada (2001)

Pop. minoritaire |

Minorité de

langue officielle |

Pop. totale |

|

Nombre |

% |

||

Anglophones (Québec) |

918 955 |

12,9 |

7 125 580 |

Francophones (hors Québec) |

987 640 |

4,4 |

22 513 450 |

Composition linguistique — Canada (2001)

Première langue officielle parlée |

Nombre |

% |

Pop. totale |

Anglophones |

22 068 570 |

74,5 |

29 639 030 |

Francophones |

7 136 985 |

24,1 |

29 639 030 |

Plus de la moitié des francophones en situation minoritaire se retrouvent en Ontario (527 710), alors que plus du quart se retrouvent au Nouveau-Brunswick (238 450). Ces deux provinces comptent donc 78 p. cent de toute la population francophone en situation minoritaire au Canada. Suivent la Colombie-Britannique qui est maintenant la quatrième province au pays pour le nombre de francophones (59 370 ou 6,0 p. cent), l’Alberta (58 825 ou 6,0 p. cent), le Manitoba (43 380 ou 4,4 p. cent), la Nouvelle-Écosse (33 765 ou 3,4 p. cent), la Saskatchewan (16 550 ou 1,7 p. cent), l’Île‑du‑PrinceÉdouard (5 275 ou 0,5 p. cent), les trois territoires (2 215 ou 0,2 p. cent) et Terre-Neuve-et-Labrador (2 100 ou 0,2 p. cent).

À part au Nouveau-Brunswick où les francophones représentent le tiers de la population de la province, ils représentent moins de 5 p. cent de la population des autres provinces ou territoires.

À partir de ces données de base et d’une comparaison avec les recensements précédents, on peut en arriver à un certain nombre de constats :

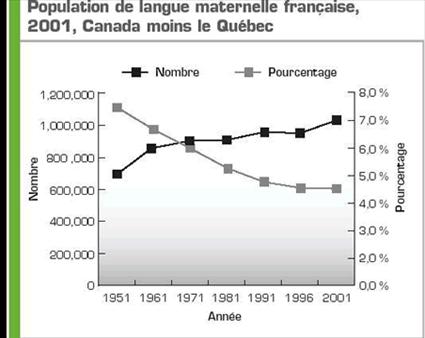

§ La population francophone à l’extérieur du Québec s’est accrue d’environ 260 000 personnes au cours des 50 dernières années, mais sa proportion de la population totale du Canada est passée de 7,3 % en 1951 à 4,4 % en 2001;

Source : Louise Marmen et Jean-Pierre Corbeil : Nouvelles perspectives canadiennes. Les langues au Canada. Recensement de 2001, 2004.

§ Entre 1991 et 2001, les populations francophones en milieu urbain ont connu une croissance beaucoup plus importante que celle des populations en milieu rural;

§ Le vieillissement de la population anglophone du Québec s’effectue en moyenne moins rapidement que le vieillissement de la population francophone du Québec;

§ Parmi les anglophones à l’extérieur du Québec, 22 p. cent avaient moins de 15 ans en 2001 et 11 p. cent avaient plus de 65 ans, soit deux fois plus de jeunes que de personnes âgées;

§ Parmi les francophones à l’extérieur du Québec, seulement 13 p. cent avaient moins de 15 ans en 2001, alors que 15 p. cent avaient plus de 65 ans, soit moins de jeunes que de personnes âgées;

§ Dans l’Ouest canadien, ces données sont particulièrement inquiétantes puisque, par exemple, 53,4 % des fransaskois avaient plus de 50 ans en 2001;

§ Malgré la croissance du nombre de francophones à l’extérieur du Québec, la proportion de ceux qui parlent le français à la maison n’a cessé de diminuer depuis 30 ans;

§ 56 p. cent des Canadiens de langue maternelle française vivant à l’extérieur du Québec n’atteignent pas le niveau souhaitable d’alphabétisme[6] :

§ Ce pourcentage est similaire pour toutes les communautés francophones du Canada, y compris celle du Québec, à l’exception de celle du Nouveau-Brunswick, où ce taux atteint 66 p. cent;

§ Chez les anglophones du Québec, cette proportion est de 43 p. cent, comparativement à 39 p. cent pour les anglophones de l’ensemble des autres provinces.

§ Le degré de scolarisation des francophones a fait des progrès considérables partout au Canada depuis 1971, ce qui se reflète surtout dans le degré de scolarisation des jeunes francophones : « La proportion de francophones détenant un grade universitaire excède maintenant la proportion correspondante d’anglophones dans chaque province, sauf au Québec, où les anglophones perpétuent la tendance historique à avoir un niveau de scolarité plus élevé que celui des anglophones des autres provinces. »[7]

§ Sur le plan de l’emploi et du revenu, certains affirment que « dans l’ensemble, la francophonie canadienne se compare avantageusement à la moyenne nationale[8] ». Les disparités observées seraient attribuables non pas à la langue, mais, selon le cas, à la proportion plus importante de francophones qui vivent en milieu rural, aux défis plus importants auxquels ils sont confrontés pour l’acquisition d’une éducation de qualité, ou aux secteurs d’emploi traditionnels auxquels ils sont confinés. Toutes ces hypothèses demeurent toutefois fragiles et sont remises en question par une étude récente faite sur les écarts de revenus entre les francophones et les anglophones du Nouveau-Brunswick qui établit « la persistance d’écarts de revenus, sans renvoyer l’explication de ces écarts à des facteurs extralinguistiques », et qui permet d’affirmer que « l’appartenance linguistique a indubitablement un effet sur le revenu des individus[9] ».

§ Le bilinguisme des Canadiens s’est accru lentement au cours des 50 dernières années :

§ Lors du recensement de 2001, 18 p. cent des Canadiens ont affirmé pouvoir soutenir une conversation dans les deux langues officielles, alors que cette proportion était de 12 p. cent en 1951.

§ 85 p. cent des Canadiens de langue maternelle française vivant à l’extérieur du Québec se déclarent bilingues, comparativement à 67 p. cent pour la communauté anglophone du Québec.

§ À l’extérieur du Québec, la proportion de Canadiens de langue maternelle anglaise s’étant déclarés bilingues a fait un bond important, passant de 4 p. cent en 1971 à 7 p. cent en 2001.

§ Sur les 5,2 millions de Canadiens bilingues, 56 p. cent se retrouvent au Québec et 25 p. cent en Ontario.

1.1.2. Les communautés francophones

§ Après avoir connu une baisse importante entre 1971 et 1991, le nombre de francophones qui parlent le français à la maison s’est stabilisé;

§ La population francophone est concentrée en proportions égales à St. John’s, au Labrador et dans la péninsule de Port-au-Port où ils comptent pour plus de 15 p. cent de la population de la municipalité de Cap-Saint-Georges;

§ Plus de la moitié des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador sont nés hors de la province;

§ Le revenu moyen des francophones en 2001 était de 21 p. cent plus élevé que le revenu moyen provincial et dépendait moins des transferts gouvernementaux que le revenu des anglophones;

§ En 2003-2004, 210 élèves ont reçu leur enseignement en français entre la maternelle et la 12e année, répartis dans 5 écoles, indiquant une tendance à la baisse en proportion du nombre d’élèves inscrits aux écoles anglophones;

§ Les francophones de Terre-Neuve-et-Labrador tendent à être légèrement plus scolarisés que les anglophones;

§ La communauté franco-terre-neuvienne a fondé sa première école à La Grand’Terre en 1984;

§ En 1996, le gouvernement provincial a reconnu le droit des francophones à un conseil scolaire, et, en 1997, une entente en ce sens fut signée entre le gouvernement fédéral et celui de Terre-Neuve-et-Labrador;

§ Il existe désormais une entente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial afin de favoriser l’offre de services en français par le gouvernement provincial.

§ En 2001, la communauté francophone de l’Île-du-Prince-Édouard comptait 5275 personnes dont la première langue officielle parlée est le français, soit 4,0 p. cent de la population totale de la province, proportion qui est demeurée stable au cours des vingt dernières années;

§ Après avoir connu une baisse importante entre 1971 et 1991, le nombre de francophones qui parlent le français à la maison s’est stabilisé;

§ La population francophone est surtout concentrée dans la région située sur la pointe à l’ouest de Summerside, appelée région Évangéline où les francophones sont majoritaires dans quelques localités;

§ L’âge médian des francophones de langue maternelle est de 48 ans, comparativement à celui des anglophones qui est de 37 ans;

§ Les trois quarts des francophones de l’Île-du-Prince-Édouard sont nés dans la province;

§ Le revenu moyen des francophones en 2001 était bas (23 277 $) comparativement à la moyenne nationale, mais il était comparable au revenu moyen provincial, et dépendait à 67 p. cent des transferts gouvernementaux;

§ En 2003-2004, 724 élèves ont reçu leur enseignement en français entre la maternelle et la 12e année, répartis dans 10 écoles, indiquant une tendance à la hausse en proportion du nombre d’élèves inscrits aux écoles anglophones;

§ La Loi scolaire a accordé le droit de gestion des écoles aux francophones en 1990;

§ En 2000, le gouvernement provincial a proclamé la Loi sur les services en français qui stipule que les lois et règlements provinciaux devront dorénavant être élaborés dans les deux langues officielles.

§ En 2001, la communauté francophone de Nouvelle-Écosse comptait 33 765 personnes dont la première langue officielle parlée est le français, soit 3,8 p. cent de la population totale de la province, proportion qui a légèrement diminué au cours des vingt dernières années;

§ Après avoir connu une baisse importante entre 1971 et 1996, le nombre de francophones qui parlent le français à la maison a commencé à progresser depuis 1996;

§ La population francophone est concentrée en proportions égales dans la région du Cap-Breton, du Sud-ouest et de Halifax, et constitue une majorité dans les municipalités de Clare, Argyle, Inverness et Richmond;

§ L’âge médian des francophones de langue maternelle est de 46 ans, comparativement à celui des anglophones qui est de 39 ans;

§ Près des trois quarts des francophones de Nouvelle-Écosse sont nés dans la province;

§ Le revenu moyen des francophones en 2001 était légèrement plus élevé que le revenu moyen provincial, et la part des transferts gouvernementaux était en diminution par rapport aux revenus d’emploi;

§ En 2003-2004, 4151 élèves ont reçu leur enseignement en français entre la maternelle et la 12e année, répartis dans 20 écoles, indiquant une tendance à la hausse en proportion du nombre d’élèves inscrits aux écoles anglophones;

§ En 1981, le gouvernement provincial a adopté une loi reconnaissant le droit des francophones à recevoir leur enseignement en français, et le conseil scolaire a été créé quelques mois plus tard;

§ Une Loi sur les services en français a été adoptée en octobre 2004, et sa mise en œuvre était prévue pour le 31 décembre 2006.

§ En 2001, la communauté francophone du Nouveau-Brunswick comptait 238 450 personnes dont la première langue officielle parlée est le français, soit 33,1 p. cent de la population totale de la province, proportion qui est demeurée stable au cours des trente dernières années;

§ Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue du Canada;

§ La proportion de francophones qui parlent le français à la maison est demeurée stable au cours des trente dernières années;

§ La population francophone se retrouve partout dans la province, mais les régions à forte majorité francophone sont le Madawaska, avec Edmunston comme centre urbain, la péninsule acadienne, avec Bathurst comme centre urbain, ainsi que la région de Moncton/Dieppe;

§ L’âge médian des francophones de langue maternelle est de 40 ans, comparativement à celui des anglophones, qui est de 38 ans, ce qui constitue un écart moins important que dans les autres provinces atlantiques;

§ 90 p. cent des francophones du Nouveau-Brunswick sont nés dans la province;

§ Les francophones du Nouveau-Brunswick sont moins scolarisés que les anglophones, plus de 50 p. cent d’entre eux n’ayant pas terminé leurs études secondaires;

§ Le revenu moyen des francophones en 2001 était de 22 448$, comparativement à 24 091$ pour les anglophones;

§ En 2003-2004, 35 050 élèves ont reçu leur enseignement en français entre la maternelle et la 12e année, répartis dans 107 écoles, indiquant une tendance à la baisse en proportion du nombre d’élèves inscrits aux écoles anglophones;

§ Le gouvernement provincial a adopté une Loi sur les langues officielles en 1969, révisée en 2002. La Loi sur l’égalité des deux communautés linguistiques du Nouveau-Brunswick, adoptée en 1981, fut intégrée à la Charte canadienne des droits et libertés en 1993, suite au rejet de l’Accord de Charlottetown;

§ En 2001, la communauté francophone de l’Ontario comptait 527 710 personnes dont la première langue officielle parlée est le français, soit plus de la moitié de l’ensemble des francophones en situation minoritaire au Canada, mais 4,7 p. cent seulement de la population totale de la province, une proportion qui diminue lentement et régulièrement depuis cinquante ans;

§ La proportion de francophones qui parlent le français à la maison est en diminution depuis les trente dernières années;

§ La population francophone se retrouve partout dans la province, mais les régions à plus forte concentration sont l’Est de l’Ontario (Ottawa et les comtés de Prescott-Russell et Stormont, Dundas et Glengarry), le Nord (avec Timmins et Sudbury comme centres urbains), ainsi que la grande région de Toronto et sa périphérie où habitent plus de 20 p. cent des Franco-Ontariens, mais où ils ne représentent qu’environ 2 p. cent de la population;

§ Les deux tiers des francophones de l’Ontario sont nés dans la province;

§ Les francophones de l’Ontario sont un peu moins scolarisés que les anglophones, mais l’écart s’est grandement rétréci au cours des trente dernières années;

§ Le revenu moyen des francophones en 2001 était de 32 750$, et n’était que de 100$ inférieur à celui des anglophones;

§ En 2003-2004, 89 367 élèves ont reçu leur enseignement en français entre la maternelle et la 12e année, répartis dans 415 écoles, indiquant une légère tendance à la baisse en proportion du nombre d’élèves inscrits aux écoles anglophones;

§ Le gouvernement provincial a adopté une Loi sur les services en français en 1986;

§ En 2001, la communauté francophone du Manitoba comptait 43 380 personnes dont la première langue officielle parlée est le français, soit 3,9 p. cent de la population totale de la province, une proportion qui diminue lentement et régulièrement depuis cinquante ans;

§ La proportion de francophones qui parlent le français à la maison est en diminution depuis les trente dernières années;

§ Les deux tiers des francophones habitent en milieu urbain, essentiellement dans la région de Winnipeg/Saint-Boniface, et le tiers qui reste habite surtout dans les municipalités rurales en périphérie de Winnipeg ou plus au sud de la province, ce qui fait des Franco-Manitobains la communauté qui est, de loin, la plus concentrée sur le plan géographique;

§ 80 p. cent des francophones du Manitoba sont nés dans la province;

§ L’âge médian des francophones de langue maternelle est de 46 ans, comparativement à celui de la population totale qui est de 36 ans;

§ Le revenu moyen des francophones en 2001 était de 27 329$, supérieur d’environ 1000$ au revenu provincial moyen;

§ En 2003-2004, 5 171 élèves ont reçu leur enseignement en français entre la maternelle et la 12e année, répartis dans 29 écoles, dans une proportion stable comparativement au nombre d’élèves inscrits aux écoles anglophones;

§ Malgré une constitution qui, en 1870, reconnaissait la dualité linguistique, diverses mesures législatives l’ont abolie entre 1890 et 1916, et le statut officiel du français n’a été rétabli qu’en 1979, après un jugement de la Cour suprême[10];

§ Les francophones du Manitoba ont obtenu le droit de gestion de leurs écoles en 1993;

§ Le Manitoba compte 15 municipalités officiellement bilingues, en plus de certains quartiers de la ville de Winnipeg.

§ En 2001, la communauté francophone de la Saskatchewan comptait 16 550 personnes dont la première langue officielle parlée est le français, soit 1,7 p. cent de la population totale de la province, une proportion qui diminue lentement et régulièrement depuis cinquante ans;

§ La proportion de francophones qui parlent le français à la maison est en diminution au cours des trente dernières années;

§ La moitié des francophones habitent dans les villes de Saskatoon, Regina et Prince Albert, et les autres sont dispersés un peu partout dans le reste de la province, avec quelques petites localités comptant une proportion importante de francophones, dont Gravelbourg, Ponteix, Saint-Louis, Domremy et Zenon Park;

§ 80 p. cent des francophones de la Saskatchewan sont nés dans la province;

§ L’âge médian des francophones de langue maternelle est très élevé, à 52 ans, comparativement à celui de la population totale qui est de 36 ans;

§ Le revenu moyen des francophones en 2001 était de 27 888$, supérieur d’environ 2000$ au revenu provincial moyen;

§ En 2003-2004, 1 060 élèves ont reçu leur enseignement en français entre la maternelle et la 12e année, répartis dans 13 écoles, dans une proportion légèrement croissante comparativement au nombre d’élèves inscrits aux écoles anglophones;

§ Même si, lors de la création de la province en

1905, l’enseignement du français était permis à certaines conditions, il a été

totalement aboli durant

l’entre-deux-guerres et graduellement réintroduit dans les années 1960;

§ Le droit de gestion des écoles fut accordé aux parents francophones en 1990;

§ En 2001, la communauté francophone de l’Alberta comptait 58 825 personnes dont la première langue officielle parlée est le français, soit 2,0 p. cent de la population totale de la province, une proportion qui est en croissance depuis 1996;

§ De juillet à septembre 2006, 2900 personnes de plus ont quitté le Québec vers l’Alberta que l’inverse. En supposant que ces personnes sont en forte majorité des francophones, cela signifierait qu’en seulement trois mois, la communauté francophone de l’Alberta s’est accrue de l’équivalent du total de la population francophone de Terre-Neuve-et-Labrador.[11]

§ Environ les deux tiers des francophones habitent dans les villes de Calgary, Edmonton, et en périphérie, alors que le reste est dispersé dans le reste de la province, avec quelques régions comptant une proportion plus importante dans la région de Fahler et dans quelques autres localités du Nord-est et du Nord-ouest de la province;

§ Moins de la moitié des francophones de l’Alberta sont nés dans la province, ce qui, avec celle de la Colombie-Britannique, en fait une communauté moins traditionnellement enracinée, mais aussi plus jeune que les autres communautés francophones de l’Ouest canadien;

§ L’âge médian des francophones de langue maternelle est tout de même plus élevé, à 44 ans, que celui de la population totale qui est de 35 ans, mais cet écart tend à diminuer;

§ Le revenu moyen des francophones en 2001 était de 32 058$, légèrement supérieur au revenu provincial moyen;

§ En 2003-2004, 3 619 élèves ont reçu leur enseignement en français entre la maternelle et la 12e année, répartis dans 23 écoles, dans une proportion croissante comparativement au nombre d’élèves inscrits aux écoles anglophones;

§ Le gouvernement provincial a accordé le droit de gestion de leurs écoles aux francophones en 1993;

§ En 2001, la communauté francophone de Colombie-Britannique comptait 59 370 personnes dont la première langue officielle parlée est le français, soit 1,5 p. cent de la population totale de la province, alors que cette proportion était de 1,2 p. cent en 1971;

§ Très peu de francophones de Colombie-Britannique sont nés dans la province, environ 10 p. cent seulement, mais le français parlé à la maison semble indiquer une progression, sans doute attribuable à l’augmentation de l’immigration francophone;

§ Un peu moins de la moitié des francophones habitent dans la région métropolitaine de Vancouver, 10 p. cent dans la région de Victoria, et les autres sont dispersés dans le reste de la province avec des proportions qui, en 2001, ne dépassaient nulle part les 5 p. cent de la population locale;

§ L’âge médian des francophones de langue maternelle est tout de même plus élevé, à 46 ans, que celui de la population totale qui est de 38 ans;

§ Le revenu moyen des francophones en 2001 était de 26 293$, égal au revenu provincial moyen;

§ En 2003-2004, 3 147 élèves ont reçu leur enseignement en français entre la maternelle et la 12e année, répartis dans 40 écoles, dans une proportion croissante comparativement au nombre d’élèves inscrits aux écoles anglophones;

§ Un programme d’éducation en français existe en Colombie-Britannique depuis 1977, et le gouvernement provincial a accordé le droit de gestion de leurs écoles aux francophones sur tout le territoire en 1999;

§ En 2001, la communauté francophone du Yukon comptait 885 personnes dont la première langue officielle parlée est le français, soit 3,1 p. cent de la population totale du territoire, une proportion qui est en progression au cours des vingt-cinq dernières années;

§ La grande majorité des francophones se retrouvent à Whitehorse et dans les environs;

§ Moins de 20 p. cent des francophones sont nés sur le territoire;

§ L’âge médian des francophones de langue maternelle est plus élevé, à 42 ans, que celui de la population totale qui est de 36 ans;

§ Le revenu moyen des francophones en 2001 était de 31 541$, égal au revenu territorial moyen;

§ En 2003-2004, 119 élèves ont reçu leur enseignement en français entre la maternelle et la 12e année à l’école Émilie-Tremblay, dans une proportion stable comparativement au nombre d’élèves inscrits aux écoles anglophones;

§ Une Loi sur les langues a été adoptée en 1988, et diverses ententes entre le Yukon et le gouvernement fédéral encadrent la livraison de services à la population francophone;

§ En 2001, la communauté francophone des Territoires-du-Nord-Ouest comptait 915 personnes dont la première langue officielle parlée est le français, soit 2,5 p. cent de la population totale du territoire, une proportion qui est en progression depuis 1996, après plusieurs décennies de diminution;

§ Les deux tiers des francophones se retrouvent à Yellowknife et dans les environs, et les autres sont dispersés dans les diverses localités de ce très vaste territoire;

§ Moins de 20 p. cent des francophones sont nés sur le territoire;

§ L’âge médian des francophones de langue maternelle est plus élevé, à 40 ans, que celui de la population totale qui est de 30 ans;

§ Le revenu moyen des francophones en 2001 était élevé, à 44 056$, soit 9000$ de plus que le revenu territorial moyen;

§ En 2003-2004, 128 élèves ont reçu leur enseignement en français entre la maternelle et la 12e année à l’école Allain-Saint-Cyr de Yellowknife, et à la petite école Boréale de Hay River, dans une proportion stable comparativement au nombre d’élèves inscrits aux écoles anglophones;

§ Le premier programme d’éducation en français a été créé en 1989 et la première école homogène a été construite en 1999;

§ En 2001, la communauté francophone du Nunavut comptait 415 personnes dont la première langue officielle parlée est le français, soit 1,6 p. cent de la population totale du territoire, une proportion dont il ne sera possible de connaître la progression que lors de la publication des résultats du recensement de 2006;

§ Moins de 10 p. cent des francophones sont nés sur le territoire;

§ L’âge médian des francophones de langue maternelle est plus élevé, à 39 ans, que celui de la population totale qui est de 30 ans, mais plus bas que la plupart des communautés francophones du pays;

§ Le revenu moyen des francophones en 2001 était élevé, à 47 534$, soit 20 000$ de plus que le revenu territorial moyen;

§ En 2003-2004, 38 élèves ont reçu leur enseignement en français entre la maternelle et la 12e année à l’école des Trois-Soleils à Iqaluit;

§ Le premier programme d’éducation en français a été créé en 1989 et la première école homogène a été construite en 1999;

1.1.3. La communauté anglophone du Québec

§ En 2001, la communauté anglophone du Québec comptait 918 955 personnes dont la première langue officielle parlée est l’anglais, soit 12,9 p. cent de la population totale de la province, proportion qui est demeurée stable au cours des trente dernières années;

§ La population de langue maternelle anglaise au Québec (591 379) est en diminution depuis cinquante ans, et les membres de la communauté anglophone du Québec sont de plus en plus composés d’immigrants, mais la proportion des immigrants de langue maternelle anglaise est en nette diminution depuis trente ans;

§ On estime qu’environ 225 000 anglophones de langue maternelle de plus auraient quitté le Québec vers d’autres provinces entre 1971 et 2001, que l’inverse;

§ Les trois quarts des anglophones du Québec habitent la grande région de Montréal, et les anglophones des Cantons-de-l’est ne composent désormais qu’environ 6 p. cent de la population de la région, en baisse importante depuis 30 ans;

§ Le vieillissement de la population anglophone du Québec s’effectue en moyenne moins rapidement que le vieillissement de la population francophone du Québec;

§ Le nombre d’anglophones qui parlent l’anglais à la maison est en diminution;

§ Le revenu moyen des anglophones en 2001 était de 44 572$, comparativement à 38 669$ pour les francophones du Québec;

§ En 2003-2004, 108 160 élèves ont reçu leur enseignement en anglais entre la maternelle et la 12e année, répartis dans 350 écoles et neuf commissions scolaires;

§ Les anglophones du Québec forment la communauté la plus scolarisée du Canada;

§ Depuis 1998, les commissions scolaires du Québec sont divisées en commissions scolaires francophones et anglophones.

1.2. Les langues officielles et la Constitution

Ce que l’on appelle communément la Constitution canadienne est une série de documents juridiques et de conventions établies — pas nécessairement écrites — qui, ensemble, forment la loi fondamentale du pays, celle qui doit servir de guide aux tribunaux, et à partir de laquelle toutes les autres lois doivent être interprétées. Parmi la trentaine de lois constitutionnelles adoptées depuis la Confédération[12], deux ont une importance prépondérante : la Loi constitutionnelle de 1867, autrefois appelée Acte de l’Amérique du Nord Britannique, et la Loi constitutionnelle de 1982, qui comprend la Charte canadienne des droits et libertés.

La reconnaissance constitutionnelle des deux langues officielles du Canada remonte à la Loi constitutionnelle de 1867. L’article 133 stipule ce qui suit :

Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par‑devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.

Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.[13]

Dans la Loi constitutionnelle de 1982, les questions linguistiques sont abordées aux articles 16 à 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Les articles 16 à 19 renforcent les dispositions constitutionnelles antérieures et intègrent à la Constitution les éléments clés de la Loi sur les langues officielles de 1969 (voir section 1.3.). Ils font du français et de l’anglais les « langues officielles du Canada », et étendent leur égalité de statut, de droits de privilèges d’usage non seulement aux législatures, tribunaux et lois, mais également aux institutions du « gouvernement du Canada ». Ils étendent également ces dispositions au gouvernement du Nouveau-Brunswick et intègrent depuis 1993 la reconnaissance de l’égalité de droits et de privilèges aux communautés linguistiques française et anglaise dans la province, notamment leur droit à des institutions d’enseignement et des institutions culturelles distinctes.

L’article 20 précise que le public peut utiliser le français ou l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale du Parlement ou du gouvernement, ou pour en recevoir les services. Le public a les mêmes droits pour tout bureau de ces institutions si « le français ou l’anglais font l’objet d’une demande importante », ou si « l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau ». Le deuxième alinéa de l’article 20 précise que le public peut utiliser le français ou l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick, ou pour en recevoir les services.

Les articles 16 à 20 ont par la suite été précisés et renforcés par les dispositions analogues que l’on retrouve dans la Loi sur les langues officielles de 1988.

Les articles 21 et 22 visent à harmoniser la Charte avec les autres documents constitutionnels sur les éléments abordés par les articles précédents touchant la langue.

L’article 23 touche les droits à l’instruction dans la langue de la minorité. La première partie s’énonce ainsi :

(1) Les citoyens canadiens :

a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,

b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.

En raison de l’article 59 de la Loi constitutionnelle de 1982, le paragraphe (1)a) de cet article ne s’applique pas au Québec, puisque l’Assemblée législative de la province doit d’abord autoriser la proclamation de sa validité, ce qui n’a encore jamais été fait. Par conséquent, il ne s’applique de fait qu’aux minorités francophones à l’extérieur du Québec.

Le paragraphe (2) de l’article 23 stipule que tous les enfants d’un(e) citoyen(ne) canadien(ne) peuvent recevoir leur instruction primaire ou secondaire en français ou en anglais, si l’un des enfants a reçu cette instruction en français ou en anglais au Canada.

Le droit reconnu par les paragraphes (1) et (2) est toutefois encadré par le paragraphe (3) qui stipule que ce droit s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants de citoyens ayant ce droit est suffisant pour justifier l’instruction publique dans leur langue. Ce droit comprend des établissements publics d’enseignement de la minorité linguistique lorsque le nombre de ces enfants le justifie.

Contrairement à celles des articles 16 à 20, les dispositions de l’article 23 n’ont pas été reprises dans la Loi sur les langues officielles de 1988 puisqu’il aborde une question relevant de la compétence des gouvernements provinciaux. Par conséquent, son contenu n’est pas soumis à l’autorité du Commissaire aux langues officielles. Ce sont plutôt les tribunaux qui se sont chargés d’en préciser l’application, en particulier en ce qui touche les responsabilités des gouvernements provinciaux dans leur traitement des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Plusieurs causes touchant cet article se sont avérées des causes types, c’est-à-dire des causes portant sur des aspects juridiques des langues officielles sur lesquels les tribunaux n’avaient pas encore statué. L’une des plus importantes fut la cause Mahé c. Alberta de 1990[14] pour laquelle le jugement de la Cour suprême a permis d’établir une formule approximative de calcul du nombre d’enfants permettant de justifier l’existence d’un établissement d’enseignement distinct. Ce jugement a également accordé des droits de gestion et de contrôle des établissements aux parents des enfants recevant cette instruction dans la langue minoritaire. Ce jugement s’est avéré un moteur déterminant pour le développement récent des communautés francophones à l’extérieur du Québec, tout comme par la suite, les arrêts Beaulac (1999) et Arsenault-Cameron (2000). La Cour suprême réaffirme, entre autres, « la nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un instrument essentiel dans le maintien et la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent[15] ».

1.3. La Loi sur les langues officielles

La première Loi sur les langues officielles a été adoptée par le gouvernement fédéral en juillet 1969, à la suite des travaux de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. En 1982, l’enchâssement des droits linguistiques dans la Constitution, par la Charte canadienne des droits et libertés, a élargi la portée des droits linguistiques et a entraîné la révision de la Loi sur les langues officielles en septembre 1988.

L’objet de la Loi sur les langues officielles de 1988 est :

a) d’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l’égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, notamment en ce qui touche les débats et travaux du Parlement, les actes législatifs et autres, l’administration de la justice, les communications avec le public et la prestation des services, ainsi que la mise en oeuvre des objectifs de ces institutions

b) d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones et, d’une façon générale, de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais;

c) de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles.[16]

La Loi est divisée en quatorze parties, et les parties I à V ont primauté sur toutes les autres lois ou tous les autres règlements fédéraux, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne. C’est l’une des raisons qui font qu’on la qualifie de loi « quasi-constitutionnelle ».

Les Parties I à III de la Loi précisent les dispositions énoncées aux articles 16 à 19 de la Charte canadienne des droits et libertés, en ce qui touche les débats et travaux parlementaires (Partie I), les actes législatifs (Partie II) et l’administration de la justice (Partie III).

La Partie IV de la Loi touche les communications avec le public et la prestation de services et précise les éléments contenus dans l’article 20 de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon cette partie : le public a le droit de communiquer et de recevoir des services dans l’une ou l’autre des deux langues officielles de la part de tous les sièges sociaux et administrations centrales des ministères et organismes fédéraux; a) là où il existe une « demande importante », et b) là où la « vocation du bureau » le justifie; et partout où des services sont assurés aux voyageurs, si la « demande le justifie ». C’est par le Règlement sur les langues officielles, adopté en décembre 1991, qu’ont été définies les notions de « vocation du bureau » et de « demande importante ».

La Partie V touche la langue de travail des employés des institutions fédérales dans les régions désignées bilingues. Ces régions sont identifiées par le Conseil du Trésor et sont situées au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Dans les régions autres que celles qui sont désignées bilingues, les membres de la minorité de langue officielle doivent bénéficier d’un traitement comparable à celui que reçoit l’autre groupe linguistique là où la situation est renversée. L’application de la Partie V n’a pas fait l’objet d’un règlement, mais ses dispositions ont été précisées dans des lignes directrices du Conseil du Trésor.

La Partie VI énonce l’engagement du gouvernement à veiller à ce que les francophones et les anglophones aient des chances égales d’emploi et d’avancement au sein des institutions fédérales, en fonction de leur présence démographique, mais sous certaines réserves. C’est cette partie qui sert principalement d’appui aux récriminations de la communauté anglophone du Québec qui est, en termes démographiques, sous-représentée au sein de la fonction publique fédérale au Québec.

La Partie VII de la Loi est certainement l’élément charnière sur lequel appuyer le développement des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Absente de la Loi sur les langues officielles de 1969, elle énonce l’engagement du gouvernement fédéral à favoriser l’épanouissement des minorités linguistiques, à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance ainsi que l’usage du français et de l’anglais au sein de la société canadienne.

Suite à l’adoption en novembre 2005 du projet de loi S-3, les institutions fédérales sont désormais tenues d’adopter des « mesures positives » afin de mettre en œuvre cet engagement, et les dispositions de la Partie VII peuvent désormais faire l’objet d’un recours judiciaire. Auparavant, la portée de la Partie VII n’avait qu’un caractère déclaratoire, c’est-à-dire qu’elle n’entraînait aucune obligation d’agir et ne créait pas de droit susceptible d’être sanctionné par les tribunaux. Toutes les institutions assujetties à la Loi doivent désormais réévaluer leur action en fonction des deux volets de l’engagement fédéral décrit dans la Partie VII : l’appui aux communautés minoritaires de langue officielle et la promotion de la dualité linguistique.

Le ministère du Patrimoine canadien est responsable de la coordination de l’ensemble des efforts des institutions fédérales en vertu de la Partie VII. À cet effet, la ministre dépose un rapport annuel au Parlement sur les questions relevant de sa mission en matière de langues officielles.

La Partie VIII décrit les responsabilités du Conseil du Trésor en regard des Partie IV à VI de la Loi. La Partie IX décrit les pouvoirs du Commissaire aux langues officielles, soit de faire respecter la Loi au sein des institutions fédérales, de veiller au respect des droits des minorités de langues officielles, et de faire la promotion de la dualité linguistique et de l’égalité du français et de l’anglais au sein de la société canadienne. La Partie X énonce les recours possibles devant les tribunaux, alors que les Parties XI à XIV décrivent les dispositions générales, les modifications apportées par la Loi, ainsi que les dispositions transitoires, les règles d’abrogation et d’entrée en vigueur.

1.4. Le Plan d’action pour les langues officielles

Le Plan d’action pour les langues officielles, annoncé en mars 2003, a prévu injecter plus de 751,3 millions de dollars sur cinq ans dans trois domaines clés : l’éducation (381,5 millions), le développement des communautés (269,3 millions) et la fonction publique (64,6 millions). Des mesures spécifiques ont aussi été prévues pour les industries de la langue (20 millions) et pour la mise en œuvre du Cadre d’imputabilité s’appliquant aux institutions fédérales désignées (16 millions). Un Fonds d’habilitation pour le développement des ressources humaines et du développement économique communautaire s’y est greffé en mars 2005, ajoutant 36 millions de dollars sur trois ans aux investissements totaux du Plan.

Le Plan d’action est l’aboutissement d’un processus amorcé en 2001 et qui se fondait sur trois considérations :

1) La dualité linguistique constitue un élément fondamental de la définition de l’identité canadienne. Parallèlement à son ouverture sur la diversité culturelle mondiale, le Canada a maintenu cet engagement envers ses racines linguistiques puisque plus de 98 p. 100 de ses habitants déclarent parler l’une des deux langues officielles. Les communautés de langue officielles en situation minoritaire ont très largement contribué au maintien de cet élément de l’identité canadienne. Le gouvernement fédéral a donc une responsabilité envers ces communautés qui ont continué sans relâche à nourrir les racines culturelles du pays.

2) La dualité linguistique constitue un avantage concurrentiel pour le Canada sur la scène mondiale. Loin de créer « deux solitudes », cette dualité offre à ses citoyens une ouverture sur la pluralité linguistique qui est unique sur le continent américain, et qui permet de tisser des liens plus aisément avec une Europe multilingue, et à soutenir la préservation et l’enrichissement du patrimoine linguistique des peuples autochtones du Canada. De plus, l’apprentissage d’une langue seconde sert souvent de tremplin à l’apprentissage d’une troisième et d’une quatrième langue.

3) Depuis la mise en place de la première politique des langues officielles à la fin des années 1960, des changements importants sont survenus dans le mode de vie des individus et des collectivités. Le cosmopolitisme des grandes villes canadiennes fait en sorte que les minorités de langue officielle se trouvent de fait en concurrence avec d’autres communautés culturelles pour l’offre de services publics dans leur langue. En contrepartie, les communautés francophones en situation minoritaire sont aujourd’hui beaucoup plus en mesure de faire respecter leurs droits, et leurs institutions sont beaucoup plus nombreuses et solides. Par contre, la rétention des jeunes, le faible taux de natalité et les mariages exogames sont des phénomènes susceptibles de rendre fragile le tissu social de ces communautés. Finalement, la santé relative des finances publiques permet d’envisager plus paisiblement le soutien à long terme au développement de ces communautés.

S’appuyant sur ces trois considérations, le gouvernement du Canada avait annoncé en avril 2001 la mise sur pied d’un comité de ministres, présidé par l’honorable Stéphane Dion, chargé « d’envisager de nouvelles mesures énergiques pour continuer d’assurer l’épanouissement des collectivités de langue officielle en situation minoritaire et de faire en sorte que les langues officielles du Canada soient mieux reflétées dans la culture de la fonction publique fédérale[17] ».

Pour ce faire, le Plan d’action propose :

1) le Cadre d’imputabilité et de coordination précisant et rappelant aux responsables de l’administration fédérale leurs responsabilités respectives tout en mettant en place un processus de coordination horizontale des actions découlant de la multiplicité des éléments formant la Politique des langues officielles;

2) trois axes d’intervention prioritaires :

a) l’éducation, visant à la fois l’enseignement dans la langue de la minorité, conformément à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que l’enseignement de la langue seconde, permettant la promotion de la dualité linguistique;

b) le développement des communautés, visant un meilleur accès aux services publics dans le domaine de la santé, de la petite enfance et de la justice, en même temps que la création d’outils de développement économique;

c) la fonction publique, par laquelle le gouvernement fédéral se doit de donner l’exemple, en améliorant la prestation des services fédéraux dans les deux langues officielles, la participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise dans l’administration fédérale, et l’emploi des langues officielles au travail; et

3) un soutien accru au développement des industries de la langue, de manière à combattre la pénurie de professeurs spécialisés en formation linguistique et en traduction, et en élargissant l’éventail des carrières susceptibles de développer les compétences langagières au sein de la fonction publique fédérale.

4) En mars 2005, le gouvernement du Canada a intégré au Plan d’action la création du Fonds d’habilitation des communautés de langue officielle, qui est un complément aux programmes existants de soutien au développement des ressources humaines et du développement économique communautaire.

1.4.1. Le Cadre d’imputabilité et de coordination

Ce cadre vise à mieux sensibiliser les institutions fédérales aux obligations découlant de la Loi sur les langues officielles, à assurer un processus continu de consultation auprès des communautés de langue officielle et à établir un mécanisme de coordination interministérielle en matière de langues officielles. Il comprend 45 articles dont les 30 premiers consignent de manière précise les principales responsabilités des institutions fédérales, mais tout particulièrement celles du ministère du Patrimoine canadien, qui coordonne l’ensemble des actions du gouvernement fédéral visant le soutien au développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (Partie VII de la Loi sur les langues officielles), et celles du Conseil du Trésor, responsable des services au public (Partie IV), de la langue de travail (Partie V), et de la représentation équitable des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise au sein de la fonction publique fédérale (Partie VI).

Ces articles servent à préciser les responsabilités existantes des institutions fédérales. Le cadre va cependant plus loin en ajoutant de nouvelles responsabilités qui sont regroupées en cinq groupes :

1) Une optique langues officielles applicable à l’élaboration de tout nouveau projet émanant d’une institution fédérale. L’article 7 du Cadre stipule en effet que « toutes les institutions fédérales sont tenues d’analyser les incidences des propositions qui font l’objet de mémoires au Cabinet sur les droits linguistiques du public et des fonctionnaires fédéraux[18] ».

2) La mise en place, par chaque institution fédérale, d’un processus systématique de sensibilisation des employés, d’évaluation des incidences sur la dualité linguistique et le développement des communautés, de consultation des publics intéressés, « en particulier les représentants des communautés minoritaires de langue officielle, dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes[19] », et d’évaluation des résultats.

3) La mise en place d’un mécanisme de coordination horizontale centré sur le ministre responsable des langues officielles. Ce dernier doit désormais veiller à ce que les institutions fédérales respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la Loi sur les langues officielles et du Plan d’action. Ce rôle de surveillance sera appuyé par le Comité des sous-ministres sur les langues officielles, ainsi que par un secrétariat intégré au Bureau du Conseil privé.[20]

4) L’attribution d’un rôle d’examen élargi au ministère de la Justice permettant d’évaluer les implications juridiques sur les langues officielles des initiatives des institutions fédérales.

5) La mise en place d’un processus d’évaluation des mesures prises dans le cadre du Plan d’action, notamment la préparation d’un rapport de mi-parcours et d’une évaluation globale à la fin de la période de mise en œuvre.

Afin d’assurer la coordination globale du Plan d’action, celui-ci prévoit un budget de 13,5 millions de dollars accordés sur une période de cinq ans au Bureau du Conseil privé. En février 2006, ce budget a été transféré au ministère du Patrimoine canadien.

Plus de la moitié des investissements de 751,3 millions prévus par le Plan d’action sont destinés à l’éducation en fonction des objectifs suivants :

§ L’augmentation de la proportion des ayants droit inscrits dans les écoles francophones de 68 p. 100 en 2003 à 80 p. 100 en 2013;

§ L’appui à l’enseignement du français aux anglophones du Québec et le soutien aux écoles anglophones de l’extérieur de Montréal;

§ L’augmentation de la proportion des diplômés des écoles secondaires ayant une connaissance fonctionnelle de leur deuxième langue officielle de 24 p. 100 en 2003 à 50 p. 100 en 2013;

§ L’augmentation du nombre de participants aux programmes de bourses d’été et de moniteurs de langue;

§ La promotion de la recherche.

Afin de concrétiser ces objectifs ambitieux, le Plan d’action prévoyait une bonification importante du financement des ententes fédérales-provinciales-territoriales : 209 millions de dollars de plus sur cinq ans aux programmes existants pour l’enseignement dans la langue de la minorité, et 137 millions de dollars de plus sur cinq ans pour l’enseignement de la langue seconde. Ces ententes constituent une estimation des coûts supplémentaires encourus dans chaque province et territoire pour offrir l’enseignement dans la langue de la minorité et l’enseignement de la langue seconde, en comparaison avec ce qu’il en coûterait pour le même nombre d’élèves si l’enseignement était donné dans la langue de la majorité. Le Plan d’action prévoyait également une bonification de 35,5 millions de dollars des programmes de moniteurs de langues officielles et de bourses d’été pour les étudiants.

1.4.3. Développement des communautés

Afin de soutenir la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire, le Plan d’action avait identifié sept domaines d’action : la petite enfance, la santé, la justice, l’immigration, le développement économique, le partenariat avec les provinces et territoires et l’appui à la vie communautaire.

Dans le domaine de la petite enfance (22 millions de dollars sur cinq ans), les engagements étaient de trois ordres :

§ 7,4 millions de dollars pour le développement des services d’alphabétisation;

§ 10,8 millions de dollars pour la recherche par des projets pilotes permettant d’évaluer comment les services de garde en français influencent le développement culturel et linguistique des jeunes enfants;

§ 3,8 millions de dollars pour le soutien aux organisations nationales pour le partage de leur savoir sur le développement de la petite enfance dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Dans le domaine de la santé, le Plan d’action prévoyait des investissements totaux de 119 millions de dollars ainsi répartis :

§ 14 millions de dollars pour le réseautage afin de permettre la mise sur pied de réseaux régionaux réunissant des professionnels de la santé, des gestionnaires d’établissement, des élus locaux, des enseignants et des représentants des collectivités;

§ 75 millions de dollars pour la formation, le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre, dont 63 millions administrés par le Consortium national de formation en santé pancanadien dont l’objectif est la formation de 1000 nouveaux professionnels de la santé francophones en situation minoritaire d’ici 2008;

§ 30 millions de dollars, dont 10 millions pour la communauté anglophone du Québec, pour le Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires (Entente Santé 2000), ce qui constitue une bonification substantielle d’une entente fédérale-provinciale conclue en 2000 et qui prenait fin en 2006.

Dans le domaine de la justice, le Plan d’action prévoyait 45,5 millions de dollars répartis entre deux groupes d’initiatives :

§ 27 millions de dollars pour le respect des obligations juridiques découlant de la mise en œuvre de la Loi sur la réédiction des textes législatifs[21] et du dossier de la Loi sur les contraventions[22];

§ 18,5 millions de dollars consacrés à des mesures ciblées visant à améliorer l’accès à la justice dans les deux langues officielles, dont le financement d’initiatives fédérales-provinciales-territoriales, le financement des associations des juristes d’expression française, la création d’un mécanisme de consultation avec les communautés, et le développement d’outils de formation destinés aux conseiller juridiques du ministère de la Justice.

Dans le domaine de l’immigration, le Plan d’action prévoyait 9 millions de dollars sur cinq ans, administrés par Citoyenneté et Immigration Canada qui ne bénéficiait pas auparavant de financement stable consacré aux communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces sommes devaient financer des études de marché et la réalisation de documents promotionnels destinés à l’étranger et appuyer des centres d’information pour immigrants francophones ainsi que des cours de français à distance.

Dans le domaine du développement économique, le Plan d’action prévoyait les mesures suivantes :

§ 13 millions de dollars sur cinq ans pour le programme Francommunautés virtuelles qui vise l’augmentation des cyberservices en français rassemblant les collectivités francophones et acadiennes;

§ 7,3 millions de dollars sur cinq ans, à même les budgets existants de Développement des ressources humaines, pour les stages de formation liés au développement économique, en plus de 2 millions de dollars de fonds supplémentaires alloués aux agences de développement régional;

§ 10 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les projets pilotes de développement des infrastructures technologiques améliorant la prestation des services;

§ 8 millions de dollars sur cinq ans pour l’amélioration des services d’information et de consultation de Développement des ressources humaines, d’Industrie Canada et des agences régionales de développement, au sein des structures existantes, notamment par l’embauche de conseillers bilingues.

Dans le domaine du partenariat avec les provinces et les territoires, le Plan d’action prévoyait une bonification de la contribution de Patrimoine canadien aux ententes fédérale-provinciales-territoriales en matière de services dans la langue de la minorité. Ces ententes visent à soutenir et encourager les gouvernements provinciaux et territoriaux qui améliorent la prestation de services auprès des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Dans le domaine de l’appui à la vie communautaire, le Plan d’action prévoyait une enveloppe supplémentaire de 19 millions de dollars sur cinq ans servant à financer des projets qui seront soumis à Patrimoine canadien et qui seront susceptibles d’aider les communautés, notamment pour les centres communautaires, la culture et les médias.

1.4.4. Fonction publique fédérale

Avec des investissements prévus de 64,6 millions de dollars sur cinq ans, la revitalisation de la dualité linguistique au sein de la fonction publique fédérale constituait un élément important du Plan d’action pour les langues officielles. Même si cet aspect du Plan ne sera abordé que de manière indirecte dans le cadre de cette étude, il est utile d’en rappeler les principaux éléments :

§ 14 millions de dollars pour des investissements du Conseil du Trésor visant à soutenir les initiatives des autres ministères et organismes, notamment par la création d’un Fonds régional pour les partenariats pour adapter localement des actions fédérales, et d’un Fonds d’innovation en matière de langues officielles soutenant l’offre de services dans les deux langues officielles et le milieu de travail correspondant;

§ Une bonification de 12 millions de dollars des budgets de la Direction des langues officielles du Secrétariat du Conseil du Trésor afin d’élaborer des mécanismes de vérification de la conformité des institutions fédérales;

§ 38,6 millions de dollars à la Commission de la fonction publique afin d’augmenter la capacité bilingue de la fonction publique, notamment en favorisant l’embauche de candidats déjà bilingues, en offrant de la formation à ceux qui ne le sont pas, et en favorisant la rétention et le développement des compétences linguistiques.

1.4.5. Industries de la langue

Dans un souci de contrer la fragmentation et le manque de visibilité de ces industries, de favoriser le recrutement d’une relève suffisante et de soutenir la recherche, le Plan d’action prévoyait des investissements de 20 millions de dollars répartis ainsi :

§ 5 millions de dollars pour la création d’une association représentative et le financement de ses activités de coordination;

§ 5 millions de dollars pour une initiative de mise en marché et d’image de marque au Canada et à l’étranger, favorisant la visibilité des industries et le recrutement de nouveaux talents;

§ 10 millions de dollars pour la création d’un centre de recherches sur les industries de la langue.

La création du Fonds d’habilitation en mars 2005 est venue renforcer les efforts des Réseaux de développement économiques et d’employabilité (RDÉE) et des Community Economic Development and Employability Committees (CEDEC), après la révision du mandat du Fonds d’appui aux communautés minoritaires de langue officielle, et de mieux coordonner les demandes d’aide auprès des différentes institutions fédérales. Ce Fonds est doté d’un financement annuel de 12 millions de dollars pendant les trois dernières années du Plan d’action.

Comme mentionné plus haut, l’objectif du Plan d’action était double : soutenir l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire d’une part, et mieux enraciner l’importance de la dualité linguistique dans la fonction publique fédérale, d’autre part. C’est surtout la réalisation du premier de ces deux grands objectifs que cette étude vise à évaluer afin d’envisager dès maintenant les suites à donner au Plan d’action après son échéance à la fin de l’exercice financier se terminant le 31 mars 2008.

1.5. Le Programme des langues officielles du ministère du patrimoine canadien

La ministre du Patrimoine canadien suscite et encourage la coordination et la mise en œuvre par les institutions fédérales de l’engagement du gouvernement fédéral à favoriser l’épanouissement et à appuyer le développement des minorités de langue officielle, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

Dans le cadre de cette mission, sous la partie VII de la Loi sur les langues officielles, la ministre du Patrimoine canadien[23] favorise la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, en prenant toute mesure :

a) de nature à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement;

b) pour encourager et appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais;

c) pour encourager le public à mieux accepter et apprécier le français et l’anglais;

d) pour encourager et aider les gouvernements provinciaux à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et notamment à leur offrir des services provinciaux et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue;

e) pour encourager et aider ces gouvernements à donner à tous la possibilité d’apprendre le français et l’anglais;

f) pour encourager les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues, ainsi que pour collaborer avec eux à ces fins;

g) pour encourager et aider les organisations, associations ou autres organismes à refléter et promouvoir, au Canada et à l’étranger, le caractère bilingue du Canada;

h) sous réserve de l’aval du gouverneur en conseil, pour conclure avec des gouvernements étrangers des accords ou arrangements reconnaissant et renforçant l’identité bilingue du Canada;

i) pour assurer la consultation publique sur l’élaboration des principes d’application et la révision des programmes favorisant la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.[24]

La ministre du Patrimoine canadien dépose un rapport annuel au Parlement sur les questions relevant de sa mission en matière de langues officielles. Les dépenses totales de la Direction générale des programmes d’appui aux langues officielles pour l’exercice financier 2005-2006 étaient de 341 478 897 $, comparativement à 300 263 331 $ en 2004-2005, et 264 257 559 $ en 2003-2004.[25]

Ces dépenses sont réparties entre deux grands programmes :

§ le programme Développement des communautés de langue officielle (232 M $)[26], comprend deux volets :

§ le volet Vie communautaire (52,9 M $) qui comprend les

sous-volets suivants :

§ le sous-volet Collaboration avec le secteur communautaire (37,4 M $) comprend les subventions et contributions versées aux organismes communautaires ainsi que les dépenses du Fonds stratégique qui est un fonds discrétionnaire d’une valeur annuelle d’environ cinq millions de dollars permettant au Ministère de financer des projets de grande envergure de même que des projets interrégionaux ou pancanadiens;

§ le sous-volet Collaboration intergouvernementale en matière de services dans la langue de la minorité (14,3 M $) comprend les ententes fédérales-provinciales-territoriales sur l’amélioration des services provinciaux, territoriaux et municipaux dans la langue de la minorité;

§ le sous-volet Partenariat interministériel avec les communautés de langue officielle (PICLO) (3,9 M $)[27] par lequel Patrimoine canadien transfère des fonds à un autre ministère ou organisme fédéral dont les programmes peuvent contribuer au développement des communautés minoritaires de langue officielle;

§ le sous-volet Jeunesse Canada au travail (minorité) (1,1 M $) offre aux étudiants des emplois d’été dans leur domaine d’étude au sein d’une communauté minoritaire de langue officielle où ils peuvent utiliser leur première langue officielle;

§ et le volet Éducation dans la langue de la minorité (179,4 M $) qui comprend deux sous-volets :

§ le sous-volet Collaboration intergouvernementale (178,1 M $) qui comprend les ententes fédérales-provinciales-territoriales, conclues directement avec les provinces ou territoires, ou par l’entremise du Conseil des ministres de l’éducation du Canada (CMEC) pour l’enseignement dans la langue de la minorité (175,1 M $), ainsi que des bourses de perfectionnement et des postes de moniteurs pour les jeunes francophones provenant des communautés en situation minoritaire (3,0 M $);

§ et le volet Collaboration avec le secteur non gouvernemental (1,2 M $) qui soutient des projets qui contribuent à l’accroissement de la production et de la diffusion des connaissances, des méthodes et des outils liés à l’enseignement dans la langue de la minorité.

§ le programme Mise en valeur des langues officielles (109,2 M $), comprend également deux volets :

§ le volet Promotion de la dualité linguistique (4,6 M $) qui comprend deux sous-volets :

§ le sous-volet Appui à la dualité linguistique (appréciation et rapprochement) (4,1 M $) comprend la Collaboration en matière de promotion (3,3 M $) qui soutient les organismes canadiens sans but lucratif dont les activités principales contribuent à promouvoir la dualité linguistique au Canada, ainsi que l’Appui à l’innovation (0,8 M $) qui soutient des projets améliorant la visibilité de la dualité linguistique canadienne;

§ et le sous-volet Collaboration avec le secteur bénévole (capacité bilingue) (0,5 M $), qui désigne principalement l’Appui à l’interprétation et à la traduction pour des organisations souhaitant favoriser une participation dans les deux langues officielles lors d’événements publics et accroître le nombre de documents disponibles dans les deux langues officielles, ainsi qu’un volet résiduel de l’Appui à l’innovation qui peut servir à promouvoir une offre de services dans les deux langues officielles.

§ et le volet Apprentissage de la langue seconde (104,5 M $) qui comprend deux sous-volets :

§ le sous-volet Collaboration intergouvernementale (101,6 M $) qui comprend les ententes fédérales-provinciales-territoriales, conclues directement avec les provinces ou territoires, ou par l’entremise du Conseil des ministres de l’éducation du Canada (CMEC) pour l’enseignement de la langue seconde (80,4 M $), ainsi que l’Appui complémentaire à l’apprentissage linguistique qui comprend des bourses de perfectionnement en immersion et des postes de moniteurs de langue seconde (21,2 M $);

§ le sous-volet Collaboration avec le secteur non gouvernemental (0,5 M $) qui soutient des projets qui contribuent à l’accroissement de la production et de la diffusion des connaissances, des méthodes et des outils liés à l’enseignement de la langue seconde;

§ et le sous-volet Jeunesse Canada au travail (langue seconde ou bilinguisme) (2,4 M $) qui permet d’offrir aux étudiants des emplois d’été dans leur domaine d’étude dans leur deuxième langue officielle et d’offrir aux étudiants des stages visant l’acquisition et le perfectionnement de compétences dans les domaines clés du marché du travail touchant les langues officielles au Canada.

1.6. Analyse sommaire des données financières

§ L’augmentation des dépenses pour l’ensemble des programmes administrés par Patrimoine canadien au cours des trois derniers exercices financiers est de l’ordre de 25 p. 100, passant de 272,94 millions de dollars en 2002-2003 à 341,48 millions de dollars en 2005-2006, soit une augmentation de 68,5 millions. Cette augmentation est cependant entièrement attribuable à la hausse des investissements au cours des exercices financiers 2004-2005 et 2005-2006, après une baisse en 2003-2004.

§ Près de 40 millions sur ces 68,5 millions d’augmentation sont attribuables au volet Apprentissage de la langue seconde dont les dépenses ont augmenté de 61 p. 100 au cours des trois derniers exercices financiers. En comparaison, les dépenses dans le volet Éducation dans la langue de la minorité ont augmenté de 21 p. 100 durant la même période, soit une augmentation de 31,2 millions. Le volet Promotion de la dualité linguistique a connu une légère baisse des investissements au cours des trois derniers exercices financiers, et le volet Vie communautaire a connu une baisse de 2 millions de dollars au cours de la même période, soit une diminution de 3,6 p. 100.

§ Lors du lancement du Plan d’action pour les langues officielles, 346 millions de dollars devaient être dépensés en cinq ans pour les volets Éducation dans la langue de la minorité et Apprentissage de la langue seconde, dans le cadre des ententes fédérales-provinciales-territoriales en éducation. Ces sommes devaient s’ajouter aux 943 millions déjà prévus aux programmes réguliers, pour un montant global de 1,289 milliard sur cinq ans. Après trois exercices financiers, 649,2 millions ont été dépensés, dont 158,0 millions provenant des crédits alloués au Plan d’action. Pour ces ententes en éducation, si on additionne les programmes réguliers et les investissements du Plan d’action, il reste donc 639,9 millions à dépenser pour les exercices financiers 2006-2007 et 2007-2008, dont 188,0 millions devraient provenir des crédits alloués spécifiquement au Plan d’action. Or la ministre de la Francophonie et des Langues officielles a annoncé que ce seront plutôt 514,0 millions de dollars qui seront dépensés au cours des deux derniers exercices financiers couverts par le Plan d’action, ce qui maintiendrait les niveaux actuels de dépenses.[28] Il faut donc s’attendre à un manque à gagner d’environ 125,9 millions de dollars (639,9 – 514,0) dans les sommes dépensées en éducation à la fin des cinq années du Plan d’action, soit 36,4 p. cent du budget total que le Plan d’action devait consacrer à l’éducation.

§ À la fin des cinq années du Plan d’action, le 31 mars 2008, et si les niveaux de dépenses de 2005-2006 sont maintenus, il faut s’attendre à ce qu’environ 115 millions de dollars de moins que prévu aient été dépensés dans le cadre des ententes fédérales-provinciales-territoriales pour l’enseignement dans les écoles francophones à l’extérieur du Québec. Pour les programmes d’enseignement de la langue seconde, ce manque à gagner devrait être d’environ 10 millions de dollars.

§ Dans l’ensemble, après un départ lent en 2003-2004 et 2004-2005, les investissements du Plan d’action semblent bel et bien au rendez-vous à partir de l’exercice financier 2005-2006. Par contre, suite aux investissements provenant du Plan d’action, les investissements dans les programmes réguliers ont connu une baisse importante de 26 p. 100 dans le volet Éducation dans la langue de la minorité, soit 37,5 millions de moins en 2005-2006 qu’en 2002-2003, et une légère baisse pour le volet Vie communautaire, alors qu’il y a eu durant la même période une augmentation importante de 26 p. cent (11,3 millions) des montants consacrés aux ententes pour l’apprentissage de la langue seconde.

|

2002-2003 |

2003-2004 |

2004-2005 |

2005-2006 |

||||||

PROGRAMMES D’APPUI AUX LANGUES OFFICIELLES |

$ 272,939,386 |

$ 264,535,172 |

$ 300,337,722 |

$ 341,470,899 |

||||||

Données des Comptes publics |

$ 267,474,698 |

$ 264,257,559 |

$ 300,263,331 |

$ 341,478,897 |

||||||

Programme Identité canadienne |

||||||||||

Subventions |

||||||||||

Organismes |

$ 5,975,246 |

$ 5,933,186 |

||||||||

Contributions |

||||||||||

Programmes |

$ 209,077,420 |

$ 190,143,422 |

||||||||

Organismes |

$ 52,422,032 |

$ 68,180,951 |

||||||||

DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS DE LANGUE OFFICIELLE |

$ 203,069,399 |

$ 192,978,558 |

$ 214,473,063 |

$ 232,287,348 |

||||||

Données des Comptes publics |

$ 209,311,144 |

$ 231,137,454 |

||||||||

Programme Dév. des communautés et renf. des capacités |

||||||||||

Subventions |

$ 4,595,787 |

$ 4,972,337 |

||||||||

Contributions |

$ 204,715,357 |

$ 226,165,117 |

||||||||

VOLET VIE COMMUNAUTAIRE |

$ 54,883,938 |

$ 57,398,442 |

$ 51,953,917 |

$ 52,894,007 |

||||||

Collaboration avec le secteur communautaire / Appui aux communautés |

$ 34,746,648 |

$ 37,031,435 |

$ 33,383,847 |

$ 37,437,226 |

||||||

Programme régulier |

$ 28,232,251 |

$ 25,347,365 |

$ 24,435,793 |

$ 28,541,417 |

||||||

Fonds stratégique |

$ 6,514,397 |

$ 9,547,572 |

$ 6,129,677 |

$ 4,845,809 |

||||||

Plan d’action pour les langues officielles |

$ 2,136,498 |

$ 2,818,377 |

$ 4,050,000 |

|||||||

Administration de la justice dans les deux langues officielles |

$ 649,000 |

|||||||||

Ententes féd-prov-terri pour les services dans la langue de la minorité |

$ 13,171,426 |

$ 14,151,205 |

$ 13,339,560 |

$ 14,306,888 |

||||||

Programme régulier |

$ 13,171,426 |

$ 13,462,543 |

$ 11,572,718 |

$ 11,330,808 |

||||||

Plan d’action pour les langues officielles |

$ 688,662 |

$ 1,766,842 |

$ 2,976,080 |

|||||||

Partenariat interministériel avec les communautés de langue officielle |

$ 6,316,864 |

$ 5,321,876 |

$ 3,906,677 |

$ - |

||||||

Jeunesse Canada au travail (minorité) |

$ 893,926 |

$ 1,323,833 |

$ 1,149,893 |

|||||||

VOLET ÉDUCATION DANS LA LANGUE DE LA MINORITÉ |

$ 148,185,461 |

$ 135,580,116 |

$ 162,519,146 |

$ 179,393,341 |

||||||

Ententes féd-prov-terr enseignement dans la langue de la minorité |

$ 144,819,060 |

$ 132,538,505 |

$ 159,443,027 |

$ 175,139,639 |

||||||

Programme régulier |

$ 144,819,060 |

$ 122,763,505 |

$ 116,238,066 |

$ 107,365,771 |

||||||

Plan d’action pour les langues officielles |

$ 9,775,000 |

$ 43,204,961 |

$ 67,773,868 |

|||||||

Appui complémentaire à l’apprentissage linguistique |

$ 2,257,351 |

$ 2,278,568 |

$ 2,285,619 |

$ 3,063,702 |

||||||

Programme régulier |

$ 2,190,478 |

$ 1,662,819 |

$ 2,361,702 |

|||||||

Plan d’action pour les langues officielles |

$ 88,090 |

$ 622,800 |

$ 702,000 |

|||||||

Bourses d’été pour francophones hors-Québec |

$ 515,226 |

|||||||||

Moniteurs de langue officielles (minorité) |

$ 1,742,125 |

|||||||||

Collaboration avec le secteur non-gouvernemental |

$ 763,043 |

$ 790,500 |

$ 1,190,000 |

|||||||

Programme de perfectionnement linguistique |

$ 1,109,050 |

|||||||||

MISE EN VALEUR DES LANGUES OFFICIELLES |

$ 69,869,987 |

$ 71,556,614 |

$ 85,864,659 |

$ 109,183,551 |

||||||

Données des Comptes publics |

$ 90,952,187 |

$ 110,341,443 |

||||||||

Programme Promotion de la compréhension interculturelle |

||||||||||

Subventions |

$ 468,984 |

$ 353,467 |

||||||||

Contributions |

$ 90,483,203 |

$ 106,467,119 |

||||||||

Programme Participation à la vie communautaire et civique |

||||||||||

Contributions |

$ - |

$ 3,520,857 |

||||||||

VOLET PROMOTION DE LA DUALITÉ LINGUISTIQUE |

$ 4,998,029 |

$ 5,311,528 |

$ 4,544,399 |

$ 4,629,739 |

||||||

Appui à la dualité linguistique (appréciation et rapprochement) |

$ 3,977,161 |

$ 4,689,927 |

$ 4,026,005 |

$ 4,105,682 |

||||||

(collaboration en matière de promotion) |

$ 3,579,493 |

$ 3,426,505 |

$ 3,291,969 |

|||||||

(appui à l’innovation) |

$ 1,110,434 |

$ 599,500 |

$ 813,713 |

|||||||

Collaboration avec le secteur bénévole (capacité bilingue) |

$ 1,020,868 |

$ 621,601 |

$ 518,394 |

$ 524,057 |

||||||

(appui à l’interprétation et à la traduction) |

$ 498,726 |

$ 468,984 |

$ 353,467 |

|||||||

(appui à l’innovation) |

$ 122,875 |

$ 49,410 |

$ 170,590 |

|||||||

VOLET APPRENTISSAGE DE LA LANGUE SECONDE |

$ 64,871,958 |

$ 66,245,086 |

$ 81,320,260 |

$ 104,553,812 |

||||||

Ententes féd-prov-terr pour l’apprentissage de la langue seconde |

$ 43,796,843 |

$ 45,818,258 |

$ 55,861,270 |

$ 80,418,605 |

||||||

Programme régulier |

$ 43,796,843 |

$ 45,043,258 |

$ 44,710,394 |

$ 55,081,029 |

||||||

Plan d’action pour les langues officielles |

$ 775,000 |

$ 11,150,876 |

$ 25,337,576 |

|||||||

Programme de perfectionnement linguistique |

$ 344,866 |

|||||||||

Appui complémentaire à l’apprentissage linguistique |

$ 16,750,249 |

$ 17,333,208 |

$ 22,523,101 |

$ 21,230,498 |

||||||

Programme régulier |

$ 16,846,458 |

$ 17,745,901 |

$ 16,532,498 |

|||||||

Plan d’action pour les langues officielles |

$ 486,750 |

$ 4,777,200 |

$ 4,698,000 |

|||||||

Bourses d’été de langues |

$ 11,466,774 |

|||||||||

Moniteurs de langue officielle (langue seconde) |

$ 5,283,475 |