LANG Rapport du Comité

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2. La Santé

En ce qui concerne les investissements prévus au Plan d’action, le secteur de la santé était le deuxième en importance, avec 119 M$, tout de même loin des 381,5 M$ consacrés à l’éducation. Au printemps de 2006, conscient de l’importance de la santé comme indicateur de la vitalité des communautés, le Comité avait entrepris une étude sur l’accessibilité des soins de santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire, et parallèlement une étude sur l’immigration. Elles ont par la suite toutes deux été intégrées à l’étude sur la vitalité dans le cadre de laquelle le Comité a entrepris sa tournée du pays. C’est ce qui explique que cette section sur la santé, en plus des nombreux témoignages recueillis auprès des représentants des communautés, comprend également des témoignages provenant des experts et des responsables du Bureau des langues officielles de Santé Canada.

Cette section se divise en deux sous-sections :

§ La première trace la portrait global de la situation des communautés de langue officielle en situation minoritaire en ce qui touche la santé : le niveau des connaissances sur l’état de santé, ainsi que ce que révèlent à la fois les témoignages recueillis et les analyses d’experts quant à l’accessibilité des services de santé;

§ La seconde présente les éléments du volet « Santé » du Plan d’action, évalue les résultats en fonction des témoignages recueillis, et formule des recommandations touchant les trois champs d’action prioritaires du plan d’action : le réseautage, la formation et la rétention de la main-d’œuvre, ainsi que le développement des soins primaires.

Notre analyse fait ressortir que, parmi tous les éléments du Plan d’action, le volet « Santé » est celui qui, de loin, a enregistré les résultats les plus tangibles. Cette réussite est le résultat du travail remarquable accompli par la Société Santé en français, par le Consortium national de formation en santé, ainsi que par le Community Health and Social Services Network. En tenant compte des réserves évoquées à la section 2.2.2.3., les efforts déployés par ces trois organisations méritent d’être reconnus à leur juste valeur et le gouvernement ne devrait avoir aucune hésitation à offrir un soutien budgétaire à long terme aux initiatives qu’elles ont mises de l’avant.

2.1. Portrait global de l’état de santé et de l’accès aux services de santé

2.1.1. État de santé des francophones en situation minoritaire

Il est extrêmement difficile pour le moment de se faire une idée précise de l’état de santé des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Dans le rapport de 2001 du Comité consultatif des communautés francophones en situation minoritaire (CCCFSM), on peut lire que les francophones en situation minoritaire sont généralement en moins bonne santé que leurs concitoyens d’une même province.[30] Ce constat s’appuie sur une étude coordonnée par la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) en 2001.[31] Celle- ci reprenait elle-même d’autres études provinciales antérieures réalisées en 1999 en Ontario et dans les années 1980 au Nouveau-Brunswick. Cette affirmation s’appuie donc sur un croisement de données provenant d’études différentes.

Étant donné l’absence de données fiables, l’étude de la FCFA avait dû utiliser des données indirectes sur les « déterminants » de la santé, plutôt que des données réelles sur l’état de santé lui-même. Les constats portant sur l’état de santé des populations francophones en situation minoritaire figurant dans le rapport de 2001 du CCCFSM sont donc basés sur des données extrêmement fragmentaires qui ne permettent pas de surveiller l’évolution du phénomène jusqu’à aujourd’hui, ni ne permettront de formuler un jugement sur l’amélioration ou la dégradation de la situation dans les années à venir.

Cette lacune fut d’ailleurs identifiée dans l’étude de la FCFA. On y notait, au sujet de l’état de santé des populations présentes dans les communautés francophones et acadienne en situation minoritaire, que « malheureusement, il n’existe pas d’information fiable et commune pour l’ensemble des communautés francophones et acadienne en situation minoritaire. »[32]

Certains témoignages ont indiqué des pistes de recherche qui vont dans le même sens que l’étude de la FCFA, mais il existe encore très peu d’éléments concluants. Ainsi, lors de son témoignage, la prof. Louise Bouchard de l’Université d’Ottawa nous a indiqué que selon ses analyses, « le fait de vivre en situation minoritaire, pour les deux minorités, anglophone ou francophone, semble influencer négativement l’état de santé perçu des individus. Au-delà de la situation économique, l’éducation ou le sexe, quelque chose intervient. Aussi, c’est plus marqué pour les hommes que pour les femmes, sur la base du modèle d’analyse. »[33] Il y a là certes une piste stimulante, mais qui demeure insuffisante pour démontrer de manière suffisamment convaincante le lien entre la langue et l’état de santé. Quant à la comparaison avec les anglophones du Québec, certaines autres pistes de recherche, évoquées par Jean-Pierre Corbeil de Statistique Canada, laisseraient croire qu’ils vivent une situation particulière qu’il ne faudrait pas trop rapidement comparer à celle des francophones en situation minoritaire :

La situation des anglophones du Québec, comme tout le monde le sait, est fort différente de celle qu’on trouve à l’extérieur du Québec, et ce, pour un certain nombre de raisons. Il est clair que les francophones à l’extérieur du Québec constituent une population beaucoup plus âgée, donc beaucoup plus susceptible d’avoir besoin de soins de santé. On remarque qu’une proportion beaucoup plus importante de francophones âgés est unilingue. Pour ces gens le stress ou les préoccupations associées au besoin d’être bien compris et de recevoir des services dans sa langue est peut-être plus élevé que pour les anglophones du Québec, où l’accessibilité des soins de santé en anglais est plus répandue.[34]

Il semble tout de même y avoir un accord de fond entre les chercheurs sur le fait que « le rapport minoritaire/majoritaire semble traduire une inégalité sociale et d’accès aux ressources qui, mélangée aux autres déterminants sociaux de la santé, le statut socioéconomique, l’éducation, l’alphabétisme, l’âge, le sexe et l’immigration, contribue, de fait, aux disparités en santé. »[35] Cette même explication semble valoir pour rendre compte de la différence existant entre le revenu moyen des francophones du Nouveau‑Brunswick et celui des anglophones. Lorsqu’on élimine l’influence des facteurs autres que linguistiques, une différence significative persiste entre les francophones et les anglophones.[36]

Les pistes de recherche ne manquent donc pas, mais il est également évident qu’il existe des lacunes importantes concernant nos connaissances sur l’état de santé des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Dans les recommandations initiales formulées en 2001 par le Comité consultatif des communautés francophones en situation minoritaire (CCCFSM), il y avait deux volets qui n’avaient pas été retenus et qui, conjointement, auraient pu permettre de combler certaines de ces lacunes : les technologies de l’information et la recherche.

Lors de son témoignage, M. Hubert Gauthier, à l’époque co-président du CCCFSM, a fait part de son inquiétude quant à la difficulté de mesurer l’état de santé des francophones. Les difficultés semblent venir en grande partie du fait que les systèmes de collecte de données, notamment ceux liés à Inforoute Santé, ne permettent pas de repérer les francophones. Ce suivi des francophones grâce aux technologies de l’information, de même que l’ajout d’un sous-volet « Recherche » au volet « Santé » du prochain plan d’action permettrait de mieux connaître l’état de santé des communautés en situation minoritaire : « Nous savons qu’il est moins bon, mais nous voulons savoir exactement où, et nous voulons aussi savoir quoi faire pour palier cela. Aussi la recherche nous aide en ce sens. »[37]

La prof. Bouchard a suggéré que le problème à la base de cette lacune était que les données administratives de santé ne permettent pas d’étudier les communautés de langue officielle en situation minoritaire car la variable linguistique n’est pas inscrite dans les dossiers de santé gérés par les établissements, dossiers qui servent à compiler les statistiques provinciales. Il n’existe pas non plus de suréchantillonnage systématique des communautés de langue officielle en situation minoritaire lors des enquêtes nationales sur la santé que coordonne Statistique Canada.[38]

Le Comité recommande donc :

Recommandation 1

Que le gouvernement du Canada suggère aux provinces d’inscrire la variable linguistique dans les dossiers de santé, en s’assurant de bien respecter leurs champs de compétence, et que Statistique Canada procède au suréchantillonnage des communautés de langue officielle en situation minoritaire lors de sa prochaine Enquête nationale sur la santé des populations.

2.1.2. Accessibilité des services de santé pour les francophones en situation minoritaire

L’accessibilité des soins de santé est certes un élément majeur permettant de soutenir la vitalité d’une communauté. Il semble également que la disponibilité de ces services dans la langue du patient ait une influence directe sur l’état de santé global des membres de cette communauté :

Les études démontrent clairement qu’il y a un lien entre le fait de recevoir des services dans sa langue maternelle et la qualité des soins de santé que l’on reçoit. Si on ne comprend pas l’intervenant comme il faut, la communication sera amoindrie et, par conséquent, il y aura des problèmes de santé, on va mal comprendre les indications du médecin ou on va mal comprendre la prescription qui nous est donnée.[39]

La prof. Bouchard confirme et précise ces affirmations :

En dépit d’une protection universelle, les usagers du système de soins qui ne peuvent communiquer dans leur langue n’ont pas le même accès ou la même qualité de soins que leurs concitoyens. La barrière linguistique réduit le recours aux services préventifs, limite l’accès à tous les services qui s’appuient sur la communication, notamment la santé mentale, la réadaptation et les services sociaux, ainsi que le suivi adéquat des patients, et en contrepartie, contribue à accroître les services d’urgence et le recours à des examens additionnels pour compenser les problèmes de communication.[40]

Dans le cas de l’accessibilité des services, les données sont beaucoup plus solides que celles concernant l’état de santé, mais demeurent le résultat de jugements d’appréciation subjective qui doivent être utilisés avec prudence. Selon le même rapport du CCCFSM de 2001 cité plus tôt, entre 50 p. 100 et 55 p. 100 des francophones en situation minoritaire n’ont souvent que peu ou pas accès à des services de santé dans leur langue maternelle.[41] Ces constats se fondent sur la même étude coordonnée par la FCFA.[42] On prenait d’ailleurs soin d’y noter que « les résultats […] doivent être interprétés avec précaution. L’exercice entrepris ne constitue pas une étude scientifique sujette à une marge d’erreur contrôlée. »[43]

De manière plus précise, l’étude de la FCFA notait « qu’entre 50 et 55 p. 100 des francophones n’ont aucunement (moins de 10 p. 100 des situations) ou rarement (entre 10 et 30 p. 100 des situations) accès à des services de santé en français. »[44] Elle notait également que cette accessibilité est très variable selon les provinces et selon le type de services offerts.

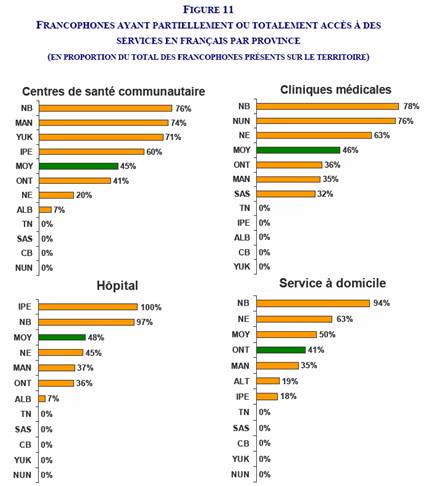

Source : Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, Pour un meilleur accès à des services de santé en français, 2001, p. 26.

Le tableau précédent fait ressortir que, par exemple, près de 25 p. 100 des francophones du Nouveau-Brunswick et du Manitoba affirment n’avoir aucun accès à des services en français à leur centre de santé communautaire, alors que cette proportion est de 59 p. 100 en Ontario, 80 p. 100 en Nouvelle-Écosse et 93 p. 100 en Alberta. Certains services sont tout simplement inexistants dans certaines provinces. L’accessibilité des services de santé était de 3 à 7 fois plus élevée pour les anglophones que pour les francophones d’une même province ou territoire.[45]

Ces données sont importantes puisque c’est sur elles que s’est appuyé le CCCFSM de 2001 pour formuler ses recommandations au ministre de la Santé. Ces recommandations sont à la base du volet Santé du Plan d’action pour les langues officielles et c’est sous l’impulsion de ce comité que fut créée la Société Santé en français.

Lors de sa présentation devant le Comité, M. Jean-Pierre Corbeil a présenté d’autres recherches qui permettaient d’expliquer plus précisément certaines affirmations contenues dans l’étude de la FCFA :

Une étude publiée par Louise Marmen et Sylvain Delisle, de Statistique Canada, en 2003, sur les soins de santé en français à l’extérieur du Québec, faisait état des difficultés rencontrées par les francophones de l’extérieur du Québec en ce qui a trait à l’obtention de services de santé en français, en raison notamment du fait que dans plusieurs provinces, les francophones sont proportionnellement plus nombreux dans les régions rurales, alors que les spécialistes francophones, ou susceptibles de pouvoir offrir des services en français, pratiquent surtout dans les grands centres urbains.[46]

Ce ne serait donc pas tant la variable linguistique qui serait déterminante, mais le fait que les francophones sont davantage concentrés dans des régions rurales, et accèdent donc plus difficilement aux services en général qui sont plus rares en régions.

Les témoignages recueillis ont permis de constater à quel point la situation pouvait varier d’une province à l’autre. Par exemple, à Terre-Neuve-et-Labrador, le faible poids démographique fait que des services de santé en français sont à toutes fins pratiques inexistants, même si des interprètes peuvent être mis à la disposition des patients qui le désirent : « On risque d’être mal compris, s’il y a un service d’interprétation. Il n’est pas simple non plus d’aller voir un médecin et de passer par une autre personne pour expliquer quel est le problème. Quand on est sur une civière, cela ne nous tente pas. »[47]

En Nouvelle-Écosse, les services de santé en français n’ont pas fait l’objet d’un développement structuré. C’est pourquoi il est devenu important d’identifier où se trouvaient les professionnels de la santé capables de servir la population francophone :

À Halifax, il n’y a pas de centre de santé en français. À l’heure actuelle, c’est tout à fait par hasard si on a accès aux services de santé en français à Halifax. C’est pourquoi le répertoire des professionnels est devenu très important pour nous. On commence à situer les professionnels. On trouve un certain nombre de francophones dans un centre, mais c’est un centre anglophone qui fonctionne en français. À Chéticamp, qui est une région très homogène, il y a un système qu’on pourrait officieusement appeler un centre francophone.[48]

La situation est certes meilleure au Nouveau-Brunswick qu’ailleurs, mais les acquis demeurent fragiles, et la solution qui vaut pour la majorité n’est pas nécessairement transférable à la minorité :

Au Nouveau-Brunswick, la loi est claire. Elle prévoit des services de santé pour tous les citoyens, dans la langue de leur choix, n’importe où en province, et c’est ce qu’on veut. Par contre, la réalité est toute autre. Malheureusement, lorsque vient le temps de décider des politiques, on le fait de la même façon pour tout le monde. L’histoire nous a appris que lorsqu’on le fait dans un contexte minoritaire, c’est plus souvent la minorité qui écope que la majorité. C’est donc une question d’outillage, de prise en charge et de renforcement des capacités.[49]

L’universalité formelle de l’accès aux services de santé en français à la grandeur du Nouveau-Brunswick pose également le problème des soins plus spécialisés. À Moncton, de nombreux services spécialisés ne sont disponibles qu’à l’Hôpital de Moncton où les services sont offerts principalement en anglais. Pour ces services, les francophones peuvent difficilement être servis dans leur langue. À l’inverse, à l’Hôpital Georges-Dumont, les services sont offerts principalement en français, mais ils peuvent également être offerts en anglais selon les besoins des patients :

Lorsque vous avez une institution francophone, elle est aussi en mesure de donner des services en anglais. L’inverse n’est pas forcément vrai. On a donc du travail à faire de ce côté pour faire en sorte qu’il y ait des politiques qui soient plus larges afin de permettre l’accessibilité aux francophones à des services spécialisés qu’ils ne pourraient pas obtenir, par exemple, à l’Hôpital Georges-Dumont de Moncton.[50]

Dans l’Est ontarien, où la concentration des francophones peut être importante, jusqu’à 70 p. 100 dans les comtés de Prescott et Russell notamment, le jugement dans la cause de l’Hôpital Montfort a donné un élan de dynamisme important à l’intégration des services en français : « Le système de santé de l’Est ontarien regroupe 20 hôpitaux, 66 organismes de services communautaires de soutien, 26 organismes communautaires de santé mentale et 8 centres de santé communautaires […] De ce nombre, 66 agences sont dites désignées ou identifiées, c’est-à-dire qu’elles sont tenues par la province d’offrir des services de santé en français. »[51] Cinq de ces agences sont des établissements d’enseignement postsecondaire qui offrent des services en français.

À l’opposé, en Saskatchewan, il n’y a pas de quartier francophone qui justifierait par exemple la création d’un centre de santé communautaire dont les services seraient diversifiés. Cela a donné lieu à certains témoignages troublants :

Lors d’une visite en région, une dame est venue me voir. Elle m’a expliqué comment fonctionnait la carte préparée par l’infirmière qui s’occupe d’elle parce qu’elle ne parle que le français. Elle était enceinte de huit mois, ne parlait pas un mot d’anglais et vivait en milieu rural. La dame se promenait avec sa carte, au cas où elle devrait appeler le 911 et aurait besoin de savoir quoi dire au téléphone, parce que les services d’urgence ne sont pas bilingues. Cela vous donne une idée de l’ampleur du problème. Dans certaines régions et à certains endroits, ce problème demeure omniprésent.[52]

Dans le sud de l’Ontario, c’est la dispersion des francophones, ainsi que leur faible poids démographique qui rendent difficile la coordination administrative entre les communautés et les autorités régionales en santé : « Le Réseau franco-santé du sud de l’Ontario couvre un territoire gigantesque. Cela rend les choses très compliquées lorsqu’on veut élaborer des priorités au palier local, parce que les décisions vont bientôt être prises, en Ontario, par ce qu’on appelle les RLISS, les Réseaux locaux d’intégration des services de santé, qui sont des tables de décision régionales. »[53]

Dans le nord de l’Ontario, la situation est très variable selon les régions :

Par exemple, du côté ouest, la Ville de Sault Ste. Marie s’est déclarée unilingue anglophone. Il y a donc très peu d’ouvertures. En fait, les services de santé en français sont pratiquement inexistants. Or, comme les francophones là-bas forment une population vieillissante, il y a d’importants impacts négatifs sur cette population.

À l’extrême est, par exemple dans la région de North Bay, il y a un peu plus de services en français. Par contre, vu le pourcentage de la population francophone, près de 25 p. 100, les services de santé en français sont pratiquement inexistants.

Au centre, Sudbury offre des services de santé en français. Malheureusement, les services de santé en français n’y sont pas toujours offerts sur une base constante […][54]

Au Manitoba, malgré l’enracinement historique profond des francophones, ce n’est que tout récemment que les services en français ont commencé à devenir des acquis :

Je ne vais pas remonter à 1871 et vous parler du fait que l’Hôpital Saint-Boniface a été le premier à voir le jour à l’ouest de l’Ontario. Ce n’est qu’en 1989-1990 qu’il a obtenu officiellement le mandat d’offrir des services en français à la population de Saint-Boniface et Saint-Vital.

C’est en 1999, quand l’Office régional de la santé a été créé, que l’hôpital a obtenu le mandat officiel d’assurer l’offre active de services en français auprès des francophones de Winnipeg, particulièrement ceux de Saint-Boniface et Saint-Vital.[55]

Depuis, les réseaux communautaires ont mis en place de nombreuses initiatives dont nous aurons l’occasion de reparler plus loin.

En Alberta, l’absence de concentrations démographiques importantes rend la coordination d’une offre de services en français très complexe :

Le ministère de la Santé a délégué beaucoup de responsabilités à des autorités régionales de la santé. La province est un échiquier géographique, et nos communautés francophones se répartissent entre toutes ces autorités régionales de la santé. Il nous faut donc rencontrer chacune des autorités régionales de la santé de la province, puisque c’est avec elles que nous devons travailler.

Notre équipe est constituée d’une seule personne, et il y a beaucoup de gens à rencontrer. Évidemment, le fait de répéter le même message neuf fois à des gens qui nous connaissent moins bien est très difficile.[56]

En Colombie-Britannique, il semble que ce soit le dynamisme du réseau communautaire de santé qui a convaincu la province du bien-fondé de ses initiatives auprès de la population francophone :

Dès le départ, nous avons réussi à mobiliser toutes les composantes du système de santé pour développer des programmes, en commençant par la réalisation du BC Health Guide, ou Guide-santé-Colombie-Britannique, en français. Le ministère provincial de la Santé a agi comme principal partenaire de RésoSanté pour ce projet, puisqu’il s’agit d’un programme ministériel.

Jusqu’à maintenant, nous avons réussi à distribuer plus de 13 000 copies du manuel à la population, et plus de 150 fiches santé ont été traduites. Nous avons présidé une vingtaine d’ateliers de sensibilisation pour rejoindre la communauté francophone et les professionnels de la santé qui vont prodiguer des services de santé en français.[57]

2.1.3. État de santé et services pour les anglophones du Québec

Pour les anglophones du Québec, malgré des difficultés liées au contexte minoritaire, la situation pourrait sembler enviable :

Au Québec, une nouvelle modification a été apportée à la loi sur les soins de santé. Des mesures ont été prévues pour créer des comités dans chacune des régies régionales, afin d’assurer des soins de santé. Chaque régie doit développer un plan pour assurer des soins de santé en anglais.[58]

Cette réalité masque toutefois les difficultés rencontrées par les anglophones qui vivent à l’extérieur de Montréal :

Le phénomène que vivent les anglophones au Québec est différent de celui que vivent les Acadiens et les francophones hors Québec. Les anglophones, quand ils sont dans un grand centre urbain, par exemple Montréal, arrivent à obtenir assez facilement des services dans leur langue. Quand ils vivent dans des régions éloignées, leur situation est très semblable à celle des francophones.

Il y a eu un sondage CROP récemment qui démontre qu’il y a seulement 48 p. 100 des anglophones au Québec qui peuvent obtenir les services dont ils ont besoin, les soins primaires, dans leur langue maternelle. Donc, il y a toujours un grand manque au Québec, malgré ce qu’on pourrait penser.[59]

Cette affirmation est toutefois nuancée par M. Jean-Pierre Corbeil, de Statistique Canada. Il se pourrait que les anglophones du Québec aient moins recours aux services publics institutionnels de la majorité, mais profitent plus que les francophones à l’extérieur du Québec de la présence de réseaux communautaires offrant des services de santé en anglais :

On a remarqué, lors d’études passées, que chez les anglophones du Québec, on utilise plus les réseaux familiaux et les réseaux autour des individus que chez les francophones à l’extérieur du Québec. Ces réalités sont tout de même assez différentes.

En ce qui a trait aux craintes ou à l’anxiété associée au fait de pouvoir recevoir des services dans sa langue, on n’a pas d’enquête comme telle pour les anglophones du Québec, mais on peut supposer que si c’est intimement lié à la disponibilité des services dans sa langue, les difficultés sont moindres au Québec qu’à l’extérieur du Québec.[60]

Il y a donc des rapprochements à faire entre la situation des anglophones au Québec à l’extérieur de Montréal, et celle des francophones à l’extérieur du Québec, mais il ne faut pas en généraliser la portée, tant que des données plus probantes n’auront pas été recueillies.

La diversité des problématiques rencontrées à la grandeur du pays montre qu’une approche uniforme risquerait de ne pas correspondre aux réalités spécifiques que vivent les communautés de langue officielle en situation minoritaire. En ce sens, et comme il en sera fait état à de nombreuses reprises tout au long de ce rapport, l’approche à privilégier est celle d’une approche par province ou territoire qui permet d’intégrer à titre de partenaires à part entière le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et/ou les autorités régionales compétentes désignées, ainsi que bien sûr les réseaux communautaires.

Les témoignages recueillis sur l’accessibilité des services sont certes fiables, mais ils ne constituent pas une base scientifique qui permettrait de documenter adéquatement les particularités de chacune des problématiques rencontrées par les communautés de chaque province. Le Comité aurait pu émettre une recommandation visant le soutien à la recherche sur l’accessibilité des services, mais il semble qu’une grande partie de ces lacunes sera bientôt corrigée par les résultats d’une étude de grande envergure menée par Statistique Canada, l’Enquête postcensitaire sur la vitalité des minorités de langue officielle, et dont les premiers résultats seront diffusés en octobre 2007. Cette enquête est le fruit d’un partenariat entre Statistique Canada et huit agences et ministères du gouvernement fédéral. Le programme est impressionnant :

C’est la première fois qu’une enquête d’une telle envergure est menée qui porte exclusivement sur les minorités de langue officielle. Elle a été faite auprès de 50 000 personnes et comprend 17 modules portant sur des thèmes tels l’éducation, la petite enfance, le parcours linguistique de l’enfance à la vie adulte, l’accès aux soins de santé dans la langue de la minorité, les activités culturelles, les pratiques linguistiques au

travail, l’appartenance identitaire et la vitalité subjective, pour ne nommer que ceux-là. La taille de l’échantillon devrait permettre d’obtenir des estimations très fiables en ce qui concerne les difficultés d’accès aux services de santé et l’offre de services en français aux francophones. [61]

2.2. LE VOLET « SANTÉ » DU PLAN D’ACTION POUR LES LANGUES OFFICIELLES

2.2.1. Présentation du volet « Santé »

Une grande partie des initiatives en santé comprises dans le Plan d’action découlent des recommandations formulées en 2001 par le Comité consultatif des communautés francophones en situation minoritaire (CCCFSM). M. Hubert Gauthier, actuel président de la Société Santé en français, était alors co-président de ce Comité consultatif. Le CCCFSM a recommandé au gouvernement du Canada d’adopter une stratégie globale comprenant cinq éléments : le réseautage, la formation de la main-d’œuvre, les lieux d’accueil, la technologie et l’information stratégique, et finalement la recherche et la sensibilisation. Les deux derniers éléments, jugés moins prioritaires, avaient été abandonnés lors de l’élaboration du Plan d’action.

Le Plan d’action prévoyait des investissements totaux de 751,3 millions de dollars sur cinq ans, dont 119 millions de dollars consacrés à la santé dans le cadre des mesures visant le développement des communautés. Le montant était ainsi réparti :

§ 14 millions de dollars pour le réseautage. Du côté francophone, un investissement de 9,3 millions de dollars a permis la mise sur pied de 17 réseaux régionaux réunissant des professionnels de la santé, des gestionnaires d’établissement, des élus locaux, des enseignants et des représentants des collectivités. Ce réseau, structuré selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé, est coordonné par la Société santé en français qui assure la représentation des cinq groupes de partenaires. L’assemblée annuelle des membres est constituée de cinq représentants de chacun des 17 réseaux provinciaux ou territoriaux membres de la Société, soit un(e) représentant(e) pour chaque catégorie de partenaires. Du côté anglophone, c’est le Réseau communautaire de santé et de services sociaux, Community Health and Social Services Network, qui est chargé du développement des réseaux. Bénéficiant d’un investissement fédéral de 4,7 millions de dollars, il a coordonné la mise sur pied d’un réseau provincial formé de 65 organismes, et de neuf réseaux locaux et régionaux qui créent des partenariats avec les administrations de planification régionales, les fournisseurs de services de santé, les milieux de recherche et les organismes subventionnaires, et les communautés.

§ 30 millions de dollars pour le Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires (Entente Santé 2000). Les soins primaires désignent les services de base, ou parfois les services de proximité qui devraient être accessibles partout. Cela comprend, entre autres, la prévention, le dépistage, les examens, l’information, le traitement et les soins de longue durée. L’investissement de Santé Canada constituait une bonification substantielle d’une entente fédérale-provinciale conclue en 2000 et qui prenait fin en 2006. Du côté francophone, le rapport de mi-parcours du Plan d’action pour les langues officielles fait état de 67 projets qui ont été financés par Santé Canada et dont la coordination fut confiée à la Société Santé en français dans le cadre du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires. Des 30 millions de dollars consacrés à cette initiative, 20 millions de dollars étaient destinés aux francophones à l’extérieur du Québec, et 10 millions de dollars pour le réseau anglophone au Québec, gérés par le Réseau communautaire de santé et de services sociaux. Du côté anglophone, le Réseau a approuvé une trentaine de projets dans 13 des 16 régions du Québec. L’une des composantes importantes de ce sous-volet est l’initiative « Préparer le terrain » qui est prise en charge par chacun des 17 réseaux coordonnés par la Société Santé en français. Son but est d’appuyer l’élaboration de plans qui comprendront un bilan de la situation dans les différentes communautés de chaque province ou territoire, l’inventaire des besoins prioritaires, et des stratégies pour mettre en place des soins en français adaptés aux circonstances. Il s’agit en quelque sorte d’un plan de travail servant à orienter les investissements subséquents dans le développement des soins primaires.

§ 75 millions de dollars pour la formation, le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre. La plus grande part du financement lié à la seconde priorité du volet « Santé », c’est-à-dire 63 des 75 millions sur 5 ans pour la formation, le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre sont liés aux activités du Consortium national de formation en santé (CNFS). Dans le cadre du Plan d’action, le CNFS s’est engagé à former 1000 nouveaux professionnels francophones de la santé en situation minoritaire d’ici 2008. Il ne s’agit cependant pas seulement de former des professionnels de la santé, mais si possible d’assurer leur retour dans leur communauté d’origine, une fois leurs études terminées, et de favoriser l’accès à la formation par la formation à distance, les partenariats, ou les collaborations entre institutions. Pour les anglophones, une somme de 12 millions de dollars sert à renforcer la capacité des ressources humaines, à desservir les personnes d’expression anglaise et à offrir, grâce à la technologie, des services aux communautés d’expression anglaise isolées. Ces initiatives sont coordonnées par l’Université McGill.

2.2.2. Résultats du volet “Santé”

2.2.2.1. Une saine collaboration fédérale-provinciale-communautaire

Dans son Rapport annuel 2005-2006, la Commissaire aux langues officielles note que c’est sous le volet du « Développement des communautés » que l’on peut noter les progrès les plus significatifs depuis la mise en œuvre du Plan d’action pour les langues officielles de 2003.[62] De plus, parmi tous les secteurs se rattachant au développement des communautés, c’est, selon Dyane Adam, dans celui de la santé que se sont concrétisées les avancées les plus remarquables. Elle crédite d’ailleurs la Société Santé en français pour la mise en place de programmes de formation en français des professionnels de la santé, le développement de réseaux de santé régionaux regroupant les professionnels, les établissements, les autorités gouvernementales et les organismes communautaires.

Dans l’optique du soutien à la vitalité des communautés de langue officielle, la réussite la plus structurante et dont les effets seront les plus durables et multiplicateurs est certes la création des réseaux eux-mêmes. En trois ans, ces réseaux sont devenus des interlocuteurs d’une valeur inestimable lorsque les gouvernements provinciaux doivent planifier l’offre de services aux communautés de langue officielle en situation minoritaire :

Sans le réseautage, il ne se serait rien passé. Le secteur de la santé est un secteur assez pointu, assez spécifique. S’il n’y avait pas eu les réseaux comme catalyseur, comme pierre angulaire, comme table autour de laquelle peuvent se rassembler les forces vives du domaine de la santé en français en Ontario, il ne se serait rien passé. On aurait des services qui manquent d’air et d’oxygène, on aurait des professionnels de la santé qui n’auraient rien dans leur environnement pour leur rappeler qu’ils sont francophones, qu’ils doivent être fiers de l’être et fiers d’offrir des services en français, que c’est une grande valeur ajoutée.[63]

L’un des effets les plus importants, bien que difficilement mesurables, de la mise en place de ces réseaux et des projets qui en ont découlé est l’amélioration notable des relations entre les communautés de langue officielle en situation minoritaire et les gouvernements provinciaux. Cela s’est concrétisé, par exemple, par la décision récente du gouvernement du Manitoba de désigner le Conseil Communautés en Santé comme porte-parole officiel des francophones en matière de santé et de services sociaux au Manitoba.[64]

Les résultats sont aussi remarquables en Ontario :

Deux ans plus tard, le chemin que nous avons parcouru est énorme. Ce parcours va contribuer à l’histoire des services de santé en français. En effet, la réforme du système de santé comprend désormais la Loi sur l’intégration du système de santé. Les quatre réseaux de l’Ontario ont finalement réussi à faire en sorte qu’il y ait une entité de planification francophone. Nous en sommes encore à l’étape des discussions, mais il reste que les quatre réseaux de l’Ontario vont vraisemblablement devenir les entités de planification reconnues par le ministère de la Santé. Ils travailleront en collaboration avec les autorités régionales chargées de la planification du financement. (…) Il s’agit d’une grande avancée pour les services de santé en français. Elle aurait été impossible sans l’existence des réseaux. C’est une grande réussite.[65]

À l’Île-du-Prince-Édouard, c’est un délégué du ministre des affaires acadiennes et francophones de la province qui est venu décrire la force de ces réseaux :

Le travail qui se fait au regard de la Société Santé en français se fait vraiment de concert avec le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard. Ce gouvernement a adopté une Loi sur les services en français en 2000. Nous travaillons maintenant à la mise en œuvre de cette loi pour nous assurer d’un service de qualité comparable dans l’ensemble des champs d’action du gouvernement. L’appui de la Société Santé en français et les divers volets du financement existants permettent au gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard d’y arriver plus rapidement.[66]

À l’autre bout du pays, la collaboration a été tout aussi fructueuse :

Dès le départ, nous avons réussi à mobiliser toutes les composantes du système de santé pour développer des programmes, en commençant par la réalisation du BC Health Guide, ou Guide-santé-Colombie-Britannique, en français […] Notre plus grande réussite est sans doute liée au fait qu’à la suite de ce projet, le ministère a complètement pris en charge la diffusion continue des éléments francophones de son programme, tout en demandant à RésoSanté de maintenir un rôle consultatif. [67]

En Nouvelle-Écosse, le partenariat avec le gouvernement provincial en santé est également considéré comme l’une des retombées les plus positives du Plan d’action :

Nous avons une excellente collaboration avec le ministère de la Santé. Je pense pouvoir dire que c’est plus qu’une collaboration. Le réseau connaît un grand succès parce qu’il inclut d’office le ministère de la Santé. Lorsque les membres du réseau ont des discussions, le ministère est déjà à la table. Il est représenté par la coordonnatrice des services en français, qui est là depuis 2004.

Le réseau n’existe donc pas sans le ministère. Le ministère peut bien exister sans le réseau, mais ce dernier n’existe pas sans le ministère. Le ministère est là dès le départ. C’est une relation privilégiée. Je n’ai jamais vu une relation semblable dans quelque autre dossier.[68]

Cette nécessité d’une saine collaboration avec les provinces avait été établie dès la mise sur pied de la Société Santé en français :

Les objectifs étaient clairement identifiés au point de départ : les projets devaient améliorer l’accessibilité, être durables et ne pas être des feux de paille, et il fallait l’approbation provinciale. Celle-ci était un critère important pour l’approbation, parce qu’Ottawa nous disait qu’il n’interviendrait pas dans un champ de compétence provinciale. Il fallait donc l’appui de la province. Tous les projets que vous voyez là, sans exception, ont reçu l’appui du provincial. [69]

La représentation du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux dans chacun des réseaux facilite aussi grandement l’exercice de vérification et d’imputabilité quant aux résultats des investissements faits par Santé Canada.[70]

Le même son de cloche se retrouve chez les initiateurs des réseaux dans les communautés anglophones du Québec :

Une chose est essentielle pour nous. Il s’agit du partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, tout investissement ici, au Québec, dans le domaine de la santé, doit s’inscrire dans les programmes, les plans, les réorganisations, les réformes, les lois du Québec. Et l’actuelle bonne entente avec nos collègues ici, au Québec, voilà la formule de notre réussite.[71]

Dans la section qui suit, nous examinerons les retombées concrètes du volet « Santé » du Plan d’action pour les langues officielles, d’abord en ce qui touche l’accessibilité des soins de santé primaires, et ensuite en ce qui touche la capacité de former et de retenir des ressources professionnelles dans des milieux minoritaires.

2.2.2.2. Soins de santé primaires

Les initiatives en soins de santé primaires sont la concrétisation de la force des réseaux. Elles sont la démonstration que les réseaux communautaires sont une fois de plus la meilleure manière d’identifier les besoins prioritaires ainsi que les meilleures manières de les combler. Les 30 millions de dollars investis dans le développement initial de ces projets a permis aux communautés de recueillir un financement au moins quatre fois plus important auprès des gouvernements provinciaux ainsi que des partenaires locaux. Le Comité est d’avis que cet effet de levier des investissements du gouvernement fédéral correspond admirablement à son rôle de moteur du développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

M. Hubert Gauthier, président de la Société Santé en français, a informé les membres du Comité des progrès encourageants qui sont notés dans l’accès aux services de santé primaires, trois ans seulement après la mise sur pied des réseaux : « Sans vous donner une primeur sur les résultats, nous sommes sur la bonne voie. Les structures que nous avons mises en place sont bonnes, et nous commençons à voir une amélioration d’environ 5 p. 100 par rapport aux 55 p. 100 qui étaient privés de services. »[72]

Cela est d’autant plus remarquable que, du côté francophone, la réalisation des 67 projets retenus par les réseaux dans le cadre du Fonds d’adaptation pour les soins de santé primaires a été freinée par la lenteur avec laquelle Santé Canada a acheminé les fonds nécessaires à la mise en branle de plusieurs projets. Cela s’est traduit par une perte d’environ 3 millions de dollars au cours de l’exercice financier 2004-2005, soit 10 p. 100 de l’enveloppe globale sur 5 ans sur laquelle pouvaient compter la Société Santé en français et les réseaux.

Chez les anglophones du Québec, les résultats ont également été très concrets : « Dans la situation actuelle, nous pouvons témoigner de la capacité du Plan d’action pour les langues officielles à réaliser des changements mesurables et durables. Nous avons noté ses effets sur notre communauté dans le domaine des services de santé et sociaux. »[73]

Dans chaque province et territoire, des initiatives ont permis une amélioration significative de l’offre de services en comparaison de ce qui existait avant la mise sur pied des réseaux. Afin d’être bien reçus par la communauté, les projets doivent émaner de la communauté elle-même. Le processus décisionnel mis en place par la Société Santé en français vise à garantir l’enracinement communautaire durable des initiatives mises de l’avant :

Le projet commence donc dans la communauté, puis arrive au niveau provincial. Il y a alors un débat entre eux. Autour de la table, on retrouve des professionnels, des régies régionales, le gouvernement provincial, les institutions d’enseignement, tout ce beau monde. J’ai moi-même participé à cela quand j’étais au Manitoba, et les débats étaient bons. Tel projet est-il plus important que tel autre? Pourquoi? Il l’est pour telle et telle raison. Vous pouvez vous imaginer le genre de débat que cela donne, car il n’y a jamais assez d’argent pour tout financer. Une fois que c’est fait, le projet est présenté au niveau national, où un comité d’analyse le revoit une dernière fois avec Santé Canada. Lorsqu’il est approuvé, des contrats de contribution sont signés avec Santé Canada pour la livraison du service. C’est ainsi que cela fonctionne. Le travail à la base est excessivement important.[74]

Dans certaines provinces, comme la Saskatchewan, il fallait pratiquement partir de zéro :

Au départ, notre réseau avait identifié peu de services de santé en français offerts aux Fransaskois et peu de cohésion entre les services de santé offerts par les divers pourvoyeurs. En trois ans, nous avons parcouru beaucoup de chemin.

Tout d’abord, nous avons identifié les professionnels de la santé qui pouvaient offrir des services en français. Notre recherche a été fructueuse, puisque notre répertoire compte maintenant près de 150 noms. Après vérification, je peux dire qu’il y en a maintenant 180.[75]

Dans le sud de l’Ontario, comme dans plusieurs autres régions, ce sont les centres de santé communautaire qui sont l’avenue à privilégier :

Les centres de santé communautaire sont vraiment une réponse aux besoins des francophones […] De plus, il est toujours question, pour nos partenaires anglophones, de réaliser que si les francophones étaient servis dans leur langue, on désengagerait le système anglophone […] De plus, nous pouvons offrir une garantie de services bilingues à 100 p. 100, c’est-à-dire que les anglophones pourraient être servis en anglais, et les francophones, en français.[76]

Les représentants de la Colombie-Britannique ne cachaient pas leur enthousiasme suite à l’ouverture récente d’un tel centre de santé communautaire :

Nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture d’une clinique, le centre de santé communautaire Pender dans le quartier est du centre-ville de Vancouver, qui va offrir sous peu des services dédiés en français, où les francophones vont pouvoir prendre des rendez-vous avec des médecins et d’autres professionnels de la santé qui leur prodigueront des soins en français.[77]

Certaines régions vivent cependant des frustrations qui semblent perdurer. C’est le cas de certaines localités dans le Nord de l’Ontario :

À Timmins, cela fait 15 ans qu’on travaille pour avoir notre centre de santé communautaire francophone […] Un réseau existe, mais quel effet concret a-t-il sur le citoyen qui vit à Timmins, qui est obligé de recevoir une partie des services de santé en anglais parce qu’il n’y a pas de centre de santé communautaire francophone? Dans le secteur de la santé, le Plan d’action n’a pas eu d’impact concret.[78]

Du côté des anglophones du Québec, les résultats sont également probants. Grâce aux 10 millions de dollars investis dans le cadre du Fonds d’adaptation des soins de santé primaires, 37 établissements publics ont amélioré leur capacité de servir les personnes d’expression anglaise dans leur langue :

Ces projets se sont réalisés sur une période de 15 mois, qui s’est terminée en mars 2006. Sept projets consistaient à coordonner les tentatives d’améliorer le taux d’utilisation d’Info-Santé, une ligne téléphonique d’information sur la santé pour les personnes d’expression anglaise. Un nouveau système téléphonique centralisé, qui a été créé grâce à l’investissement, a été mis en place dans quatre régions. Il garantira la disponibilité de ces services téléphoniques dans l’ensemble du Québec, grâce à une vaste formation linguistique et à la traduction des protocoles de soins infirmiers et des guides d’intervention sociale.[79]

En plus de faire la promotion de la ligne Info-Santé, le Community Health and Social Services Network, en partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, a pu, entre autres, contribuer à l’adaptation des programmes des centres locaux de services communautaires (CLSC) aux besoins de communautés anglophones dispersées ou isolées, et contribuer à créer un milieu adapté aux résidants anglophones de certains centres de soins de longue durée.

Évidemment, tout n’est pas parfait, et il existe des régions qui n’ont pas pu bénéficier autant que d’autres des retombées des investissements du gouvernement fédéral. Ceci dit, le tableau d’ensemble apparaît nettement positif.

2.2.2.2.1. L’effet de levier du financement fédéral

La force mobilisatrice des réseaux a été évoquée à plusieurs reprises par les témoins, et elle a acquis une grande valeur symbolique dans la réalisation d’un projet au Manitoba qui illustre peut-être mieux que tout autre la nécessité de l’engagement du gouvernement fédéral.

À Notre-Dame-de-Lourdes, une municipalité à majorité francophone au sud de Winnipeg, un centre de santé communautaire est en phase de construction :

Avec un octroi de 30 000 $, nous avons étudié les besoins de la communauté en nous basant sur les 12 déterminants de la santé. Ensuite, nous avons conçu un centre de santé primaire. En plus des 30 000 $ octroyés, la communauté a amassé 1,5 million de dollars pour concrétiser ce projet. Compte tenu de cela, le gouvernement du Manitoba est devenu partenaire et a ajouté 500 000 $. Je ne nomme pas tous les partenaires, car il y en a environ une trentaine. Aujourd’hui, la construction est en cours […] Je parle d’un centre francophone, mais c’est vraiment un centre bilingue, parce qu’au Manitoba, il est certain que c’est bilingue. J’appelle cela une valeur ajoutée. Nous offrons des services en français, mais nous pouvons certainement offrir également des services en anglais. [80]

Ce projet entraîne également des bénéfices non anticipés. Par exemple, le centre de santé de Notre-Dame-de-Lourdes deviendra un centre de formation pour les professionnels de la santé. De plus, le succès de cette initiative a attiré l’attention d’Inforoute Santé du Canada et de Télésanté Manitoba qui l’ont intégrée à un projet pilote sur l’utilisation des nouvelles technologies qui permettront d’intégrer le centre au réseau des autres centres de santé communautaire. La construction de ce centre fait également partie d’un plus grand projet qui inclut la mise sur pied de centres satellites dans les communautés de Saint-Claude et de Saint-Jean-Baptiste, ainsi que la mise sur pied d’une équipe multidisciplinaire ambulante qui desservira les trois localités.[81] L’investissement initial du gouvernement fédéral a été de 30 000 $!

En plus des retombées directes liées à la construction du centre, cela permet également d’illustrer la valeur de ce que l’on pourrait appeler le « modèle manitobain ». Il consiste en fait à intégrer trois modèles de livraison des services :

Il y a d’abord des centres de santé communautaire comme à Notre-Dame-de-Lourdes […] Ensuite, il y a le programme Télésanté. Nous sommes en train d’installer de l’équipement pour raccorder les communautés francophones au réseau télésanté pour la première fois. C’est du jamais vu chez nous. On allait raccorder des petits villages anglophones près de chez nous, mais on ne rejoignait pas les francophones.

Avec un peu d’argent des projets du FASSP, le Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires, on pourra raccorder huit communautés francophones en un an.

Le troisième modèle est celui des équipes ambulantes […] Ces équipes sont composées de quatre ou cinq professionnels de la santé qui voyagent d’un village à l’autre pour desservir les communautés dans les régions rurales.[82]

Ce modèle apparaît d’une grande souplesse et serait possiblement susceptible d’être repris tant par les autres communautés de langue officielle en situation minoritaire que par un grand nombre de communautés rurales en situation majoritaire. Il faut toutefois rappeler que la communauté francophone du Manitoba jouit d’une densité démographique que l’on ne retrouve pas à l’extérieur du Nouveau-Brunswick et de la région de Montréal.

2.2.2.2.2. L’offre active de services

D’autres initiatives, aussi simples qu’efficaces, ont été mises en place à la grandeur du pays. On note par exemple des changements immédiats dès que des mesures très simples et peu coûteuses dites « d’offre active » sont mises en place :

Les francophones, lorsqu’ils viennent dans un grand hôpital qui est principalement anglophone, ne se battront pas pour obtenir des services en français, parce qu’ils craignent de recevoir des services de deuxième catégorie, si je puis dire, ou de se faire dire « faites la queue et nous allons vous trouver quelqu’un ». Il y a assez longtemps qu’ils font la queue et cela ne les intéresse pas. Donc ils feront un compromis et opteront pour des services en anglais, même si la moitié du temps, certains éléments leur échapperont.

Par conséquent, nous avons créé ce que nous appelons la marque nationale de service pour déterminer là où les services sont disponibles. C’est une démarche plus proactive. Le personnel porte l’insigne qui indique qu’il s’agit d’une personne bilingue […] Nous avons créé cette marque nationale de service afin que les professionnels puissent être identifiés et que les citoyens sachent où le service en français est disponible.[83]

Cette offre active peut jouer un rôle important sur la perception des gens face à la disponibilité des services :

Si vous composez un numéro sans frais 1-800 et qu’on vous dit d’appuyer sur le 2 pour avoir des services en français, il est clair qu’il est possible d’obtenir des services en français. Par contre, si vous appelez quelque part et qu’on vous répond en anglais, alors la question ne se pose probablement même pas. […] L’offre active de services dans une langue est certainement un élément qui joue sur la perception qu’ont les gens quant à la possibilité d’avoir des services dans leur langue.[84]

La personne qui a répondu était peut-être bilingue, mais l’absence d’offre active donnera la perception que le service n’est pas disponible. À l’inverse, les institutions pourront avoir la perception que leurs services sont sous-utilisés, tout simplement parce que les clients n’en connaissent pas la disponibilité.

Cette réalité se retrouve de manière tout à fait comparable chez les anglophones du Québec :

Les personnes même bilingues hésitent [à parler anglais] par timidité […] Elles ne veulent pas imposer une contrainte supplémentaire à un système déjà débordé ou elles craignent que si elles demandent à être servies en anglais, elles risquent de tarder à recevoir ces services.

Les anglophones sont moins susceptibles de s’adresser à un établissement public pour obtenir un service afin de régler leurs problèmes. Ils restent dans leurs collectivités et souvent lorsqu’ils font appel au système public, c’est qu’ils sont alors en situation de crise. Mais il ne fait aucun doute que c’est un facteur, même pour les anglophones bilingues. Ils sont intimidés par l’environnement d’un établissement public pour lequel ils n’éprouvent pas d’affinité sur le plan linguistique ou culturel.[85]

2.2.2.2.3. Assurer la continuité des projets

L’une des inquiétudes majeures exprimées par les réseaux est liée au fait que le Fonds d’adaptation pour les soins de santé primaires, qui finance les initiatives liées aux langues officielles en même temps que de nombreux autres projets à la grandeur du pays, se terminait en 2006. Autrement dit, alors que les autres initiatives du Plan d’action s’échelonnaient de 2003 à 2008, celles liées aux soins de santé primaires se terminaient deux ans plus tôt. Déjà à la fin de 2005, le Rapport de mi-parcours avait identifié les risques liés au fait que

la partie du Fonds pour l’adaptation des soins primaires qui porte sur les langues officielles prendra fin en 2006 et cela risque de perturber l’organisation des services et de réduire les débouchés sur lesquels s’appuient le réseautage et la formation professionnelle. Le projet Préparer le terrain a reçu l’aval de tous les partenaires et ses résultats prévus pour l’an prochain guideront la suite du Plan d’action.[86]

Sans manifestation claire des intentions du gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux hésiteront à prendre la charge entière des projets élaborés en partenariat. Dans l’est de l’Ontario, les initiatives élaborées dans le cadre de « Préparer le terrain » sont déjà en pourparlers avec les autorités régionales de santé :

Le réseau a procédé à l’élaboration du Plan régional pour les services de santé en français 2005-2006, une responsabilité confiée par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. C’est dans ce contexte que le projet Préparer le terrain […] a été mené par le réseau et intégré au plan régional.

Cet exercice important a engendré une liste de recommandations et de priorités pour les services de santé en français, qui ont été présentées au réseau local d’intégration des services de santé de la région de Champlain à l’automne 2006. Ce sont : les ressources humaines, l’organisation des services, les soins primaires, la responsabilisation au sein du système et l’appui aux agences de santé dans l’offre des services en français.[87]

Les témoins qui nous ont fait part de ces inquiétudes nous ont précisé que leur objectif n’était pas d’inciter le gouvernement fédéral à se substituer aux autorités provinciales, mais tout simplement de s’assurer que les provinces s’acquittent efficacement de leurs responsabilités constitutionnelles dans le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Ça serait dommage d’avoir élaboré de beaux projets dans le cadre de « Préparer le terrain » et de ne pas être en mesure de les réaliser, faute d’appuis du gouvernement fédéral qui, dans ce domaine comme dans d’autres, peut agir comme effet de levier afin de rappeler aux gouvernements provinciaux le rôle qu’ils ont à jouer dans le développement des communautés de langue officielle.[88]

Afin d’assurer à court terme une continuité dans les projets élaborés et mis en œuvre dans le cadre du financement lié au Fonds d’adaptation pour les soins de santé primaire, continuité qui était déjà prévue lors du l’intégration de ce volet au Plan d’action pour les langues officielles, le Comité recommande :

Recommandation 2

Que Santé Canada confirme immédiatement son engagement à financer les initiatives prévues au sous-volet « adaptation des soins de santé primaires » du volet « Santé » du Plan d’action pour les langues officielles pour l’exercice financier 2007-2008, pour un montant minimum de 10 millions de dollars.

Étant donné que l’un des objectifs principaux de la mise sur pied des réseaux dans chaque province était de dresser un inventaire des besoins et des projets prioritaires à mettre en œuvre, de manière à anticiper les suites à donner au Plan d’action, que les réseaux ont accompli cet exercice avec un zèle exemplaire, et que l’incapacité à mettre en œuvre ces projets constituerait un désaveu important de la pertinence de soutenir à long terme les efforts de prise en charge des réseaux communautaires, le Comité recommande :

Recommandation 3

Que Santé Canada manifeste dans les plus brefs délais son engagement clair à donner, par le biais de transferts aux provinces et territoires, les moyens aux réseaux regroupés sous la coordination de la Société Santé en français et du Community Health and Social Services Network de mettre en œuvre les initiatives prioritaires identifiées dans les projets « Préparer le terrain », et ce, sous forme d’un financement à long terme bonifié à partir de l’exercice financier 2008-2009.

La pénurie de main-d’œuvre dans le domaine de la santé est importante partout au pays, mais lorsqu’elle se double de la dimension minoritaire, avec des moyens limités et très peu d’institutions à pouvoir offrir une formation comparable à celle offerte en situation majoritaire, on peut parler dans certains cas d’une véritable situation de crise. Dans ce cas-ci, il faut reconnaître que la situation est avantageuse chez les anglophones du Québec qui, malgré les difficultés particulières qu’ils vivent en ce qui touche la rétention de leurs diplômés, ont accès à plusieurs institutions de formation de haut niveau. En comparaison, à part au Nouveau-Brunswick et dans l’est de l’Ontario, les francophones sont très loin de pouvoir bénéficier d’une formation équivalente à celle que peuvent recevoir les anglophones en situation majoritaire.

Dans le cas de la formation, les résultats du Plan d’action ne peuvent pas être ressentis aussi rapidement dans les communautés que pour les autres volets en raison de la durée nécessaire à la formation des professionnels, deux ou trois ans pour des formations techniques, mais jusqu’à huit ans par exemple pour un médecin. Des 75 millions de dollars investis dans la formation et la rétention des professionnels de la santé, 63 millions de dollars sont allés au Consortium national de formation en santé, qui gère les programmes pour les communautés francophones, et 12 millions de dollars sont allés à l’Université McGill qui coordonne les programmes d’apprentissage de la langue seconde pour les professionnels de la santé du Québec. Dans les deux cas, un engagement à long terme de la part du gouvernement fédéral constitue la clé de la réussite.

Cet avantage relatif dont jouissent les anglophones du Québec a été reconnu et accepté par les communautés anglophones elles-mêmes, et s’est traduite par des priorités différentes, axées sur la formation linguistique, qui sont moins coûteuses que le financement de la formation à long terme destiné aux francophones à l’extérieur du Québec.

L’Université McGill travaille avec les 76 organismes de santé au Québec. Les anglophones sont en train d’élaborer des initiatives pour recruter et retenir le personnel de santé anglophone au Québec. Un gros effort est fait au chapitre de l’apprentissage de la langue seconde pour les professionnels. Les anglophones apprennent à maîtriser un peu plus le français, et les francophones apprennent à maîtriser un peu plus l’anglais afin de pouvoir traiter les patients anglophones […] Au Québec, 37 projets anglophones ont été financés. Tous les projets sont conçus de façon à améliorer l’accès, la responsabilisation et l’intégration des services avec ceux des provinces et territoires.[89]

En 2005-2006, 1 400 professionnels d’expression française ont été formés afin de mieux desservir les clients de langue anglaise, et ce dans 81 établissements publics et 15 régions administratives du Québec. Au cours de l’exercice financier 2006-2007, c’est environ 2 000 professionnels francophones de plus qui auront reçu cette formation axée sur les particularités du vocabulaire médical.

Afin de favoriser la rétention des professionnels anglophones à l’extérieur de Montréal, « 22 partenariats-pilotes novateurs ont été mis sur pied dans 14 régions pour créer des stages et accroître le nombre d’étudiants d’expression anglaise en sciences infirmières, en travail social et dans d’autres disciplines de la santé qui reçoivent une formation professionnelle dans les régions.[90]»

Le problème de la rétention des diplômés est important partout au Québec, mais particulièrement en Outaouais :

En Outaouais, le Collège Heritage forme des infirmières qui peuvent pratiquer leur métier en anglais. Or, à peu près 80 p. 100 de ces infirmières quittent la région de l’Outaouais pour aller pratiquer leur métier en Ontario ou ailleurs au Canada. Une des raisons pour lesquelles elles quittent est qu’elles ne se sentent pas suffisamment équipées pour offrir des services dans les deux langues officielles. Donc, dans le cadre du programme qu’on a mis en place avec l’Université McGill, ces étudiantes vont recevoir une formation en langue seconde adaptée au milieu de la santé en français.[91]

Le Comité appuie avec enthousiasme les efforts déployés par l’Université McGill, en partenariat avec le gouvernement du Québec, les institutions publiques et le Réseau communautaire de santé et de services sociaux, et recommande :

Recommandation 4

Que Santé Canada reconduise et bonifie à long terme son financement des programmes de formation linguistique présentement coordonnés par l’Université McGill dans le cadre du sous-volet « formation et rétention de la main-d’œuvre » du volet « santé » du Plan d’action pour les langues officielles, et ce à partir de l’exercice financier 2008-2009.

2.2.2.3.2. Consortium national de formation en santé (CNFS)

Le CNFS regroupe dix établissements d’enseignement universitaire et collégial répartis dans l’ensemble du Canada et offrant des programmes d’études en français dans différentes disciplines de la santé. Les dix membres sont :

§ L’Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse);

§ L’Université de Moncton;

§ Le Programme de formation médicale francophone du Nouveau‑Brunswick — affilié à l’Université de Sherbrooke;

§ Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick - Campbellton;

§ Le Collège universitaire de Saint-Boniface;

§ Le Campus Saint-Jean (Edmonton);

§ L’Université Laurentienne (Sudbury);

§ Le Collège Boréal (Sudbury);

§ La Cité collégiale (Ottawa).

Ces dix institutions se répartissent une enveloppe globale de 63 millions de dollars dans le cadre du volet « Formation et rétention de la main-d’œuvre » du Plan d’action pour les langues officielles. L’objectif du CNFS consiste à accroître la présence et l’apport de professionnels de la santé et de chercheurs francophones pour mieux répondre aux besoins des communautés francophones en situation minoritaire.

Avant de signer les ententes bipartites avec Santé Canada, chaque institution devait d’abord identifier le nombre d’inscriptions supplémentaires qu’elle se croyait en mesure de recueillir grâce aux investissements du gouvernement fédéral. Le CNFS devait également identifier des milieux de stages permettant aux diplômés de retourner dans les communautés en situation minoritaire.

Par exemple, la Cité collégiale a signé une entente avec Santé Canada d’une valeur de 4,3 millions de dollars sur cinq ans, en retour de quoi elle s’est engagée à un nombre déterminé d’inscriptions supplémentaires, de diplômés et de stages sur une période de cinq ans.[92] Ces stages sont l’élément clé de la rétention des professionnels :

Nous nous sommes rendu compte que lorsqu’un étudiant fait son stage dans un hôpital local, dans 75 p. 100 des cas, l’hôpital l’embauche ensuite. L’étudiant retourne donc dans son milieu d’origine. L’importance de ces nouveaux milieux de stages cliniques est majeure, en ce qui a trait à la rétention en région.[93]

À bien des égards, les résultats sont spectaculaires et dépassent de loin les attentes initiales :

Le projet a généré 1 428 nouvelles inscriptions, soit 33 p. 100 de plus que ce que nous avions prévu à l’origine. Quant au nombre des nouveaux diplômés, il a atteint un chiffre de près de 300, ce qui représente un taux de réussite de 32 p. 100 supérieur aux résultats escomptés.

Les institutions s’étaient également engagées à développer et à lancer un total de 20 nouveaux programmes au cours de la phase II. Elles en ont déjà créé 16 et prévoient atteindre un total de 28 d’ici à la fin de 2008. La création des milieux de stages représentait un outil névralgique pour le succès du projet du CNFS. Le CNFS a réussi à créer 200 nouveaux stages. Par rapport à l’objectif que nous nous étions fixé, cela représente une avance de l’ordre de 100 p. 100.[94]

Le CNFS pourrait également contribuer de manière significative aux efforts de recrutement international de professionnels de la santé, en développant des programmes de reconnaissance des acquis, en collaboration avec les gouvernements provinciaux :

Un projet d’une valeur totale d’un million de dollars a été déposé par le consortium pour la mise à niveau des médecins qui ont été formés à l’étranger, donc pour les amener à pouvoir pratiquer au Canada. Ce programme n’est pas encore commencé, mais il y a eu des discussions, et des engagements ont déjà été pris.[95]

Malgré ces réussites importantes, les défis demeurent tout simplement gigantesques. L’exemple du Manitoba est éloquent :

Cette année, huit médecins sont en formation, ce qui est particulier. Certains étudient en anglais à l’Université du Manitoba et d’autres à l’Université d’Ottawa. De plus, deux médecins sont en formation à l’Université de Sherbrooke. On a calculé qu’il faudrait en former environ 14 par année pour espérer, d’ici 20 ou 25 ans, être en mesure d’offrir la moitié des services médicaux requis en première ligne, soit en médecine familiale. Nos acquis sont intéressants, mais ils suffisent à peine à compenser les départs.[96]

La force du CNFS réside en grande

partie dans la possibilité d’établir des partenariats entre les différentes

institutions francophones. Par exemple, en

Nouvelle-Écosse :

Par l’entremise du CNFS, on a pu mettre en place, même au niveau collégial, certains programmes, entre autres un programme de soins ambulanciers paramédicaux. Nous avons pu, au cours des quatre dernières années, former 50 ambulanciers. Donc, on a dans la province 50 ambulanciers paramédicaux francophones qui seront prêts, dès que les règlements seront là, à entrer dans le système. C’est un des endroits où on a connu un beau succès.[97]

Cette collaboration entre les institutions permet d’éviter le dédoublement coûteux des structures administratives de programmes, et permet une souplesse dans l’adaptation des programmes qui sied mieux aux besoins des communautés en situation minoritaire que les programmes plus lourds qu’il est possible de mettre en place lorsque la concentration démographique le justifie :

On ne veut pas mettre sur pied un programme de médecine au Collège universitaire de Saint-Boniface. De la même façon, on ne veut pas nécessairement créer un programme de physiothérapie au Collège Saint-Jean. Ce qu’on veut faire, c’est travailler en partenariat avec ces institutions.[98]

Phase III des projets du CNFS

Le financement des activités de formation et de rétention lié au Plan d’action pour les langues officielles entre 2003 et 2008 constituait la phase II du CNFS. L’obtention du financement à partir de l’exercice financier 2008-2009 démarrerait la phase III qui se terminerait en 2012-2013.

Le premier objectif de la phase III consisterait à poursuivre la formation et à bâtir la capacité de formation des programmes existants, d’évaluer ces programmes et de procéder aux ajustements nécessaires s’il y a lieu, notamment dans l’amélioration du suivi des étudiants après l’obtention de leur diplôme. La priorité sera donnée à la formation des professionnels qui interviennent en première ligne, de manière à renforcer les initiatives mises de l’avant par la Société Santé en français. Le deuxième objectif vise la formation de mise à niveau pour les professionnels qui ont été formés en français il y a cinq ou dix ans. Habituellement, en situation minoritaire, cette mise à niveau n’est disponible qu’en anglais. Le troisième objectif vise la reconnaissance des acquis pour les immigrants ayant été formés à l’étranger :

Il faut pouvoir accueillir et encadrer tout au long du processus les nouveaux immigrants qui ont une formation dans le domaine de la santé. S’ils ont reçu une formation d’infirmier ou d’infirmière dans un pays autre que le Canada et que les ordres professionnels ne les reconnaissent pas directement, il faut pouvoir leur donner une formation complémentaire afin qu’ils soient actifs rapidement dans leur milieu minoritaire francophone.[99]

Selon les premières estimations de l’investissement du gouvernement fédéral qui servirait à la phase III, la bonification devrait être substantielle :

Simplement pour honorer nos engagements, nous avons besoin d’environ 85 millions de dollars. La proposition que vous recevrez sera probablement de l’ordre de 125 à 130 millions de dollars pour cinq ans. Je pense que c’est tout à fait justifiable. C’est avec beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme qu’on vous soumettra cette proposition vers le mois de mars ou le mois d’avril 2007.[100]

Les membres du Comité désirent démontrer leur ouverture à soutenir les efforts déployés par le CNFS et à reconnaître les résultats obtenus en recommandant que le gouvernement fédéral accepte la proposition qui sera soumise par le CNFS pour sa phase III. Toutefois, l’importance des sommes en jeu nous oblige à un devoir de prudence et nous amène à faire quelques mises en garde qui ne remettent cependant aucunement en question la pertinence du programme.

Partage des responsabilités

L’une des grandes réussites du développement des réseaux sous la gouverne de la Société Santé en français est l’intégration des provinces et territoires dans le processus décisionnel qui part des communautés. Par contraste, ces gouvernements sont absents des activités du CNFS : « La concertation canadienne qui permet les échanges interprovinciaux ne vient pas naturellement quand on est dans un champ de compétence provinciale. Cela ne se fait pas. Ce n’est pas une chose qui est nécessairement considérée comme étant désirable. »[101] Il semble justement que l’une des réussites importantes des activités de réseautage et d’adaptation des soins primaires est d’avoir pu démontrer le contraire de cette affirmation.

Des ententes comprenant des sommes importantes sont signées directement entre les institutions de formation et le gouvernement fédéral. Cela soulève la crainte que le gouvernement fédéral se substitue aux gouvernements provinciaux, peu importe que ces derniers tolèrent ou bénéficient de cette substitution. La nature et les limites de l’engagement du gouvernement fédéral dans ces projets n’ont pas été suffisamment clairement expliquées, et il faudrait éviter qu’il ne se produise un glissement qui ferait croire que la prise en charge des communautés de langue officielle en situation minoritaire est petit à petit transférée des gouvernements provinciaux vers le gouvernement fédéral. Le Comité accepte l’idée qu’ idéalement, il devrait en coûter un peu moins cher à la province de former un francophone qu’un anglophone pour que les provinces s’impliquent activement dans le développement des communautés minoritaires de langue officielle. Il faudrait cependant s’assurer que cela ne coûte pas trop peu cher aux provinces. Les explications fournies par le coprésident du CNFS ne répondent qu’indirectement à cette inquiétude :

Dans le cas d’un étudiant franco-ontarien qui étudie à l’Université d’Ottawa, mais pas dans le cadre du CNFS, on ne fait aucun effort pour lui organiser des stages de formation à Windsor, dans le nord de l’Ontario ou à Niagara. Toutefois, je pense que le gouvernement fédéral a le devoir de bien desservir ces communautés en situation minoritaire, de financer l’Université Laurentienne, l’Université d’Ottawa, la Cité collégiale, le Collège Boréal, ces quatre institutions membres du CNFS, pour que nous puissions faire un effort additionnel pour inciter ces étudiants à retourner dans leur milieu d’origine. C’est là que le CNFS joue un rôle important. Dans ce contexte, cela devient une responsabilité fédérale.[102]

L’investissement actuel du gouvernement fédéral équivaut à environ 60 000 dollars par étudiant inscrit dans le cadre du CNFS. À première vue, cela paraît coûteux pour financer « l’effort additionnel pour inciter ces étudiants à retourner dans leur milieu d’origine ». Il faut s’assurer que cet investissement ne dégage pas les gouvernements provinciaux de leurs responsabilités, et qu’il ne sert pas non plus à récompenser directement les institutions au-delà de ce qu’il leur en coûte pour fournir cet effort additionnel, d’autant plus que les provinces ne sont pas représentées au conseil d’administration du CNFS, et que le gouvernement fédéral n’y est présent qu’en tant que membre associé.

Données financières

La mise en garde précédente découle en grande partie du fait qu’aucune analyse financière n’a été faite des activités du CNFS. Cela n’implique aucun jugement de la part des membres du Comité, mais l’importance des montants en jeu commanderait peut-être une reddition de compte plus soutenue. Ce problème ne se pose pas avec la même acuité pour les activités de réseautage et d’adaptation des soins primaires, car les provinces et le gouvernement fédéral sont partie prenante à l’ensemble du processus décisionnel. Évidemment, les commentaires du CNFS se sont voulus rassurants :

Ce que je voudrais, c’est peut-être me présenter de nouveau devant le gouvernement et lui dire que si les subventions sont liées à la responsabilité financière, il nous doit de l’argent. On a formé plus d’étudiants, soit de 30 à 40 p. 100 de plus que ce à quoi on s’était engagé. De fait, il y a responsabilité, et je suis tout à fait d’accord sur cette notion au sein des universités, de s’assurer d’abord que l’argent reçu du gouvernement fédéral, qui provient des contribuables, soit bien dépensé et qu’on puisse présenter des projets concrets en retour des dollars qu’on nous a donnés.

C’est pourquoi on a procédé à cet exercice d’évaluation à mi-parcours de la phase II du projet de formation et de recherche en santé.[103]

Le problème, c’est que cette évaluation de mi-parcours ne présentait pas d’analyse financière, et visait essentiellement à compiler le nombre d’inscriptions supplémentaires, de diplômés et de stages dans chacune des institutions membres du CNFS.

Présence de toutes les provinces

Malgré diverses ententes de collaboration qui peuvent exister entre les institutions de formation, les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan[104] et de la Colombie-Britannique n’ont pas d’institution membre du CNFS.

A l’Île-du-Prince-Édouard, l’institution francophone postsecondaire, la Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard, n’est pas membre à part entière du Consortium national de formation en français, ou CNFS. D’ici à ce qu’elle le devienne, nous faisons face à des obstacles de taille quant à la formation et la rétention de professionnels de la santé.[105]

Il serait souhaitable que toutes les provinces et territoires puissent compter sur un porte-parole au sein de l’administration du CNFS pour faire connaître leurs besoins particuliers en matière de formation en santé.

Au-delà des mises en garde précédentes, le Comité reconnaît toute la valeur des retombées à long terme des projets du CNFS et est convaincu que cette valeur doit être soutenue par le renouvellement d’un engagement financier substantiel et à long terme.[106] Le Comité recommande donc :

Recommandation 5

Sous réserve :

§ d’une clarification des responsabilités respectives des institutions membres, des gouvernements provinciaux, territoriaux, et du gouvernement fédéral;

§ d’une évaluation approfondie de l’utilisation des fonds alloués permettant notamment de comparer le coût de la formation d’un étudiant hors-CNFS à celui d’un étudiant CNFS;

§ et finalement de l’intégration d’un porte-parole de chaque province et territoire au sein du conseil d’administration du CNFS.

Que Santé Canada se montre favorable à la proposition de financement qui sera soumise en 2007 par le Consortium national de formation en santé (CNFS) pour la phase III de ses projets s’échelonnant sur la période 2008-2009 à 2012-2013.

[30] Comité consultatif des communautés francophones en situation minoritaire, Rapport au ministre fédéral de la Santé, septembre 2001.

[31] FCFA, Pour un meilleur accès à des services de santé en français, 2001. Disponible en ligne à : http://www.fcfa.ca/media_uploads/pdf/82.pdf.

[32] Ibid., p. 6.

[33] Mme Louise Bouchard (professeure, Directrice du programme de doctorat en santé des populations, Université d’Ottawa), 19 octobre 2006, à 10 h 45.

[34] M. Jean-Pierre Corbeil (Analyste principal de la population, Division de la démographie, Statistique Canada), Témoignages, 17 octobre 2006, à 9 h 55.

[35] Mme Louise Bouchard (professeure, Directrice du programme de doctorat en santé des populations, Université d’Ottawa), 19 octobre 2006, à 9 h 25.