AANO Rapport du Comité

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

5. INFRASTRUCTURE MATÉRIELLELe [gouvernement fédéral] a investi dans la liaison des différentes régions [du Sud] du pays entre elles. Il doit maintenant faire de même dans le Nord[41]. Chris West, Chambre de commerce régionale de Baffin L’établissement d’une infrastructure matérielle peut servir d’assise au développement économique du Nord. Par exemple, la construction d’une route, d’un chemin de fer ou d’un port à proximité des ressources naturelles peut abaisser les coûts des entreprises de manière à assurer la rentabilité des projets miniers ou énergétiques. De même, des projets d’exploitation de différentes formes d’énergie renouvelable et d’amélioration de l’infrastructure des télécommunications peuvent réduire le coût de la vie des collectivités du Nord tout en facilitant l’établissement de liens avec les marchés du Sud (l’annexe B fournit une description de certains grands projets reliés à l’infrastructure du Nord, ainsi qu’une liste des principales initiatives fédérales de financement de l’infrastructure dans le Nord). Les collectivités du Nord s’accordent à dire que l’infrastructure déficiente des territoires entrave considérablement la compétitivité et la qualité de vie des habitants. Les témoins estiment que les collectivités ont besoin d’une infrastructure qui les relie aux marchés du Sud et qui les relie les unes aux autres. Lawrence Connell, des Mines Agnico-Eagle, a dit au Comité : À notre avis, il faut investir dans des ports en eau profonde stratégiques pour réduire les coûts de transport dans le Nord, il faut placer des routes d’accès à des endroits stratégiques pour permettre la distribution de biens et services sur tout le territoire, et il faut investir dans la production énergétique aux endroits où une diminution des coûts en énergie déclenchera le développement industriel[42]. 5.1 Infrastructure des transports et communautaire[…] construire une route est essentiel pour réduire le coût de la vie, et apporter cette connectivité entre les communautés[43]. Terry Kruger, Northwest Territories Association of Communities 5.1.1 Modalités de financement équitable à long termeLa majorité des témoins applaudissent aux engagements à long terme que le gouvernement fédéral a pris pour faciliter le développement de l’infrastructure du Nord au moyen du Fonds Chantiers Canada et du Fonds de la taxe sur l’essence. Les collectivités du Nord se voient ainsi accorder une aide permanente grâce à une formule de répartition de base avec supplément, qui a pour but de tenir compte des besoins de chacune. Les mêmes témoins ont indiqué que les mesures de financement fédérales devraient être davantage structurées selon le modèle du fonds de la taxe sur l’essence et du Fonds Chantiers Canada. Terry Kruger, de la Northwest Territories Association of Communities, a mentionné : Ce qui ne fonctionne pas, c’est le financement par habitant. L’idée semble équitable — et elle l’est peut-être dans le Sud du pays — mais la population peu dense du Nord et les coûts élevés font en sorte de rendre ce principe inopérable[44]. Au sujet des modalités de financement tripartite de l’infrastructure, utilisées depuis longtemps, les administrations fédérale, territoriales et locales assument habituellement le tiers des coûts de tout nouveau projet d’infrastructure. Comme les collectivités du Nord ont accès à relativement peu de financement, de façon générale, de nombreux témoins estiment que les ententes de partage des coûts tripartites limitent en quelque sorte la participation des collectivités du Nord, car elles n’ont pas suffisamment de fonds pour fournir toute leur part. Pour accroître l’efficience du financement fédéral accordé aux collectivités du Nord et pour mieux tenir compte des besoins des habitants, des témoins ont proposé que la gestion et la surveillance des projets soient confiées aux administrations territoriales ou locales, mieux placées pour savoir de quelle manière il convient d’utiliser les fonds. Sur le plan de la responsabilité et de la transparence à l’égard de l’utilisation des fonds du gouvernement fédéral par les collectivités du Nord, on pourrait adopter un modèle semblable à celui qui est appliqué au fonds de la taxe sur l’essence et au Fonds Chantiers Canada. En voici les grandes lignes :

En ce qui concerne l’augmentation des coûts pour les promoteurs dans le Nord, des témoins ont mentionné que des améliorations devraient être apportées aux contrats accordés par le gouvernement fédéral pour la réalisation de projets d’infrastructure afin de les rendre plus viables. Ces témoins proposent que le soutien fédéral tienne compte de l’augmentation des coûts à laquelle font face les entreprises en raison de la courte période sur laquelle peuvent s’échelonner le transport des marchandises et la réalisation des travaux de construction, surtout dans les collectivités les plus éloignées qui sont à l’écart des réseaux routiers. Fred Koe, de Northwest Territories Métis-Dene Development Fund Ltd., a fait observer ce qui suit : La saisonnalité, compte tenu de la courte saison de la construction, est un autre problème pour les nombreuses entreprises qui sont dans le domaine, plus particulièrement pour celles qui dépendent des contrats gouvernementaux et qui n’ont que deux ou trois mois pour tout faire. Ici encore, la rentabilité est très difficile à atteindre, sans parler des travaux à faire en urgence[45]. De l’avis du Comité, comme l’infrastructure du Nord demeure sous-développée et que les collectivités n’ont pas suffisamment de moyens de financement, le gouvernement fédéral devrait fournir la majeure partie des fonds d’infrastructure prévus dans les ententes tripartites afin de faciliter le développement du Nord. Pour répondre aux besoins des collectivités, ces fonds devraient faire l’objet d’ententes à long terme qui tiennent compte des besoins des collectivités du Nord qui sont isolées et les ententes devraient être gérées à l’échelon local. C’est pourquoi le Comité recommande ce qui suit : Recommandation 2 Lorsqu’il y a lieu, que les fonds accordés par le gouvernement du Canada pour des projets d’infrastructure fassent l’objet d’ententes pluriannuelles. 5.1.2 Partenariats publics-privésLe Conseil canadien pour les partenariats publics-privés définit un partenariat public-privé (PPP) comme suit : Une entreprise coopérative où les risques inhérents à la prestation d’un service public sont répartis entre le secteur public et le secteur privé. Un PPP efficace tire parti des points forts de chacun des partenaires pour répondre à des besoins publics clairement définis et présente un avantage net pour la population grâce à une distribution appropriée des ressources, des risques et des bénéfices[46]. Il peut s’agir, par exemple, de contrats d’entretien ou d’exploitation d’une infrastructure existante ou encore de contrats pour la création, la construction, le financement et l’exploitation de nouvelles entreprises. On reconnaît généralement aujourd’hui que le modèle d’acquisition public-privé procure des gains d’efficience non négligeables. Selon Tim Zehr, de la Nunasi Corporation : L’une des solutions à la nécessité pour le gouvernement de répondre à ces demandes serait de favoriser les partenariats public-privé, ou PPP. Les PPP rassemblent les éléments de la conception, de l’élaboration, du financement et du maintien d’un projet. […] Il ne s’agit pas de privatisation mais bien d’un vrai partenariat, dont les grandes lignes sont exposées dans un accord commercial[47]. On s’attend à ce que le public tire un avantage net en confiant à un consortium privé les travaux de conception, de construction et d’exploitation d’une infrastructure publique. On peut dégager un bénéfice net quand « le secteur privé fournit de l’argent, des outils de gestion et de puissants incitatifs pour l’exécution efficace des projets, plus rapidement et à moindres coûts que si le secteur public faisait cavalier seul[48]». Autres avantages :

L’exécution de projets d’infrastructure dans le cadre de partenariats publics-privés présente toutefois de nombreux risques qui peuvent se révéler très coûteux pour les contribuables et les investisseurs. Les partenaires et les investisseurs peuvent éprouver des difficultés financières si les coûts de construction ou d’exploitation dépassent les projections ou encore si une modification de la réglementation se répercute sur leur environnement opérationnel. De plus, le financement privé est généralement plus coûteux que l’emprunt public, d’où la diminution possible des économies escomptées d’un partenariat public‑privé. Des spécialistes estiment cependant que cette dépense est complètement neutralisée par d’autres résultats du partenariat, par exemple les économies découlant de la gestion partagée entre les deux secteurs et les exigences moins élevées en matière de surveillance pour le gouvernement[49]. En dépit des avantages qu’offrent les partenariats publics-privés pour l’exécution de projets d’infrastructure, il existe relativement peu de ces partenariats au Canada, surtout pour les projets d’infrastructure dans les territoires du Nord. Jusqu’à maintenant, selon le Conseil canadien pour les partenariats publics-privés, parmi les 138 projets de partenariats publics-privés réalisés au Canada, un seul a été mené à bien dans les territoires du Nord (immeubles du gouvernement du Nunavut — Iqualuit)[50] :

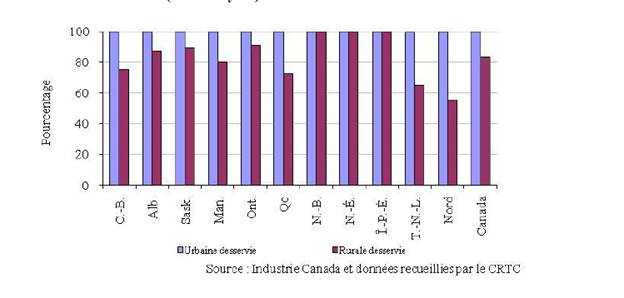

Conscient de l’importance des partenariats publics-privés au Canada et du retard que le Canada accuse par rapport à d’autres pays, dont le Royaume-Uni et l’Australie[51], le gouvernement du Canada a créé le fonds national des partenariats public-privé, d’une valeur de 1,2 milliard de dollars, par l’entremise de Partenariats public-privé Canada. Créée en 2009, cette société d’État a pour mandat de développer le marché canadien en vue du partenariat public-privé pour la réalisation d’infrastructures d’intérêt public[52]. Comme des projets initiaux devaient être approuvés au début de 2010, on ignore actuellement dans quelle mesure de nouveaux fonds sont affectés aux projets de partenariat dans les territoires du Nord. C’est pourquoi il recommande : Recommandation 3 Que le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires et avec les intervenants pour faciliter l’élaboration de propositions de projet de partenariat qui sont jugées viables pour le développement de l’infrastructure dans les territoires du Nord. 5.2 Production d’énergie électrique et utilisation de l’énergie renouvelableNous avons essayé d’examiner des énergies de remplacement pour réduire notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles, ainsi que pour éliminer les risques liés aux combustibles fossiles en termes de coût d’exploitation. Les choix en matière d’énergie de remplacement dans le Nord sont limités […] par la disponibilité des technologies et de l’équipement dans le Nord ainsi que par la disponibilité de l’expertise pour faire fonctionner ces solutions de remplacement[53]. Peter Mackey, Qulliq Energy Corporation Selon une définition type, l’énergie renouvelable renvoie à la production de chaleur et d’électricité à partir de ressources naturelles qui ne s’épuisent pas avec le temps[54]. L’énergie renouvelable peut être produite à partir du vent, du soleil, de l’eau (incluant l’énergie géothermique), des marées et des vagues, ainsi que des arbres ou d’autres formes de biomasse qui peuvent se régénérer après une certaine utilisation. D’après de nombreux témoignages, l’utilisation de sources d’énergie renouvelable pour produire de l’électricité offre maints avantages, incluant l’atténuation des changements climatiques et la réduction de la pollution atmosphérique, comparativement à la production d’énergie par des moyens conventionnels; elle permet aux collectivités éloignées et isolées de réduire leurs coûts liés à la consommation d’énergie, tout en favorisant dans une large mesure la création d’emplois et le développement rural. Bill Eggertson, de l’Association canadienne pour les énergies renouvelables, a indiqué : [l]es innombrables preuves, présentées dans plusieurs études, qui corroborent que parmi toutes les sources d’énergie ce sont les investissements publics dans les énergies renouvelables qui créent le plus d’emplois […][55]. Des témoins ont dit au Comité que, malgré les possibilités qu’offre l’énergie renouvelable en raison de l’abondance de ressources naturelles, le Canada accuse un retard par rapport à d’autres pays qui utilisent cette énergie. Dans un rapport publié récemment par Ernst and Young, le Canada se classe au 9e rang sur le plan de l’attrait relatif parmi 27 pays industrialisés[56]. Selon des statistiques du Centre info-énergie, les territoires du Nord dépendent de l’énergie issue de combustibles fossiles plus que toute autre région du Canada (voir le tableau 5.1). Tableau 5.1 : Utilisation de l’énergie — combustibles fossiles et énergie renouvelable, 2009 (% du total)

Source : Calculs établis à partir de données du Centre info-énergie et de l’Agence internationale de l’énergie, Politiques énergétiques des pays de l’AIE — Canada, Étude de 2009, résumé et principales recommandations, avril 2010; en fonction de la puissance installée. Les tarifs d’électricité du secteur résidentiel sont généralement plus élevés dans de nombreuses collectivités du Nord (voir le tableau ci-dessous). Tableau 5.2 : Tarifs résidentiels, électricité, juin-juillet 2010

Source : Office national de l’énergie, Conditions actuelles du marché, juin-juillet 2010 (remarque : les données représentent les tarifs subventionnés, seuil standard ou élevé). De l’avis de nombreux témoins, l’utilisation de sources d’énergie renouvelable est nécessaire pour assurer le développement économique durable dans les territoires du Nord au cours des années à venir. Comme ailleurs au Canada, le développement de réseaux d’électricité économiques et souples passe par le développement d’un système coordonné. À cet égard, les témoignages peuvent être groupés en deux thèmes principaux que voici. 5.2.1 Raccordement des réseaux électriquesOn a dit au Comité que le raccordement des systèmes de production d’énergie à des réseaux électriques, existants ou nouveaux, dans le Nord permettrait d’accroître l’offre à moindres coûts à long terme, ce qui contribuerait au développement des collectivités et à la réalisation des projets dans les régions plus isolées du Nord. Comme il est mentionné dans la partie 1.2, la Société d’énergie du Yukon s’efforce actuellement de raccorder les réseaux du nord et du sud pour distribuer l’électricité de manière plus efficiente dans les collectivités du Yukon qui utilisent actuellement des génératrices diesel. Une autre façon de faire consisterait à établir des liens avec les réseaux électriques existants dans les provinces du Sud pour que les habitants du Nord puissent avoir accès à une source d’énergie fiable et abordable. De l’avis général des témoins, ces efforts initiaux peuvent être coûteux et nécessiter beaucoup de temps, mais ils estiment que les avantages à long terme pour les économies du Nord compensent largement les risques à court terme. Ces avantages sont :

Voici quelques exemples, donnés par des témoins, de stratégies qui permettraient de produire de l’électricité à coût abordable à long terme :

Ces stratégies seraient certes profitables à long terme, mais de l’avis général des témoins, leur coût exorbitant incite les habitants du Nord à coordonner leurs efforts par d’autres moyens. Plusieurs témoins estiment que tous les ordres de gouvernement doivent unir leurs efforts, de même que collaborer avec les entreprises et les collectivités autochtones et du Nord pour planifier des projets énergétiques. En voici des exemples :

Le Comité partage l’avis des témoins et croit que le gouvernement fédéral devrait inviter les intervenants à collaborer à la planification et à l’élaboration des réseaux de transmission dans le Nord. Il recommande ce qui suit : Recommandation 4 Que le gouvernement du Canada vienne en aide aux collectivités et aux entreprises du Nord, en se joignant aux gouvernements territoriaux et autochtones pour déterminer quels sont les réseaux de transport d’énergie électrique nécessaires dans le Nord et pour en faciliter l’expansion, là où les besoins se font le plus sentir. 5.2.2 Production d’énergie par des producteurs indépendantsUne stratégie importante qu’ont mentionnée les habitants du Nord pour tirer parti des sources d’énergie renouvelable dans le Nord consiste à faire appel à des producteurs d’énergie indépendants. Dans un mémoire présenté au Comité, le gouvernement du Yukon explique comment la création d’une politique appuyant les producteurs d’énergie indépendants permet aux collectivités et aux entreprises privées de subvenir à leurs propres besoins énergétiques et de vendre tout surplus aux organismes de services publics, puis de demander le rajustement net de la facture d’électricité du ménage[62]. Le gouvernement du Yukon sollicite le soutien et le partenariat de tous les intéressés : gouvernement fédéral, administrations municipales, organismes autochtones, entreprises du Nord, organismes sans but lucratif et propriétaires de maison. En ce qui concerne la stratégie visant les producteurs d’énergie indépendants, des témoins ont parlé de l’utilisation durable de différentes formes d’énergie renouvelable pour les besoins des collectivités du Nord et des projets de développement, soit l’hybridation. Comme l’a expliqué Bill Eggertson (Association canadienne pour les énergies renouvelables), un ensemble plus diversifié de technologies de production d’énergie électrique aurait pour effet de renforcer la sécurité énergétique, de maintenir de faibles tarifs d’électricité et d’accroître la fiabilité du système de production d’énergie : Il faut avoir le plus de variété possible afin d’obtenir à la fois de la chaleur et de l’électricité de diverses sources. Si le soleil ne brille pas, le vent devrait souffler. Si ce n’est pas le cas, alors il faut mettre en marche votre génératrice à la biomasse. […] Le modèle hybride est la meilleure solution. Ça coûte plus cher, mais ça augmente aussi la fiabilité et le rendement, ce qui finit par réduire les coûts[63]. Outre certaines formes d’énergie renouvelable plus courantes (hydro-électrique, éolienne, solaire, géothermique, etc.), les granules de bois trouvent preneur dans certaines collectivités du Nord depuis peu. Andrew Robinson, de Arctic Energy Alliance, estime qu’il convient d’encourager partout dans le Nord l’utilisation de granules de bois, technologie nouvelle dans les Territoires du Nord-Ouest : C’est une solution plus économique que l’huile de chauffage. Elle est beaucoup moins dommageable pour l’environnement en cas de déversement. On considère cette solution comme étant carboneutre. Ces granules sont principalement composées de sciures de bois, et n’ont donc pas de répercussions sur le plan du climat[64]. Les énergies éolienne et solaire sont également des énergies renouvelables que bon nombre considèrent comme tout à fait adaptées aux climats extrêmes. Bill Eggertson a fait observer : L’efficacité des cellules photovoltaïques augmente lorsqu’il fait froid. Le Nord est privilégié, car sous cette latitude, les panneaux solaires captent plus de lumière du soleil, parce que celle-ci se réverbère sur la neige. […] Les stations météorologiques de l’Antarctique et de l’Arctique utilisent des éoliennes. C’est une technologie très efficace et le vent continue de produire de l’électricité la nuit, contrairement aux panneaux solaires[65]. Malgré les avantages liés à l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le Nord, un grand nombre de témoins ont exposé au Comité les difficultés que pose l’application de nouvelles technologies dans les collectivités du Nord. Voici quels sont les obstacles les plus courants :

Selon Bill Eggertson (Association canadienne pour les énergies renouvelables), les efforts que déploie actuellement le gouvernement fédéral pour intéresser les habitants du Nord à des projets d’énergie renouvelable sont louables et devraient se poursuivre. M. Eggertson a indiqué que le gouvernement devrait continuer de promouvoir les formes d’énergie renouvelable : L’année dernière, dans le rapport intitulé Anecdotes réussite, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a présenté des études de cas sur l’utilisation de l’énergie éolienne et solaire à Rankin Inlet, l’utilisation de l’énergie solaire au centre récréatif de Fort Smith et au Collège de l’Arctique du Nunavut à Iqaluit, le chauffage solaire de l’air à l’école Weledeh à Yellowknife et de nombreux exemples de chauffage à distance, de récupération de chaleur résiduelle et de centrales hydroélectriques de petite taille[66]. Le Comité croit qu’il faut intensifier les efforts faits pour exploiter différentes formes d’énergie renouvelable afin de satisfaire aux besoins des collectivités du Nord en matière d’énergie durable et abordable. Le Comité recommande donc : Recommandation 5 Que le gouvernement du Canada élabore une stratégie pour le Nord visant à accroître la production et l’utilisation de sources d’énergie renouvelable. De plus, que le gouvernement du Canada continue d’appuyer la réalisation de projets pilotes et d’activités de démonstration, afin de mieux informer les collectivités et les entreprises du Nord des avantages qu’offrent ces sources d’énergie sur le le plan environnemental et des économies qu’elles permettraient de réaliser. 5.3 Impact du changement climatique sur l’infrastructureUne trop grande part du travail entourant les changements climatiques dans l’Arctique et l’adaptation à ces changements n’est pas axée sur la collectivité; il est donc très difficile pour les gouvernements territoriaux et les premières nations d’évaluer correctement la situation[67]. Robert Page, Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie Dans la section précédente, on a fait valoir que, pour appuyer le développement durable dans le Nord, il fallait envisager d’autres modes de production d’énergie qui réduiraient les coûts du développement. De même, l’utilisation de sources d’énergie renouvelables peut contribuer à réduire l’impact du développement sur l’environnement du Nord. De maintes façons, développement économique et changement climatique sont intimement liés. D’une part, les projets de développement, par exemple les projets miniers, sont généralement source de pollution environnementale (par leurs émissions de gaz à effet de serre, entre autres) qui peut entraîner des changements climatiques. D’autre part, les changements climatiques peuvent avoir des répercussions sur les immeubles et les routes desservant des projets de développement, par exemple des d’exploitation minière. Cette dualité a retenu l’attention des participants à la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie. Dans une étude récente sur la question[68], les participants ont examiné la vulnérabilité de l’infrastructure du Nord et son adaptation au changement climatique. Dans son témoignage devant le Comité, Robert Page, président de la Table ronde, a indiqué : Les changements climatiques dont nous sommes témoins dans l’Arctique canadien évoluent plus rapidement que n’importe où ailleurs sur la planète, et nous serons les pionniers en matière de processus et de projets d’adaptation, que cela nous plaise ou non, notamment en ce qui a trait aux aéroports, aux eaux usées, aux routes, aux résidus, aux pipelines, au forage, aux mines et aux fondations surtout... des choses essentielles dans la vie des gens du Nord[69]. M. Page n’est pas seul à constater que le changement climatique influe sur l’infrastructure du Nord. Selon David Austin, directeur de l’Association des communautés du Yukon : Dans le Nord, le réchauffement climatique affecte particulièrement le climat et l’environnement. À mesure que s’amenuise le pergélisol, les systèmes vieillissants d’égouts et d’alimentation en eau tombent en panne et les fondations des immeubles risquent de se déplacer[70]. Gordon Miles, coordonnateur de NEDCIN, a décrit l’une des stratégies d’atténuation récemment élaborées pour tenir compte des nouvelles réalités de la construction dans le Nord. M. Miles a expliqué que, dans les nouveaux chantiers, les entreprises commencent à installer des refroidisseurs pour conserver le pergélisol et empêcher l’affaissement des fondations[71]. Au sujet de cette technologie, Bill Eggertson, de l’Association canadienne pour les énergies renouvelables, a mentionné que des serpentins enterrés « extraient […] la chaleur pour chauffer l’édifice, mais le but fondamental est d’éviter la fonte du pergélisol[72] ». Les habitants du Nord considèrent que cette stratégie d’atténuation permet d’espérer que l’adaptation au changement climatique est possible dans le Nord, mais, à cause de leur coût très élevé, les technologies de ce genre ne peuvent être appliquées à la majeure partie de l’infrastructure existante. M. Page a indiqué dans son témoignage devant le Comité que les coûts d’adaptation sont importants dans le Nord et que « les gouvernements des territoires du Nord et des Premières nations n’ont pas la capacité de les assumer seuls[73] ». Compte tenu de l’opinion générale des témoins au sujet des effets du changement climatique sur l’infrastructure du Nord et des coûts relativement exorbitants de l’application de technologies d’adaptation, le Comité croit que l’intervention du gouvernement fédéral est justifiée. C’est pourquoi il recommande : Recommandation 6 Que le gouvernement du Canada coordonne ses efforts avec ceux des partenaires et des intervenants pour mieux adapter l’infrastructure du Nord aux risques que présentent les changements climatiques, tout en veillant à la mise en place des systèmes de surveillance et d’établissement de rapports nécessaires à l’évaluation constante du rendement de l’infrastructure. 5.4 Infrastructure des télécommunicationsCe que nous aimerions dire, c’est que la bande passante dans l’Arctique est comme l’eau dans le désert. Il faut la gérer comme une ressource précieuse[74]. Patrick Doyle, Nunavut Broadband Development Corporation En général, on se sert de plus en plus de l’infrastructure des télécommunications, incluant Internet haute vitesse, comme outil pour faciliter le développement économique et la commercialisation dans le Nord. Il est ainsi possible de mener des études supérieures par téléapprentissage, d’avoir accès aux services bancaires en ligne et d’effectuer des transactions électroniques; les entreprises du Nord sont aussi plus en mesure d’accéder aux marchés du Sud et étrangers; les médecins peuvent établir des diagnostics à distance et proposer des traitements; enfin, les citoyens peuvent se prévaloir de services gouvernements et d’autres services personnels. Dans le portail des Autochtones au Canada, on peut lire : Le branchement fiable et à haute vitesse des collectivités canadiennes à Internet exercera un effet profond sur la quasi-totalité des aspects de la vie des habitants. Il reste que les collectivités qui ont le plus à gagner d’Internet sont aussi celles où le branchement est le plus difficile et le plus coûteux[75]. En 2001, le gouvernement fédéral a mis sur pied le Groupe de travail national sur les services à large bande pour s’attaquer au problème des collectivités non desservies au Canada. Le premier programme élaboré à cette fin est le Programme pilote sur les services à large bande pour le développement rural et du Nord d’Industrie Canada[76]. Ce programme a été mis en œuvre en septembre 2002. Le gouvernement fédéral y a affecté en tout 105 millions de dollars répartis sur trois ans; le programme a ensuite été prolongé jusqu’en mars 2007. Selon une évaluation réalisée par Industrie Canada[77], les dépenses réelles engagées par le gouvernement fédéral par l’entremise du programme pilote totalisaient, en juillet 2006, environ 80 millions de dollars injectés aux quatre coins du Canada; ces dépenses ont permis d’accroître l’accès aux services à large bande dans six collectivités du Yukon (0,2 million de dollars), dans 29 collectivités des Territoires du Nord-Ouest (5,4 millions de dollars) et dans 24 collectivités du Nunavut (3,9 millions de dollars). Un deuxième programme, l’Initiative nationale de satellite, a été mis en œuvre en 2003 par Infrastructure Canada, Industrie Canada et l’Agence spatiale canadienne. Administré par le bureau d’Industrie Canada responsable de la large bande, ce programme vise à réduire le coût d’accès aux services à large bande à l’intention des collectivités dans le Grand Nord et le Moyen Nord, ainsi que dans les régions isolées ou éloignées du Canada, où le satellite constitue le seul moyen raisonnable pour fournir un accès aux services à large bande. En tout, 155 millions de dollars y ont été affectés, dont 7 millions ont été accordés aux Territoires du Nord-Ouest et 7,83 millions au Nunavut en 2005[78]. En 2008, dans le cadre de l’Initiative nationale de satellite, 21,6 millions de dollars ont été accordés au Nunavut et 14,8 millions aux Territoires du Nord-Ouest pour la réalisation d’initiatives semblables[79]. Grâce aux fonds provenant de l’Initiative, 31 collectivités des Territoires du Nord-Ouest et 25 du Nunavut ont maintenant accès aux services à large bande. Le programme du gouvernement fédéral appelé Large bande Canada : Un milieu rural branché a pour but d’augmenter le nombre de ménages canadiens ayant accès à des services à large bande abordables et d’établir l’infrastructure essentielle aux Canadiens des régions éloignées et rurales[80]. Selon Industrie Canada, des demandes de financement ont été acceptées du 1er septembre au 23 octobre 2009 et leur valeur estimative s’établissait à 76,7 millions de dollars; comme le prévoit l’entente, les projets doivent se terminer au plus tard le 31 décembre 2011[81]. Le programme prévoit une contribution unique et non remboursable pour soutenir l’expansion de l’infrastructure actuelle dans les zones définies où la rentabilité est actuellement insuffisante pour stimuler des activités réalisées uniquement par le secteur privé. Le programme est financé selon la formule du partage des coûts, et l’aide financière accordée par le gouvernement du Canada est limitée à 50 % du total des coûts, sauf pour les projets qui prévoient desservir des communautés membres des Premières Nations où le maximum peut parfois dépasser cette limite[82]. Le financement du programme doit prendre fin le 31 mars 2012. Selon Industrie Canada, ce programme devrait encore favoriser le développement de services à large bande dans six collectivités éloignées dans les Territoires du Nord-Ouest et partout au Nunavut[83]. Selon les plus récentes données du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), les services à large bande étaient accessibles à tout juste plus de 50 % des ménages des collectivités rurales du Nord en 2009[84]. Au Canada, en moyenne, plus de 80 % des foyers en milieu rural avaient accès aux services à large bande la même année, ce qui laisse supposer qu’il faut plus de fonds pour les collectivités rurales du Nord, surtout cellles des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, si l’on veut y assurer la disponibilité complète de la large bande (voir le diagramme 5.1). Diagramme 5.1 : Disponibilité de la large bande en 2009, zones urbaines c. zones rurales (% des foyers) Source : CRTC, Rapport de surveillance des communications, juillet 2010, Tableau 5.3.6. Des témoins représentant des collectivités du Nord ont dit au Comité que, comme de nouveaux fonds du gouvernement fédéral étaient disponibles pour les services à large bande dans le cadre du programme Un milieu rural branché, la large bande dans le Nord devrait être encore plus disponible qu’elle ne l’est à l’heure actuelle. Ne sachant pas encore quels seront les effets du nouveau financement, le Comité espère que les collectivités du Nord éloignées auront davantage accès à la large bande dans un proche avenir. En général, les témoins s’accordaient à dire que même si les fonds alloués dans le cadre du programme Large bande Canada cesseront en 2012, il est encore nécessaire d’accroître l’infrastructure de connectivité des collectivités éloignées dans le Nord. Bon nombre d’entre eux ont indiqué que sans l’aide du gouvernement fédéral, il ne serait pas rentable pour les entreprises de fournir des services à large bande dans les petites collectivités rurales du Nord; seules les régions les plus peuplées seraient branchées si les forces du marché intevenaient uniquement. Patricke Doyle, de la Nunavut Broadband Development Corporation, a mentionné : Contrairement aux autres projets d’infrastructure — si vous construisez un pont, vous obtenez un pont —, le réseau cessera bientôt d’exister. Essentiellement, notre principal défi est d’examiner ce qu’il adviendra du réseau après 2012, lorsque les fonds seront épuisés et que le pont aura disparu. […] le financement s’arrêtera net; les frais exigés par les entreprises ne seront plus subventionnés du tout, si bien qu’ils tripleront, si ce n’est pas plus. Bien des gens n’auront alors tout simplement plus les moyens de les payer[85]. Pour mitiger la fin du financement prévue en 2012 au titre du programme Large bande Canada, M. Doyle a proposé plusieurs options au Comité : la création d’un budget permanent de services votés par le gouvernement fédéral pour la large bande; le branchement du Nunavut à la large bande à terre au moyen d’un réseau de fibres optiques, un peu comme le modèle de Greenland Connect. Selon M. Doyle : La seule possibilité qui s’offre à nous est de nous tourner vers le modèle du Groenland, qui est relié à l’Europe, à l’Islande et à Terre-Neuve par un réseau de fibre optique. La capacité de ce réseau est environ mille fois plus élevée que la nôtre. C’est une solution à très long terme. Je pense que cela représente un investissement de capitaux de 200 millions de dollars au départ, mais il est probable que nous dépensions cette somme d’argent au cours des 10 prochaines années et que nous ne soyons pas plus avancés[86]. Étant donné le rôle crucial de la large bande dans l’économie du Nord et compte tenu de la difficulté à la maintenir dans les collectivités éloignées, le Comité est convaincu, après avoir entendu les témoins sur cette question, qu’il faut continuer de financer de pareilles initiatives. Il recommande donc ce qui suit : Recommandation 7 Que le gouvernement du Canada continue de soutenir Industrie Canada dans l’expansion des services à large bande dans les territoires du Nord après le 31 mars 2012, date prévue pour la fin du financement du programme Large bande Canada. |