FEWO Rapport du Comité

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

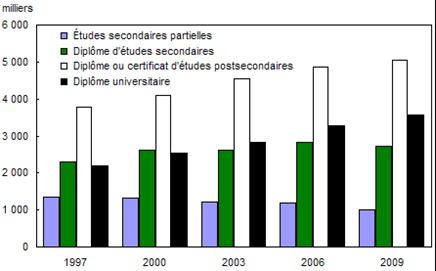

AMÉLIORATION DES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DES FILLES AU CANADAINTRODUCTIONLe Comité permanent de la condition féminine a convenu, en février 2012, de faire une étude « sur les perspectives, pour les filles au Canada, en ce qui concerne la prospérité économique, la participation économique et le leadership économique, et de voir quels changements peuvent être faits par Condition féminine Canada avec son approche pour les améliorer ». Le 9 juin 2012, Condition féminine Canada a annoncé que le thème pour 2012 du Mois de l’histoire des femmes, célébré en octobre de chaque année, sera : « Force des filles, force du Canada : engagées dès le départ[1] ». L’agence a également annoncé qu’elle recevrait les demandes de financement envoyées en réponse à son appel de propositions intitulé « Préparer la réussite des filles et des jeunes femmes », sous les deux thèmes suivants : « améliorer les perspectives économiques des filles et des jeunes femmes » et « promouvoir l’accès des filles et des jeunes femmes au pouvoir ». La date limite de dépôt des réponses à cet appel de propositions était fixée au 10 août 2012. Depuis le 29 février 2012, le Comité a reçu des responsables de Condition féminine Canada lors de deux audiences, et a entendu les témoignages de l’honorable Rona Ambrose, ministre de la Condition féminine, à l’occasion de sa comparution le 14 mars 2012, et de 40 témoins représentant pas moins de 34 organisations, entreprises et institutions différentes. De plus, le Comité a reçu les mémoires de 10 organisations, dont beaucoup ont été invitées à témoigner, ainsi que des notes d’allocution et des réponses aux questions de suivi des membres du Comité. Le présent rapport fait la synthèse des témoignages recueillis au sujet des perspectives économiques des filles au Canada au chapitre de la participation, de la prospérité et du leadership, après une section introductive consacrée à des questions touchant l’ensemble de ces sujets, et formule des recommandations à l’intention de Condition féminine Canada afin de faciliter l’amélioration des perspectives offertes aux jeunes filles canadiennes. Certains témoins ont formulé des recommandations d’ordre plus général, dont la mise en œuvre serait de nature, selon eux, à faire progresser la situation des femmes et des familles au Canada et contribuerait du même coup à améliorer les perspectives économiques des filles au Canada. Toutefois, conformément à la motion qui définit la portée de cette étude, le Comité n’a formulé que des recommandations (1) qui peuvent être mises en œuvre par Condition féminine Canada et (2) qui portent expressément sur la situation des filles. CONDITION FÉMININE CANADAComme il est mentionné précédemment, le Comité a d’abord pris connaissance des activités de Condition féminine Canada, entité administrative placée sous l’égide de Patrimoine canadien, mais qui a à sa tête sa propre ministre, l’honorable Rona Ambrose. Dans son Rapport sur les plans et les priorités 2010–2011, Condition féminine Canada a défini les priorités stratégiques de son Programme de promotion de la femme[2] comme suit : « l’égalité des sexes et la pleine participation des femmes à la vie économique, sociale et démocratique du Canada[3] ». A. Programme de promotion de la femmeDes 30,8 millions de dollars de dépenses prévues pour l’exercice, 19,9 millions ont été versés sous forme de subventions et de contributions à des organisations de femmes dans le cadre du Programme de promotion de la femme[4]. Le programme met principalement l’accent sur « l’amélioration de la sécurité et de la prospérité économiques des femmes et des filles[5] ». Condition féminine Canada a fourni une liste complète des projets qu’elle finance pour améliorer le bien-être économique des filles, qui est jointe à l’annexe A du présent rapport. B. Journée internationale des fillesComme il est indiqué sur le site Web de Condition féminine Canada, le Canada est l’un des initiateurs du projet de faire déclarer par les Nations Unies le 11 octobre 2012 première Journée internationale des filles[6]. Depuis lors, la ministre responsable de la Condition féminine a joué un rôle prépondérant dans ce dossier, comme elle en témoigne elle-même ci-dessous : En mars [2011], j’ai proposé au Parlement une motion visant la proclamation d’une journée internationale des filles. La motion a été adoptée à l’unanimité par tous les partis. Au nom du Canada, j’ai mené le combat en faveur de la proclamation d’une Journée internationale des filles auprès des Nations Unies. Nous avons rencontré de nombreuses délégations qui se sont montrées très favorables à la proposition et avons donc rédigé une résolution qui a été coparrainée par 104 pays! La résolution a été adoptée par la Troisième commission de l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 2011, et le 19 décembre 2011, les Nations Unies ont officiellement reconnu le 11 octobre comme la « Journée internationale des filles[7] ». Le site Web de Condition féminine Canada explique le rôle du Canada et précise que la Journée internationale des filles se veut une occasion « de faire connaître les difficultés particulières que vivent les filles et de mobiliser la prise de mesures pour y mettre fin[8] ». THÈMES CENTRAUXLes délibérations du Comité ont tourné autour des trois thèmes précis évoqués dans la motion à l’origine de l’étude. Un éventail de témoins a abordé plus d’un élément, et bon nombre de leurs interventions portaient sur les trois à la fois. Ces thèmes sont énoncés ci-dessous puisqu’ils sous-tendent les recommandations de nombreux témoins et tiennent lieu de fondement aux propositions plus précises relatives aux trois sujets d’étude. A. Stéréotypes sexuelsLe Comité s’est fait dire que les attentes sociales à l’égard des filles et des jeunes femmes dans beaucoup de communautés au Canada sont inférieures à celles nourries pour les garçons. Lorsque des parents, des enseignants, des médias, des employeurs et d’autres entrevoient un avenir plus limité pour les filles, la prophétie peut devenir autoréalisatrice. Certains témoins ont insisté sur le rôle des écoles dans la promotion de l’égalité des sexes dans les contenus et les méthodes[9] en faisant une recommandation explicite qui consiste « à examiner et à combler les lacunes dans les programmes scolaires pour s’assurer que l’égalité entre hommes et femmes soit reflétée à tous les paliers d’éducation[10] ». D’autres témoignages ont porté sur le rôle des écoles dans la promotion de filières d’étude et de perspectives de carrière moins traditionnelles pour les filles, ainsi que dans la réduction de la violence et du harcèlement sexistes; le tout étant exposé en profondeur plus loin dans le présent rapport. 1. Rôle des garçonsDes membres du Comité et des témoins ont fait état de la nécessité d’inciter les garçons à changer ces perceptions négatives et limitatives entretenues à l’égard des filles, d’autant plus qu’ils seront appelés, avec les filles, à devenir nos travailleurs et nos décideurs de demain[11]. D’autres témoins, bien que conscients de l’importance d’inciter les garçons à porter un regard critique sur les attentes à l’égard des hommes et des femmes, ont aussi mis le Comité en garde contre la tentation de réduire la portée des programmes ciblant les filles, comme il en est question plus en détail ci-dessous. Ils ont aussi déconseillé de dresser les situations des filles et des garçons les unes contre les autres[12]. D’autres témoins ont évoqué la nécessité de faire jouer aux garçons un rôle dans les programmes de lutte contre la violence décrits dans les sections suivantes du présent rapport. B. Éducation et formationLes témoins s’entendaient en général pour dire que l’éducation est essentielle à l’élargissement des perspectives économiques pour les filles. Même s’ils reconnaissent que l’éducation, de la maternelle à la 12e année, est une affaire de compétence provinciale, sauf dans les réserves, plusieurs témoins ont souligné l’importance de ces niveaux d’enseignement. Le Comité a appris que, dans l'ensemble, les filles réussissent mieux que les garçons de la maternelle à la 12e année et qu’elles sont plus nombreuses à obtenir un diplôme. Des témoins ont toutefois indiqué que les perspectives économiques des garçons qui ne terminent pas leur 12e année sont souvent meilleures que celles des filles dans la même situation, précisant qu’il existe davantage de débouchés payants pour les garçons sans diplôme secondaire que pour les filles[13]. Le Comité a aussi appris que le taux d’abandon est plus élevé chez les filles autochtones, comme on l’explique plus loin dans le présent rapport, en présentant les recommandations destinées à favoriser l’achèvement des études secondaires et l’accès continu à l’éducation et à la formation, afin que ces filles puissent améliorer leurs perspectives économiques[14]. Une recommandation semblable vise l’achèvement des études secondaires et des programmes d’alphabétisation destinés aux femmes aux prises avec le système de justice pénale[15]. D’autres témoins ont également relevé des lacunes dans les programmes scolaires qui, si elles étaient comblées, augmenteraient les perspectives économiques pour les filles au Canada. Cela comprend la promotion des domaines d’étude et des carrières « non traditionnels » — sciences, technologie, génie, mathématiques — et des métiers spécialisés; de la littératie financière et des programmes de réduction de la violence, dont on parle en détail plus loin dans le présent rapport. Dans les recommandations plus générales, on demandait au gouvernement fédéral de faire de l’éducation des filles une priorité[16], en particulier pour celles issues de groupes marginalisés. D’autres témoins ont insisté sur la nécessité, pour le Canada, de moderniser son programme d’enseignement jusqu’à la 12e année. Voici ce que Tracy Redies, présidente et directrice générale, Coast Capital Savings Credit Union, a dit au Comité : […] notre système éducatif, qui devrait optimiser les possibilités d'un apprentissage et d'une réflexion à l'échelle mondiale, ne voit pas assez loin. Si nous devons préparer les jeunes Canadiens à tirer parti des nouvelles réalités mondiales, il faudra modifier nos programmes pour en tenir compte[17]. Linda Hasenfratz, directrice générale, Linamar Corporation, a fait part au Comité de sa vision d’un système d’éducation grâce auquel le Canada pourrait offrir de meilleures perspectives aux filles : J'aimerais que le Canada se fixe comme objectif de devenir le meilleur au monde en se dotant d'un système d'éducation qui créera les scientifiques et les ingénieurs les plus brillants, les plus innovateurs et les plus réputés du monde, avec le plus haut pourcentage de femmes diplômées[18]. Recommandation : Le Comité recommande que Condition féminine Canada, par le biais de ses relations fédérales/provinciales/territoriales, encourage les autorités provinciales et territoriales responsables de l’éducation à poursuivre leurs efforts afin que les programmes tiennent compte des réalités économiques mondiales actuelles et émergentes. 1. Accès à l’éducation postsecondaireLa recherche a montré à répétition les liens qui existent entre la scolarité et la participation et la prospérité économiques au Canada et, de fait, dans le monde entier. Comme on peut le voir dans le diagramme ci-dessous, les données canadiennes montrent que l’emploi à temps plein des personnes sans diplôme d’études secondaires a toujours été plus faible que celui des personnes ayant un quelconque niveau de scolarité postsecondaire, et que leur niveau d’emploi diminue régulièrement depuis 1997. À l’inverse, l’emploi à temps plein des diplômés postsecondaires augmente régulièrement avec le temps. Figure 1 – Emploi à temps plein, selon le niveau de scolarité atteint

Source : Statistique Canada, CANSIM,

tableau 282-0003, La capacité de poursuivre des études postsecondaires peut influer sur le revenu futur des jeunes Canadiens, car ces études constituent maintenant un préalable pour environ 70 % des postes annoncés récemment. L’importance des études postsecondaires est d’autant plus grande que le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans représente près du double de ce qu’il est pour l’ensemble de la population, soit 13,9 % par rapport à 7,2 %[19]. Des données récentes de Statistique Canada révèlent aussi que : […] les filles sont plus nombreuses que les garçons à obtenir leur diplôme d’études secondaires dans les délais prévus et moins susceptibles de décrocher. Après avoir terminé leurs études secondaires, plus de femmes que d’hommes s’inscrivent à des programmes collégiaux et universitaires. Une plus grande proportion d’entre elles en ressortent avec un diplôme ou un grade[20]. Dans les classements internationaux, le Canada arrive au premier rang parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour le taux de diplomation des études secondaires supérieures pour les garçons et les filles, bien que les filles obtiennent des taux de diplomation encore plus élevés[21]. Au-delà des études secondaires, le Recensement de 2006 révèle que plus de 60 % des femmes au Canada ont une quelconque forme de scolarité postsecondaire, et plus de 20 % détiennent au moins un diplôme de premier cycle universitaire[22]. Des témoins ont signalé au Comité les nombreux avantages que procure l’éducation postsecondaire, spécialement chez les filles et les jeunes femmes, et l’incidence des frais de scolarité et d’une dette éventuelle sur les inscriptions et le bien-être économique, une fois les études terminées[23]. Les recommandations en la matière se sont concentrées sur les mesures fédérales (et provinciales) de réduction de la dette étudiante[24]. Carol Stephenson, doyenne, Richard Ivey School of Business, University of Western Ontario, a parlé au Comité des avantages d’offrir des bourses d’études aux femmes : Il y a aussi les bourses pour les femmes [à l’égard desquelles le gouvernement peut agir]. [...] Je crois qu'il s'agit d'un excellent incitatif pour les femmes — et surtout pour celles qui n'ont pas nécessairement les moyens — qui veulent entreprendre une carrière dans le domaine des affaires, soit le domaine qui m'est probablement le plus familier[25]. Par ailleurs, des témoins ont attiré l’attention du Comité sur des groupes particuliers qui sont souvent laissés pour compte, comme les jeunes issus des systèmes de protection de l’enfance[26], les filles des régions rurales ou éloignées[27], les filles handicapées[28] et les filles autochtones[29]. Les recommandations concernant ces groupes parlaient, notamment d’améliorer le transport adapté pour aider les étudiants handicapés à poursuivre des études postsecondaires[30], et de maintenir ou de bonifier le financement de l’enseignement postsecondaire pour les étudiants autochtones[31]. C. Rôle des famillesBeaucoup de témoins ont décrit le rôle unique des filles et des jeunes femmes dans le maternage, ainsi que pendant la grossesse et dans les soins aux nourrissons, et aussi la place qu’elles occupent au sein de leur famille et de leur communauté au sens large. Des témoins ont aussi évoqué les taux de participation très élevés des mères à la population active, puisque 70 % de celles qui ont des enfants de moins de cinq ans travaillent à l’extérieur du foyer[32]. Quant à l’emploi, les données de Statistique Canada démontrent que chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans, le taux de chômage (regroupant celles qui ne travaillent pas et celles qui sont en recherche d’emploi) est de 11,8 % pour les femmes sans enfants et de 19,1 % chez les femmes avec enfants[33]. La garde des enfants et les services connexes ont été largement reconnus comme étant nécessaires pour favoriser la participation à la vie économique et la prospérité des jeunes femmes mères, tant grâce aux études que par le travail[34]. Les recommandations connexes sur la garde des enfants ont porté surtout sur le financement fédéral de programmes d’éducation préscolaire[35]. Plus concrètement, des témoins ont insisté sur la nécessité d’offrir des services de garde aux femmes exerçant des métiers spécialisés, dont les heures de travail dépassent souvent la journée normale[36], ainsi qu’aux femmes des Premières Nations vivant dans les réserves et en milieu urbain[37]. Selon les conclusions d’une étude internationale, l’accès à des services de garde abordables peut accroître la participation des mères de jeunes enfants au marché du travail et ainsi contribuer à leur prospérité économique et à leur bien-être : Les parents au travail qui ont de jeunes enfants ne peuvent garder leur emploi sans une forme quelconque de services de garde. Bien que traditionnellement, les mères permettaient aux pères d’occuper un emploi en prenant soin des enfants à la maison, on compte maintenant plus de mères au travail au Canada et dans d’autres États libéraux. Les recherches ont révélé que le fait de réduire les coûts des services de garde avait pour effet d’augmenter l’emploi chez les mères[38]. Des témoins, représentant des organisations syndicales et des directions d’entreprises, ont fait état d’autres obstacles à l’équilibre entre travail et vie familiale, outre les soins destinés aux jeunes enfants, et de leurs effets sur la participation, la prospérité et le leadership économiques[39]. Les recommandations étaient variées et appelaient le gouvernement à lancer une campagne pour promouvoir cet équilibre[40] et à adopter des politiques du travail en ce sens[41], et aussi à inciter les pères à prendre part aux tâches domestiques pour favoriser un meilleur équilibre[42]. Enfin, Ellen Moore, présidente du conseil et présidente-directrice générale, Chubb Insurance Company of Canada, a évoqué la nécessité d’assurer la réintégration des femmes qui reprennent le travail après une longue absence, comme un congé de maternité, et exhorté les employeurs à prendre les mesures nécessaires « pour faciliter le retour au travail des femmes après une absence[43] ». PARTICIPATIONLa motion adoptée par le Comité faisait de la participation économique un des objectifs à atteindre pour les filles et les jeunes femmes. Parmi les témoins, beaucoup ont rappelé l’importance de l’emploi pour garantir le bien-être économique et la mise en place des assises nécessaires à la prospérité et au leadership économiques. Les témoignages et les recommandations concernant cette question d’ordre général se trouvent après la partie consacrée aux obstacles à la participation auxquels font face certaines filles et jeunes femmes. A. Obstacles à la participationEn plus des sujets généraux évoqués dans la précédente partie du présent rapport, des témoins ont parlé des obstacles susceptibles d’empêcher les filles et les jeunes femmes d’entrer sur le marché du travail. Des représentantes de Condition féminine Canada ont dit au Comité que leurs programmes de financement étaient essentiellement axés sur l’élimination des obstacles freinant la participation à la vie économique, sociale et démocratique au pays[44]. Le Comité a appris qu’au Canada, les filles issues de groupes déjà marginalisés sont souvent celles qui se heurtent aux difficultés les plus grandes et les plus nombreuses[45]. Comme il est mentionné précédemment, ces groupes sont constitués aussi de personnes victimes de harcèlement et de violence; de personnes vivant dans des régions rurales ou éloignées; de personnes ayant le statut d’Autochtone; de nouveaux arrivants; de membres des minorités visibles, ethniques et linguistiques; et de personnes ayant grandi ou vivant dans la pauvreté[46]. Par exemple, le Comité a appris que l’écart salarial entre les hommes et les femmes au Canada est plus grand que la moyenne canadienne parmi les femmes autochtones, handicapées ou faisant partie d’une minorité raciale[47]. Comme ces situations sont souvent interreliées, les recommandations portent souvent sur plusieurs d’entre elles. Par exemple, Barbara Byers, vice-présidente exécutive, Congrès du travail du Canada, estime qu’il faut reconnaître « les problèmes de la pauvreté, du chômage et de la violence chez les femmes autochtones et les femmes handicapées[48] », et les résoudre. Leanne Nicolle, directrice, Engagement de la communauté, Plan International Canada Inc., est d’avis que Condition féminine Canada pourrait aider les filles à améliorer leur situation économique et qu’il lui faudrait pour cela « veiller à offrir de la formation en compétences de la vie quotidienne dans les collectivités marginalisées, comme les communautés autochtones et celles qui vivent sous le seuil de pauvreté dans les quartiers prioritaires[49] ». Mary Ellen Turpel-Lafond, Representative for Children and Youth, Colombie-Britannique, a affirmé au Comité que pour améliorer la situation économique des filles au Canada, […] nous devons prêter une attention particulière à certains groupes extrêmement vulnérables de filles et de femmes. Nous devons utiliser l'information à notre disposition pour élaborer des approches de politique sociale et de développement communautaire plus efficaces et novatrices afin que nous puissions mobiliser les filles et les femmes et les soutenir adéquatement pour les aider à améliorer leur sort [50]. Recommandation : Le Comité recommande que Condition féminine Canada continue à contribuer à des projets destinés à venir en aide aux filles et aux jeunes femmes défavorisées sur de multiples plans et cherche des façons d’augmenter le nombre de ce type de projets. Les filles qui réussissent à surmonter les obstacles sont quand même confrontées à des contraintes qui nuisent à leur participation et à leur prospérité économiques. Un rapport de recherche récent commandé par le gouvernement du Canada résume ces effets durables : Des pressions financières liées aux faibles salaires, à l’instabilité professionnelle ou à un endettement étudiant et hypothécaire plus lourd des jeunes que par le passé peuvent alors créer un sentiment d’incertitude quant aux perspectives d’avenir. Tous les jeunes n’ont pas accès au même répertoire de ressources personnelles, sociales, scolaires et financières pour réussir leur entrée dans la société adulte[51]. Les témoignages et recommandations propres à chacune des situations mentionnées suivent. 1. Harcèlement et violence sexistesLa violence a un impact terriblement néfaste sur la prospérité économique d’une femme, et une femme dont la situation économique est médiocre est beaucoup plus exposée à la violence. Ce cycle est expliqué dans une publication de l’Agence de la santé publique du Canada : La pauvreté marginalise les femmes, augmentant le risque qu’elles soient victimes de violence, tandis que la violence les isole, car les effets mentaux et physiques réduisent leur sentiment de bien-être, limitant les possibilités[52]. Dans la même publication, on peut lire que « la pauvreté et la violence reflètent les relations de pouvoir inégales, ce qui se traduit par une discrimination systémique contre les femmes » et que « cette discrimination systémique veut dire que les femmes ont moins de chance de trouver des emplois bien rémunérés et de subvenir adéquatement à leurs besoins en matière de logement, d’éducation, de soins pour les enfants et de services de santé[53] ». Par ailleurs, « le traumatisme lié au fait d’avoir été victime d’agression peut avoir une multitude d’effets physiques et psychologiques qui ont une incidence sur leur employabilité[54] ». Les problèmes d’employabilité de ces femmes sont également expliqués : […] les femmes qui ont été maltraitées peuvent souffrir d’anxiété et de dépression, avoir de la difficulté à se concentrer ou à être disciplinées et être méfiantes ou distraites. Elles peuvent prendre plus de temps que d’autres femmes pour terminer des programmes de formation à l’emploi. Elles peuvent devoir déployer plus d’efforts pour améliorer leur confiance en elles-mêmes et se préoccuper davantage de leur sécurité[55]. Une étude publiée en 2011 dans la revue Analyse de politique révèle ceci : Les problèmes chroniques de santé physique et mentale associés à la violence peuvent réduire l’employabilité des femmes et amenuiser leur capacité à acquérir des ressources économiques et matérielles pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, ce qui entraîne absentéisme et moindre qualité du travail et pertes consécutives pour les employeurs et pour l’État[56]. Le Comité a entendu plusieurs témoins dire que le harcèlement et la violence constituent des obstacles évidents à la participation, à la prospérité et au leadership économiques des filles et des jeunes femmes au Canada[57]. La ministre, l’honorable Rona Ambrose a évoqué le problème lorsqu’elle a déclaré devant le Comité : « Bien entendu, nous croyons que la sécurité physique des femmes va de pair avec leur sécurité économique[58]. » L’importance de la protection contre le harcèlement et la violence revenait souvent dans les propos des témoins favorables à des espaces « réservés aux filles », afin que celles-ci puissent espérer de meilleures perspectives d’avenir[59]. Cet aspect et d’autres, concernant des services et des initiatives destinés à un seul sexe, ainsi que les recommandations afférentes sont présentés plus en détail dans les parties subséquentes du présent rapport. Des témoins ont informé le Comité que le taux de harcèlement dont sont victimes les jeunes femmes au secondaire en Ontario est de l’ordre de 46 %[60], et que le taux de violence sexuelle à l’égard des jeunes filles autochtones âgées de moins de 18 ans atteint 75 %[61]. Le Comité a aussi appris que les filles vivant dans des régions rurales ou éloignées ont moins accès à des services d’aide que les autres lorsqu’elles subissent de la violence[62]. Comme il est mentionné précédemment, plusieurs témoins ont discuté de l’importance de protéger les jeunes contre l’intimidation, le harcèlement et la violence sexistes à l’école; ils ont aussi proposé des initiatives prometteuses pour y parvenir. Vous en trouverez des exemples à l’annexe B du présent rapport, où figure la liste des initiatives décrites par les témoins lors de leur comparution ou par d’autres intervenants dans leur mémoire au Comité. Voici ce que Saman Ahsan, directrice générale, Fondation filles d’action, a dit au Comité à propos des effets du harcèlement fondé sur le sexe : […] il cause la dépression et un sentiment d'inutilité. Il peut mener à la toxicomanie, à la délinquance violente, à des pensées suicidaires. Il peut donc créer de nombreux problèmes. Une fille qui fait face à ce type de harcèlement ne fera manifestement pas de son mieux pour réussir à l'école et dans sa carrière professionnelle, ce qui restreindra ses perspectives économiques à long terme[63]. Mme Ahsan recommande entre autres d’« élargir et développer les programmes qui visent à réduire le harcèlement à caractère sexuel, en particulier dans les établissements d'éducation[64] ». De même, Jocelyne Michelle Coulibaly, représentante de la Région d’Ottawa, Conseil de représentation, Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, a affirmé au Comité qu’« il est primordial d'élargir et de développer les programmes qui visent à réduire le harcèlement à caractère sexuel65] ». Dans sa présentation au Comité, l’Alliance de la fonction publique du Canada recommande « des mesures efficaces pour protéger les filles contre la discrimination et le harcèlement[66] ». Recommandation : Le Comité recommande que Condition féminine Canada continue à soutenir les programmes visant à créer des endroits sûrs pour les filles, en particulier en ce qui concerne la recherche de solutions pour prévenir la violence dont elles sont victimes à l’école et au travail et y remédier. Comme il est mentionné précédemment, beaucoup de témoins ont aussi fait état de la nécessité d’amener les garçons à participer à des programmes axés sur la prévention de la violence fondée sur le sexe et les moyens d’y remédier, et ont pris acte du soutien offert par Condition féminine Canada à l’égard de cet important volet des mesures de lutte contre la violence[67]. Le Comité a reçu des recommandations en faveur de l’adoption d’une approche plus large pour prévenir la violence à l’égard des filles et des jeunes femmes et y réagir. Par exemple, la YWCA, dans un mémoire adressé au Comité, a recommandé que « le gouvernement fédéral s’engage à diriger un processus visant à coordonner les politiques sur la violence faite aux femmes dans les trois ordres de gouvernement afin de garantir la sécurité des femmes[68] ». Dans un autre mémoire adressé au Comité, Jolanta Scott-Parker, directrice générale, Fédération canadienne pour la santé sexuelle, recommande d’investir dans « l’éducation de portée générale en santé sexuelle » afin de promouvoir de saines relations[69]. Dans la présentation distribuée au Comité au moment de leur comparution, les représentantes de l’Alliance de la fonction publique du Canada recommandent de mettre en œuvre des programmes destinés à sensibiliser les filles à leurs droits et à les aider à les exercer[70], objectif qui va de pair avec l’initiative de l’organisme Plan Canada et de la ministre responsable de Condition féminine Canada visant à faire reconnaître la Journée internationale des filles[71]. Recommandation : Le Comité recommande que Condition féminine Canada contribue à la sécurité des filles grâce au :

Le Comité a aussi appris que les femmes qui fuient la violence peuvent parfois se retrouver dans des situations précaires, ce qui a donné lieu à des recommandations précises concernant l’engagement fédéral dans la création de refuges d’urgence[72] et l’offre de logements abordables permanents et sécuritaires[73]. 2. Communautés rurales et éloignéesLes témoignages livrés devant le Comité faisaient aussi état de préoccupations relatives à l’accès aux services de soutien pour aider les filles à surmonter les obstacles à leur participation à la vie économique dans les communautés rurales et éloignées, et des défis supplémentaires qu’il faut relever pour assurer cette participation et la prospérité des filles dans ces communautés[74]. Des représentantes de Condition féminine Canada ont fait savoir au Comité qu’un récent appel de propositions destiné à régler les problèmes auxquels sont confrontées les femmes des communautés rurales ou éloignées avait permis de recueillir près de 250 propositions, dont 48 ont fait l’objet d’une annonce; certaines proposaient des solutions pour contrer la violence dont sont victimes les femmes, d’autres visaient la sécurité économique, mais toutes concernaient les femmes vivant dans de petites communautés[75]. La liste des projets annoncés figure à l’annexe A. Parmi les problèmes les plus criants que doivent affronter les filles dans ces communautés figure le manque de programmes éducatifs et d’emplois locaux disponibles, forçant ces jeunes à quitter la maison pour étudier et trouver un emploi ailleurs[76]. Quant aux filles autochtones, des témoins ont décrit les défis supplémentaires auxquels elles doivent faire face, comme l’exposition à une culture et une langue nouvelles[77], la garde des enfants[78] et le manque de logements abordables[79]. Jane Stinson, directrice, Projet FemNorthNet, Institut canadien de recherches sur les femmes, a recommandé que « le gouvernement fédéral appuie l'établissement et l'expansion de l'éducation postsecondaire dans les communautés du Nord[80] ». Elle a aussi insisté sur la nécessité de soutenir les jeunes femmes, lorsqu’elles doivent quitter leur collectivité pour aller poursuivre leurs études : Les jeunes femmes des communautés du Nord doivent généralement quitter leur milieu pour partir loin dans le sud où elles se retrouvent isolées de leur famille et de leurs amis, sans soutien émotionnel et financier. [...] [L]es étudiants autochtones partent s'installer dans un endroit où la langue est entièrement différente et où ils ont très peu d'appuis[81]. Elyse Allan, présidente et directrice générale, GE Canada, a affirmé ce qui suit au Comité : […] les filles des collectivités éloignées qui veulent poursuivre des études postsecondaires doivent souvent quitter la maison, ce qui peut être coûteux, stressant, et avoir un effet dissuasif important. Nous recommandons donc fortement au gouvernement d'appuyer les collectivités et les programmes postsecondaires qui aident les filles à quitter le foyer familial, y compris les dispositions sur la garde des enfants[82]. Recommandation : Le Comité recommande que Condition féminine Canada collabore avec le Conseil du Trésor afin que l’analyse comparative entre les sexes au sein des ministères et organismes tienne compte des effets de la politique sur les femmes et les filles des collectivités éloignées et isolées. 3. Statut d’AutochtoneLes filles et les jeunes femmes autochtones forment une part importante de la population autochtone féminine. En 2006, 28 % des femmes autochtones avaient moins de 15 ans, et 18 % avaient entre 15 et 24 ans[83]. La même année, l’âge médian des femmes autochtones était de 27,7 ans, contre 40,5 ans chez les femmes non autochtones[84]. Statistique Canada signale aussi que les femmes autochtones sont généralement moins susceptibles que les femmes non autochtones de faire partie de la main-d’œuvre rémunérée. Selon des données recueillies en 2006 : […] 51,1 % des femmes autochtones de 15 ans et plus avaient un emploi, par rapport à 57,7 % des femmes non autochtones. Les femmes autochtones (51,1 %) étaient également moins susceptibles que les hommes autochtones (56,5 %) d’occuper un emploi[85]. Les jeunes filles autochtones risquent plus d’être confrontées à des facteurs de risque pouvant compromettre leur participation à la vie économique et leur cheminement vers la prospérité et le leadership. La Fondation canadienne des femmes signale que les filles autochtones « présentent des taux alarmants de dépression, de suicide, de toxicomanie, d’infection à VIH et de pauvreté[86] ». a. Grossesses précocesLa recherche montre que le taux de grossesses à l’adolescence est quatre[87] à six[88] fois plus élevé chez les jeunes autochtones que chez les jeunes filles non autochtones. Les données les plus récentes montrent que 8 % des adolescentes autochtones ont des enfants contre 1,3 % des jeunes filles non autochtones du même âge[89]. Il en résulte qu’un plus grand nombre de filles autochtones sont élevées par une mère jeune que dans la population générale. Une jeune fille inuite ou amérindienne sur quatre, et une jeune fille métisse sur cinq, ont une mère âgée entre 15 et 24 ans, alors que le taux est d’une sur dix dans la population non autochtone[90]. Cette situation a, bien sûr, des répercussions sur l’éducation et le revenu des filles de 10 à 19 ans, ce groupe d’âge sur lequel porte justement l’étude du Comité. Plus de 33% des femmes autochtones, de plus de 25 ans, n’ont pas terminé leurs études secondaires (contre 20 % des femmes non autochtones); de ce nombre, près de 25% des femmes autochtones, âgées de 15 à 34 ans, donnent la grossesse ou la nécessité de s’occuper de ses enfants comme raison pour n’avoir pas terminé leurs études[91]. De même, 11 % des femmes autochtones vivant hors réserve qui avaient commencé des études de niveau postsecondaire mais ne les ont pas terminées donnent la même raison pour justifier l’abandon de leurs cours[92]. Des données plus récentes, toutefois, témoignent d’une amélioration de la situation des femmes autochtones de 25 à 54 ans, dont le taux de diplomation postsecondaire serait passé de 41 % en 2001 à 47 % en 2006[93]. b. Violence à l’égard des femmes autochtonesLe Comité a déjà une bonne connaissance des enjeux auxquels font face les femmes autochtones au chapitre de la violence et de la traite des personnes, puisque ceux-ci ont été mis en relief dans l’étude réalisée par le Comité en 2010-2011 au sujet de la violence à l’égard des femmes autochtones, laquelle a abouti à la publication d’un rapport provisoire, Un cri dans la nuit : un aperçu de la violence faite aux femmes autochtones[94], et d’un rapport final, Mettre fin à la violence contre les filles et les femmes autochtones — Un nouveau départ grâce à l’autonomisation[95]. c. Analyse comparative entre les sexes dans le développement économiqueEn 2007, l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) faisait la recommandation suivante pour améliorer la condition économique des femmes autochtones : Faire en sorte que les stratégies économiques prennent en compte toutes les conditions socioéconomiques nécessaires pour créer un contexte propice dans lequel les femmes autochtones pourront participer à la vie économique. Par exemple, des services de garderie, du logement adéquat, des stratégies de lutte contre le sexisme et des mesures garantissant le droit de vivre sans violence : voilà autant de facteurs à faire entrer en ligne de compte. Les inégalités que subissent les femmes autochtones doivent être éliminées dans tous les secteurs[96]. Au cours des audiences consacrées à la présente étude, le Comité a appris qu’une analyse du cadre fédéral pour le développement autochtone effectuée par l’AFAC avait révélé que les débouchés économiques se concentrent dans des secteurs qui avantagent les hommes, et qu’on avait discuté, dans le cadre d’ateliers avec des ministères et organismes fédéraux, de la façon dont les investissements du gouvernement fédéral pourraient contribuer à accroître la participation des femmes autochtones à la vie économique[97]. Claudette Dumont-Smith, directrice générale, AFAC, a exhorté le gouvernement fédéral à : […] effectuer une analyse, adaptée aux différences culturelles et comparative entre les sexes, des actifs des communautés et du financement du développement à l'échelon fédéral pour évaluer l'accès au financement et les résultats du financement; mettre en œuvre ou augmenter les possibilités de financement équitable pour les femmes autochtones dans les programmes comme celui du développement des entreprises autochtones et la stratégie d'approvisionnement auprès des Autochtones; mesurer l'équité entre les sexes toujours de la même façon et analyser les données réparties d'après les groupes d'âge et les sexes à l'aide d'une méthode d'analyse comparative entre les sexes[98]. Recommandation : Le Comité recommande que Condition féminine Canada continue à collaborer avec les ministères et organismes fédéraux concernés pour inciter à procéder à l’analyse comparative entre les sexes des programmes de développement économique, en particulier de ceux visant les Autochtones et leurs collectivités. d. Protection de l’enfanceLe Comité a appris que les enfants autochtones sont fortement surreprésentés dans le système de placement en famille d’accueil[99]. Selon l’Étude canadienne sur l'incidence des signalements de cas de violence et de négligence envers les enfants réalisée en 2008, le taux d’enquêtes sur les cas corroborés de maltraitance des enfants était quatre fois plus élevé chez les enfants autochtones que chez les enfants non autochtones100]. Des rapports révèlent que le nombre d’enfants des Premières Nations placés sous la garde du système de protection de l’enfance est aujourd’hui plus élevé qu’à l’apogée du système des pensionnats indiens[101]. La violence et la négligence, de même qu’une prise en charge par le système de protection de l’enfance, peuvent se répercuter directement sur l’éducation de l’enfant et ses chances futures de réussite économique. Des rapports révèlent l’existence d’un lien entre l’environnement familial de l’enfant et son rendement et sa réussite scolaires[102]. Selon une étude menée par l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance, les enfants ontariens pris en charge ont un taux de diplomation secondaire de 44 %, contre 81 % pour leurs pairs[103]. Un autre rapport souligne les graves conséquences subies par les enfants qui proviennent de foyers où ils ont souffert de violence ou de négligence[104] :

e. Justice pénalePar ailleurs, les Autochtones demeurent surreprésentés dans les établissements correctionnels, et c’est le cas des adolescentes autochtones : un rapport de Statistique Canada signale qu’en 2008/2009, « parmi les neuf provinces et territoires déclarants, les adolescentes autochtones représentaient 44 % des adolescentes placées sous garde en milieu ouvert ou fermé, 34 % de celles admises en détention provisoire et 31 % de celles admises en probation[105] ». De plus, cette étude souligne qu’il existe un lien important entre la détention des jeunes et la restriction de leurs perspectives économiques. Les jeunes femmes qui entrent en détention sont moins susceptibles d’avoir terminé leurs études secondaires et plus susceptibles d’être sans emploi que l’ensemble des femmes de la population canadienne[106]. Selon une étude de l’Université de Waterloo sur les femmes qui sortent de prison et réintègrent leur collectivité, l’emploi est un facteur clé de réinsertion. L’étude souligne le sentiment de marginalisation et de stigmatisation qu’éprouvent les femmes au sortir de prison, et l’impact que ce sentiment peut exercer sur leur confiance et leur motivation. L’étude indiquait également que bon nombre de ces femmes n’avaient aucune occasion d’emploi, et décrivait « leur urgent besoin de dénicher un emploi ». Pour les femmes,« la disponibilité d’un emploi leur permettant de gagner leur vie jouerait un rôle déterminant dans la prévention d’un retour à la toxicomanie et à d’autres formes de comportements criminels[107] ». Des témoins ont mis en relief bon nombre de ces enjeux : les filles autochtones doivent composer avec de faibles taux de diplomation, une prévalence beaucoup plus grande de grossesses précoces et du nombre de mères adolescentes[108], des démêlés plus fréquents avec le système de justice pénale[109] et un taux de pauvreté supérieur à celui qu’on retrouve chez les non-Autochtones, ce qui compromet l’avenir économique de ces jeunes filles. Au nombre des recommandations formulées pour venir à bout de ces problèmes figurent des propositions visant à faire davantage de campagnes de sensibilisation contre la violence[110] dans les communautés autochtones et à favoriser l’accès aux services de santé des filles autochtones dans les réserves[111]. f. Réinstallation pour poursuivre sa scolaritéPar ailleurs, des témoins ont fait savoir que même les étudiantes autochtones qui obtiennent leur diplôme d’études secondaires ne sont pas outillées pour suivre des études postsecondaires. Paige Isaac, coordonnatrice, Maison des peuples autochtones à l’Université McGill, a expliqué au Comité que les programmes de transition proposés par certaines universités pour les étudiants autochtones ne sont peut-être d’aucune utilité parce que certains étudiants, « même s’ils ont terminé leur douzième année, n’ont pas les connaissances nécessaires pour entrer à l’université[112] ». Face à ce problème, des témoins ont demandé un accroissement des possibilités de scolarisation des filles autochtones vivant dans les réserves. Voici ce qu’Elyse Allan a dit au Comité : « Ces collectivités [les collectivités éloignées] sont en première ligne du développement des ressources, mais leurs habitants ne peuvent souvent pas y prendre part faute de compétences, de formation et d'infrastructure de base[113]. » Andrée Côté, agente au Programme des femmes et des droits de la personne, Section des programmes nationaux, Alliance de la fonction publique du Canada, a réitéré l’importance d’améliorer les résultats scolaires dans les réserves[114]. De même, Paige Isaac a plaidé en faveur d’« un meilleur programme d'enseignement obligatoire destiné aux jeunes Autochtones de la maternelle à la douzième année[115] ». Mme Allan a ensuite exprimé son appui aux recommandations en faveur d’un financement fédéral des infrastructures scolaires des réserves équivalent à celui accordé aux écoles hors réserves[116]. Angelina Weenie, directrice de département, Programmes professionnels, First Nations University of Canada, a elle aussi souligné les disparités entre le financement des écoles de bandes et celui des écoles hors réserves[117]. De même, Mme Isaac a insisté sur la nécessité d’offrir un soutien financier suffisant aux programmes d’aide actuels destinés aux étudiants autochtones vivant loin de chez eux. Elle a recommandé que des fonds supplémentaires soient dégagés pour pouvoir offrir des services de counselling culturellement adaptés à leurs besoins[118]. Selon elle, il est prioritaire « d'appuyer les projets d'approche. Il faut établir le contact avec les jeunes Autochtones dès l'enfance et conserver ce contact tout au long de leur cheminement vers l'obtention d'un emploi[119] ». Claudette Dumont-Smith a insisté sur le rôle important joué par les centres d’amitié dans les agglomérations urbaines et a recommandé qu’un meilleur soutien financier leur soit accordé[120]. Le Comité reconnaît que bon nombre de ces suggestions ne relèvent pas du mandat de Condition féminine Canada. Recommandation : Le Comité recommande que Condition féminine Canada continue d’encourager le développement de la capacité des filles autochtones et envisage d’orienter son programme de financement sur l’amélioration de leur accès aux programmes scolaires et de formation existants. Le Comité a de plus appris que les filles et les jeunes femmes autochtones sont souvent aux prises avec des problèmes de logements inadéquats[121]. Des témoins ont également fait état d’une amélioration récente de la situation. Outre la ministre de la Condition féminine, qui a indiqué qu’elle accordait la priorité aux filles et aux femmes autochtones[122], des témoins ont signalé que les femmes autochtones titulaires d’un baccalauréat ès arts avaient des revenus supérieurs à leurs homologues non autochtones[123]. Le présent rapport présente plus loin d’autres témoignages et propositions détaillés sur le leadership des femmes autochtones. 4. Filles et femmes nouvellement arrivées au CanadaSelon Statistique Canada, en 2005, 20 % des filles et des femmes immigrantes appartenant à une famille économique vivaient sous le seuil de faible revenu avant impôt de Statistique Canada contre 10 % pour les filles et les femmes nées au Canada[124]. Ce sont les filles de moins de 15 ans qui affichaient le taux de faible revenu le plus élevé (40 %), ce qui s’explique probablement par « les conditions difficiles rencontrées par leurs parents sur le marché du travail[125] ». D’après une publication de la Fondation filles d’action, les filles immigrantes doivent relever des défis particuliers sur le plan :

Le Comité a entendu des témoignages portant précisément sur les filles de familles d’immigrants et de réfugiés au Canada, et sur les défis particuliers sur les plans culturel, linguistique et éducationnel qui les attendent dans leur préparation et leur participation à l’économie canadienne[127], notamment du fait de leur ignorance de leurs droits dans leur pays d’adoption[128]. Les témoins ont affirmé que la satisfaction des besoins primaires d’une famille, comme un logement abordable, est un préalable à l’intégration des nouvelles arrivantes à l’économie canadienne[129]. Plus précisément, Bertha Mo, directrice, Programme de counselling, Organisme communautaire des services aux immigrants d'Ottawa, a recommandé que le gouvernement « [finance] davantage de travaux de recherche sur le fonctionnement du système d'éducation pour les nouveaux arrivants[130] », ainsi que « des services de soutien à l’intégration pour toute la famille... [et] de conseils en matière d’orientation professionnelle pour les filles[131] ». Les responsables de Condition féminine Canada ont décrit les soutiens offerts par leur organisation aux jeunes immigrants[132], comme les initiatives impliquant les conseils scolaires ou autres fournisseurs de services au sein des collectivités de nouveaux arrivants[133]. Recommandation : Le Comité recommande que Condition féminine Canada appuie des organismes communautaires travaillant auprès des filles de familles nouvellement arrivées, pour ainsi évaluer comment optimiser leur intégration aux activités sociales et économiques du Canada, partager des pratiques prometteuses et encourager la reprise de projets qui se sont avérés fructueux. 5. Filles et femmes handicapéesSelon Statistique Canada, en 2006, 46 % des femmes handicapées occupaient un emploi comparativement à 65 % des femmes non handicapées[134]. Un article de 2009 explique l’importance de la participation au marché du travail pour les personnes handicapées : Les personnes handicapées font face à divers obstacles lorsque vient le temps de participer au marché du travail, même si maintenir un lien avec ce dernier est souvent crucial pour elles. Cela leur permet de répondre aux besoins de la vie courante, accroît leur estime d’elles-mêmes et donne un sentiment d’appartenance à la communauté[135]. Le Comité a appris que les filles et les femmes

handicapées risquent davantage d’être victimes de violence, ont moins de

chances de finir leurs études secondaires et se heurtent à des taux plus élevés

de chômage, peu importe leurs compétences[136]. En ce qui a trait aux filles et aux femmes souffrant de handicaps, les témoins ont mentionné au Comité l’importance des données statistiques, qu’ils disent être moins disponibles[138]. Bonnie Brayton, directrice exécutive nationale, Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, a recommandé d’améliorer les programmes de soutien du revenu destinés aux personnes handicapées pour les rendre plus souples et transférables et faciliter l’accès aux établissements postsecondaires et au logement[139]. De façon plus générale, elle a déclaré au Comité que le gouvernement fédéral devrait agir pour « que les politiques publiques, les programmes et l’appui financier se traduisent par une promesse aux générations futures de femmes et de filles handicapées qu’elles pourront aspirer aux mêmes possibilités que leurs homologues non handicapées[140] ». Recommandation : Le Comité recommande que Condition féminine Canada travaille de concert avec le Conseil du Trésor pour veiller à ce que l’analyse comparative entre les sexes tienne compte des besoins particuliers des filles et des jeunes femmes handicapées. 6. PauvretéSelon un rapport de Campagne 2000, le taux de pauvreté des enfants et des familles était de 9,5 % en 2009 (d’après les seuils de faible revenu après impôt de Statistique Canada)[141] contre 11,9 % en 1989[142]. En 2009 donc, environ 639 000 enfants canadiens vivaient dans la pauvreté, soit environ 1 sur 10[143]. Il y a des enfants et des familles qui sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté, à savoir les enfants de mères seules, d’immigrants et d’Autochtones et les familles ayant un enfant handicapé[144]. Les statistiques en font foi :

Selon une étude de Statistique Canada, il y a un lien entre le milieu familial de l’enfant et ses résultats scolaires, lesquels augurent de son futur succès économique[148]. Selon l’étude, « le fait que les enfants des ménages à faible revenu soient moins susceptibles d’être soumis aux facteurs du milieu familial peut aider à comprendre l’écart entre la disposition à apprendre selon les niveaux de revenu[149] ». Selon la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, beaucoup d’enfants de familles à faible revenu : […] éprouvent une motivation moindre à apprendre; accusent un retard de développement cognitif; obtiennent des notes inférieures; participent moins aux activités parascolaires; ont des aspirations de carrière moins élevées; connaissent des interruptions dans la fréquentation scolaire; fréquentent moins les universités; courent un risque accru d’analphabétisme; présentent des taux de décrochage supérieurs[150]. Un autre rapport fait état des facteurs de pauvreté qui compromettent le développement de l’enfant en général et sa préparation à l’école, en particulier : L’incidence de la pauvreté, sa profondeur, sa durée, le moment où elle sévit (c’est-à-dire l’âge de l’enfant), les caractéristiques du voisinage (p. ex., concentration de la pauvreté et de la criminalité, qualité des écoles) et l’impact de la pauvreté sur le réseau social de l’enfant (parents, parenté et voisins)[151]. Il y a lieu de croire aussi que la pauvreté nuit aux résultats scolaires des jeunes Canadiens et donc à leur réussite économique. Il y a une corrélation inverse entre le faible revenu et l’accès à l’éducation postsecondaire[152] : une recherche réalisée en 2006 indiquait que seulement 58,5 % des 18 à 24 ans dont le revenu familial (avant impôt) était de 25 000 $ ou moins s’inscrivaient à un établissement d’enseignement postsecondaire contre 81 % des 18 à 24 ans dont le revenu familial était de plus de 100 000 $[153]. De plus, on a mis au jour de solides liens entre d’une part la faiblesse des revenus et d’autre part l’incapacité de satisfaire aux besoins essentiels (p. ex. logement et alimentation nutritive) et l’intervention des services de protection de l’enfance auprès des familles[154]. Comme l’a appris le Comité, la pauvreté, tant chez les filles de familles à faible revenu que chez les jeunes femmes en général, constitue un obstacle de taille à la participation économique, car elle entrave grandement l’accès à l’éducation, au logement, aux moyens de transport et à d’autres produits et services nécessaires à la venue sur le marché du travail. La ministre de la Condition féminine, l’honorable Rona Ambrose, a souligné le chevauchement de la pauvreté avec d’autres obstacles lorsqu’elle a décrit l’augmentation des risques pour les femmes à faible revenu de connaître la violence, par suite de leurs choix limités de solutions[155]. On a relevé encore d’autres chevauchements en liant la pauvreté au handicap[156], au manque d’estime de soi[157], au statut d’Autochtone[158], à la présence dans le système de protection de l’enfance[159] et au statut d’immigrant ou de réfugié[160]. Les mères seules sont particulièrement surreprésentées dans le segment des Canadiens à faible revenu[161], ce qui affecte non seulement leurs possibilités propres, mais également celles de leurs enfants, notamment leurs filles. Dans les recommandations, on mettait l’accent sur la réduction de la pauvreté au sein de ces familles et de toutes les familles à faible revenu[162], et dans certaines, on proposait même d’augmenter les allocations familiales[163]. B. Compétences fondamentales et littératie financièreLes témoins et les auteurs des différents mémoires ont défini des lacunes dans les aptitudes acquises par les filles qui ont une incidence négative sur leur participation à l’économie[164]. Comme l’exprime Leanne Nicolle, c’est par leurs compétences fondamentales que les filles peuvent « rompre le cycle de la pauvreté et s’épanouir pleinement[165] ». Une recommandation générale porte précisément sur la nécessité de soutenir les programmes d’acquisition de compétences essentielles et de cibler les Autochtones et autres groupes marginalisés en adaptant ces programmes à leurs besoins[166]. Plusieurs témoins ont mentionné le rôle important de la littératie financière dans la participation à l’économie et, même, dans le chemin vers la prospérité et le leadership[167]. Comme l’a exprimé Mme Nicolle au Comité : « Pour assurer sa sécurité économique, il faut savoir gérer son argent[168] ». Tracy Redies a déclaré au Comité : Aujourd'hui, les femmes et les hommes devraient acquérir beaucoup plus tôt une littératie financière et comprendre les possibilités et les dangers des finances. Ils devraient comprendre les avantages d'épargner de bonne heure, de budgétiser et de bien utiliser le crédit. Des institutions financières et d'autres organismes méritoires, comme Jeunes entreprises, apportent un certain soutien, mais compte tenu de l'endettement canadien et de notre préparation généralement insuffisante à la retraite, il me semble que nous n'enseignons pas la littératie financière suffisamment tôt[169]. Mme Redies a insisté sur l’importance de la littératie financière particulièrement chez les filles : « Comme les femmes continuent d'apporter généralement un revenu d'appoint, il est essentiel de leur apprendre très tôt à gérer leurs finances et à être financièrement indépendantes[170]. » Saman Ahsan a également présenté une recommandation portant « sur la prestation de cours de littératie financière sexospécifique pour les jeunes femmes et les femmes[171] ». De façon encore plus précise, Jocelyne Wasacase-Merasty, directrice régionale, Région des Prairies, Centre national pour la gouvernance des Premières nations, a recommandé d’encourager l’indépendance économique chez les Autochtones en « [donnant] des connaissances financières de base aux femmes autochtones, [en formant] des gestionnaires solides, [en renforçant] les capacités des femmes autochtones et [en] leur [offrant] des possibilités de formation[172] ». Jocelyne Michelle Coulibaly a déclaré au Comité qu’au cours de toutes les consultations de la Fédération, « la jeunesse franco-ontarienne a réitéré la nécessité d'avoir des formations au sujet de la littératie financière en français[173] ». Recommandation : Le Comité recommande que Condition féminine Canada soutienne les initiatives qui ciblent l’acquisition de littératie financière, notamment les projets destinés aux filles autochtones et à celles qui appartiennent à d’autres groupes marginalisés, y compris à des groupes de langue minoritaire. C. Transition de l’école à la vie activeÀ niveaux de scolarité semblables, les jeunes femmes de moins de 25 ans réussissent mieux que les jeunes hommes. Ainsi, en 2009, 77,2 % des femmes de 15 à 24 ans ayant un certificat ou un diplôme postsecondaire non universitaire avaient un emploi, comparativement à 73,0 % des jeunes hommes[174]. Malgré ces progrès dans la situation des jeunes femmes sur le marché du travail, certains problèmes subsistent :

Des témoins ont décrit les difficultés que doivent surmonter bon nombre de jeunes filles lorsqu’elles font la transition entre l’école (quel que soit le niveau scolaire) et le monde du travail. Là encore, ces difficultés coexistent avec d’autres situations, comme la présence dans le système de protection de l’enfance[178], le statut d’Autochtone[179], la pauvreté, et le statut d’immigrant[180]. Après avoir décrit sa propre situation consécutive à l’obtention de son baccalauréat, Farrah Todosichuk, représentante, YWCA Canada, a déclaré au Comité : « Les jeunes femmes ont besoin d'aide pour acquérir ce genre de compétence, enrichir leur curriculum vitae et obtenir l'expérience nécessaire pour mieux assurer leur transition entre l'école et le monde du travail[181]. » Barbara Byers a dégagé le besoin de soutien lors des transitions, particulièrement pour les femmes adoptant des carrières dans le domaine des métiers et des technologies, et a suggéré que le gouvernement pourrait apporter son concours en appuyant les programmes d'apprentissage destinés aux jeunes ainsi que les programmes d'insertion professionnelle; en finançant des programmes de formation à l'employabilité et des programmes de transition, ceux qui incitent les femmes à obtenir de la nouvelle formation dans le domaine des métiers et de la technologie; et en répondant aux besoins des femmes pendant leur formation ou leur apprentissage[182]. De façon similaire, Laurel Rothman, coordonnatrice nationale, Campagne 2000, a demandé au gouvernement de « soutenir l'entrée sur le marché du travail […] ou la possibilité de trouver un premier emploi[183] », alors que la YWCA recommandait d’« accroître le soutien aux programmes de transition des jeunes vers le premier poste de leur carrière[184] ». Deux témoins ont recommandé plus précisément des stages pour faciliter cette transition. Tracy Redies a déclaré au Comité : « Nous pouvons faire davantage pour les aider par des stages créatifs et l'acquisition d'une expérience en gestion à un âge plus précoce pour qu'elles renforcent leur estime de soi et acquièrent des compétences[185]. » Paige Isaac a fait valoir l’importance des stages pour les jeunes Autochtones lors de leur transition : « Il faut offrir des possibilités de stage intéressantes et essayer d'intégrer les Autochtones sur le marché du travail. Des étudiants m'ont dit que les stages leur ont vraiment donné les moyens de réussir[186]. » Recommandation : Le Comité recommande que Condition féminine Canada travaille de concert avec des partenaires du secteur privé pour promouvoir le mentorat et autres mécanismes permettant aux filles de connaître la prospérité économique. PROSPÉRITÉDans sa motion, le Comité a mentionné la prospérité économique parmi les buts à atteindre pour les jeunes femmes. Un certain nombre de témoins ont précisé les domaines dans lesquels celles-ci pourraient tisser et augmenter leur prospérité économique. A. Emplois non traditionnelsEn décembre 2010, le Comité de la condition féminine a terminé une étude sur les emplois non traditionnels et publié un rapport intitulé La main-d’œuvre de demain : pour une présence accrue des femmes dans les emplois non traditionnels[187] dans lequel on mentionne que les femmes sont nettement sous-représentées dans les emplois non traditionnels, notamment dans les métiers de la construction, le génie et le secteur de l’exploitation et de l’exploration minières[188]. Selon des témoins cités dans le rapport de 2010, dans leurs choix d’emploi, les femmes sont fortement influencées par des facteurs qui commencent à jouer à un âge précoce, comme la culture, la famille et l’école[189]. Dès un jeune âge, certaines filles sont socialisées « à penser que certains emplois sont hors de leur portée[190] ». Les témoins ont relevé bon nombre de ces mêmes facteurs d’influence lors de leur récente étude. Les filles canadiennes sont nettement moins susceptibles que les garçons de s’engager dans des programmes de formation professionnelle et d’occuper un poste dans un secteur non traditionnel. Selon une étude, le Canada s’est classé à l’avant-dernier rang en ce qui concerne les taux d’obtention de diplôme des filles dans des programmes de formation professionnelle et d’apprentissage, sur 32 pays membres de l’OCDE[191]. Le Comité s’est fait dire qu’il serait possible d’améliorer la prospérité économique future des jeunes femmes en encourageant ces dernières à adopter des carrières dans des domaines non traditionnels, où le taux d’embauche est élevé, et la situation relativement aux salaires et aux avantages sociaux est favorable[192]. Les témoins ont indiqué que dans les domaines non traditionnels, on retrouvait des carrières dans des métiers spécialisés, en technologie, en génie et en mathématiques[193]. Les postes en gestion et de cadres supérieurs feront l’objet de la prochaine section sur le leadership. Bon nombre de témoins ont fait état des pénuries de main-d’œuvre actuelles ou prévues, et de la possibilité de former les femmes pour qu’elles occupent ce type de postes[194]. Un témoin, directrice générale d’une entreprise dans le domaine des marchés mondiaux des véhicules et de l’équipement industriel mobile, a exprimé la frustration de son entreprise qui veut bien augmenter son pourcentage de main-d’œuvre féminine, mais qui se heurte au nombre insuffisant de femmes qui reçoivent une formation dans ce domaine[195]. De la même façon, on a fait valoir au Comité, durant son étude de 2010, que beaucoup de secteurs professionnels sont aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre qualifiée, ce qui offre des possibilités d’emploi importantes. Par conséquent, l’activité accrue des filles dans les secteurs non traditionnels joue un rôle important dans la participation des filles à la vie économique[196]. On a énoncé un certain nombre de raisons pour lesquelles les jeunes femmes ne tendent pas à se tourner vers des carrières non traditionnelles, notamment les stéréotypes entourant ce type d’emplois, qui teintent leur perception[197], une culture dominée par les hommes dans la majorité de ces lieux de travail, ce qui donne lieu à l’exclusion et au harcèlement des femmes[198], et les horaires exigeants, qui nuisent à la conciliation travail-famille[199]. Dans le cadre de cette étude, les témoins ont également mis en cause la baisse du niveau de confiance qu’éprouvent les filles à l’école primaire, particulièrement dans les domaines reliés à des emplois non traditionnels[200]; la question du niveau de confiance sera abordée dans une section suivante. Il a été souligné que les filles possèdent une vaste gamme de talents et de compétences, dont certains contribueraient à leur succès plus marqué dans des domaines non traditionnels, et qu’il faudrait orienter ces filles dans cette direction[201]. Certains témoins ont indiqué que la dynamique des rapports entre hommes et femmes au sein de la main-d’œuvre devrait se modifier, qu’il devrait y avoir un plus grand respect et une meilleure rémunération du travail traditionnellement dominé par les femmes[202], et un changement vers une plus grande participation des femmes dans les emplois non traditionnels, pour que ces emplois deviennent tout simplement « des emplois pour tous[203] ». Les témoins ont mentionné les avantages à diversifier la main-d’œuvre dans le secteur non traditionnel, et déclaré que des équipes diversifiées qui intègrent des femmes contribuent à améliorer tant la productivité et la résolution de problèmes que la concurrentialité[204]. Ils ont également fait remarquer que les syndicats ont activement encouragé la participation des femmes aux domaines non traditionnels, comme les métiers spécialisés ou la construction[205]. Le Comité a reçu des recommandations générales visant à élaborer des stratégies et à offrir des programmes aux jeunes femmes dans le but de réduire l’écart entre les sexes dans les secteurs non traditionnels[206]. Des témoins ont aussi présenté des recommandations précises, notamment l’élaboration de campagnes de sensibilisation auprès des filles[207], un investissement dans un programme de promotion des sciences, de la technologie, du génie et des mathématiques, dans le but d’accroître la littératie scientifique chez les jeunes filles[208], et la constitution d’une stratégie nationale en matière d’éducation aux sciences, de la maternelle à la 12e année[209]. Jennifer Flanagan, présidente et directrice générale d’Actua, a parlé de la nécessité d’investir dans des programmes pour les filles dans des domaines non traditionnels. Ces programmes jouent un rôle important dans l'accroissement de la résilience des filles et des jeunes femmes et dans leur accession à l'autonomie financière. Cela constituera une importante contribution à la prospérité économique globale et à l'indispensable diversification de la main-d'œuvre[210]. Elyse Allan a exploré l’idée d’une stratégie nationale de la façon suivante : Le pays pourrait en faire plus pour encourager les jeunes, surtout les filles, à étudier les sciences et les mathématiques dans la période déterminante située entre la maternelle et la fin du secondaire. Les provinces auront naturellement un rôle prépondérant à jouer en la matière, mais l'aide fédérale aux études postsecondaires peut aussi être utile[211]. Pour accroître la présence des femmes dans les domaines non traditionnels, les témoins ont recommandé d’accorder une attention particulière à l’inscription et à la diplomation des jeunes femmes dans les programmes pertinents[212], tout en adoptant une approche de collaboration avec les universités et les collèges[213], ainsi qu’avec les partenaires de l’industrie[214]. Linda Hasenfratz a recommandé que les universités et les collèges travaillent en collaboration, dans le but de […] devenir les meilleurs du monde pour ce qui est du calibre, du nombre et du taux de réussite d'ingénieurs et de scientifiques que le Canada produit, en augmentant plus spécifiquement le pourcentage de femmes dans ce domaine[215]. Les témoins ont également recommandé que le gouvernement fédéral participe au soutien et au financement de stages, de programmes de transition école-travail et d’autres programmes de formation à l’employabilité pour les jeunes[216]. Recommandation : Pour soutenir et encourager la participation accrue des filles aux secteurs non traditionnels, le Comité recommande que Condition féminine Canada

Des représentantes de Condition féminine Canada ont dit au Comité que le programme de promotion de la femme avait lancé un appel de propositions en février 2011, et que trois des thèmes visés touchaient la prospérité économique par le truchement des emplois non traditionnels : « Le premier [thème] était d'accroître le recrutement des femmes dans des professions traditionnellement réservées aux hommes. Le deuxième était d'accroître leur maintien en poste dans ces professions, car [on a] constaté que, parfois, certains employeurs réussissaient à recruter des femmes, mais pas à les maintenir en poste […] Le troisième […] visait à offrir des débouchés financiers et des possibilités de croissance aux femmes chefs d'entreprises[217]. » B. Modèles de rôle dans les secteurs professionnels non traditionnelsDes témoins ont dit qu’en règle générale, l’absence de femmes dans les métiers, les technologies, les affaires et dans d’autres secteurs professionnels non traditionnels faisait que les filles avaient du mal à s’imaginer étudier et faire carrière dans ces domaines, même si elles y trouvaient un certain intérêt[218]. L’augmentation récente du nombre de femmes dans ces secteurs amène les filles à s’imaginer plus facilement dans de telles professions et à prendre ces femmes comme modèles[219]. Des femmes ont témoigné de la grande influence qu’avaient eue ces modèles pour elles-mêmes[220]. Des témoins ont dit au Comité que la plupart des programmes qui cherchent à intéresser les filles aux secteurs professionnels non traditionnels utilisent le principe du modèle à suivre, et en ont confirmé l’efficacité[221]. Quand les femmes qui jouent ce rôle de modèle viennent en personne rencontrer les filles, elles peuvent répondre aux questions sur leur travail et donner aux filles le goût de poursuivre leurs études[222]. Les témoins ont recommandé que cette approche du modèle à suivre soit généralisée, surtout dans les secteurs d’emploi non traditionnels, afin que les jeunes filles y trouvent de l’inspiration[223]. Un témoin a proposé de créer et de subventionner des programmes de mentorat « pour permettre aux jeunes filles de faire connaissance avec des femmes scientifiques et ingénieures qui peuvent partager leur vécu et contribuer à dissiper les stéréotypes persistants [224] ». Les recommandations portant sur les modèles à suivre sont énoncées dans une section ultérieure centrée sur ce concept et sur le leadership. Un autre témoin a recommandé que le gouvernement fédéral donne à ses propres employés, notamment les ingénieurs, l’occasion de se rendre dans les établissements d’enseignement et de participer à des programmes[225]. C. EntrepreneurshipOn peut favoriser la prospérité économique des filles en encourageant l’entrepreneurship, et en faisant valoir l’indépendance financière associée au fait de posséder sa propre entreprise[226]. On a signalé qu’un nombre accru de femmes se lancent aujourd’hui en affaires et créent leur propre PME[227]. Les témoins ont recommandé des moyens d’aider les femmes dans le secteur de l’entrepreneuriat durable : que du soutien soit accordé à l’entreprise sociale[228] et que le gouvernement fédéral mette à la disposition des femmes et des communautés des solutions de microcrédit et de soutien à la création d’entreprises[229]. Un des témoins a aussi recommandé que soient mises en place « des pratiques permettant d'autonomiser les femmes au niveau du développement des entreprises, de la chaîne logistique et du marketing[230] ». D. Rémunération et écart salarialSelon Statistique Canada, le revenu moyen total des femmes est inférieur à celui des hommes, bien que l’écart salarial soit fonction d’une variété de facteurs, comme la province de résidence[231] et le niveau de scolarité[232]. Dans chaque groupe d’âge, le revenu moyen total des femmes est inférieur à celui des hommes, mais l’écart se réduit chez les jeunes femmes de 16 à 19 ans, dont le revenu représente environ 90 % du revenu des jeunes hommes. Dans la fourchette de 20 à 24 ans, le revenu des femmes représente environ 75 % du revenu des hommes[233]. Tableau 1 – Gains annuels moyens des

femmes et des hommes travaillant

Source : Cara Williams, « Bien-être économique », dans Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe, sixième édition, Statistique Canada et Condition féminine Canada, décembre 2010, p. 15, http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11388-fra.pdf. Dans son rapport, Statistique Canada déclare que « les femmes continuent à obtenir des gains d’emploi en moyenne moins élevés que ceux des hommes, et ce, même si elles ont un niveau de scolarité équivalent[234] ». Les témoins s’entendaient largement sur le fait qu’il existe au Canada un écart marqué entre la rémunération des hommes et celle des femmes, et qu’il est essentiel de réduire cet écart et, en bout de piste, de l’éliminer[235]. En ce qui concerne les femmes autochtones, les femmes handicapées et les femmes appartenant à des groupes ethnicisés, les témoins ont dit que l’écart était encore plus considérable[236]. Les témoins ont aussi dit que les femmes qui optent pour des emplois traditionnels se retrouvent souvent dans le secteur des soins et des services humains, auquel sont associés de faibles salaires. Parmi les recommandations faites à cet égard, on a parlé de revaloriser le travail traditionnel des femmes, notamment par la collaboration avec le secteur public et le secteur privé, et d’élaborer, de surveiller et d’améliorer les politiques en matière de conditions de travail et d’équité salariale dans la fonction publique fédérale. Un certain nombre de témoins ont dit que les jeunes femmes étaient souvent confinées dans des emplois à temps partiel, des emplois précaires ou des emplois temporaires[237]. Ce type d’emploi entraîne forcément des conditions de travail moins intéressantes : bas salaires, peu d’avantages sociaux, aucun régime de retraite d’entreprise, et peu de chance de se qualifier pour l’assurance-emploi[238]. L’un des témoins a dit au Comité que ce type d’emploi limite sérieusement les chances de prospérité économique des jeunes femmes, et risque en fait de les piéger pour toujours dans le cercle vicieux de la pauvreté[239]. Un autre a recommandé que le gouvernement intervienne pour corriger le problème de la précarité d’emploi et du sous-emploi, car les jeunes femmes sont parmi les plus susceptibles de subir de telles conditions de travail[240]. Les témoins ont développé l’idée de resserrer l’écart salarial entre les hommes et les femmes en appliquant les recommandations du Groupe de travail du gouvernement fédéral sur l’équité salariale[241] ou en adoptant des lois ayant pour but de repérer, de quantifier et d’éliminer les écarts salariaux[242]. Un témoin a parlé des avantages de la syndicalisation pour les femmes, notamment sur le plan des régimes de retraite et des avantages sociaux[243]. Selon les données de Statistique Canada, le taux de syndicalisation des Canadiens qui ont un emploi a augmenté chez les femmes, passant de 22,3 % en 1978 à 32,6 % en 2009, alors que le taux chez les hommes diminuait pendant cette même période[244]. Le Congrès du travail du Canada souligne que les femmes syndiquées gagnent 5 $ de l’heure de plus que les femmes non syndiquées et que « en moyenne, 95 % des travailleuses syndiquées à temps plein gagnent le même taux horaire que leurs homologues masculins et les syndiquées à temps partiel gagnent davantage[245] ». E. Négociation du salaireLes témoins ont fait part au Comité que la réussite économique future des filles est directement liée à leur salaire de départ et à leur capacité de négocier ce salaire[246]. Cara Côté, vice-présidente de la Fédération canadienne des Clubs de femmes de carrières commerciales et professionnelles, a expliqué qu’un bas salaire initial les suivra tout le reste de leur vie professionnelle et contribuera à l’écart qui les séparera des jeunes hommes du même âge qui auront pu se négocier un meilleur salaire initial[247]. Selon elle, […] je considère qu[e les jeunes femmes] ont de la difficulté à négocier un salaire décent. La confiance entre également en ligne de compte. Juste au cours des 10 dernières années pendant lesquelles je me suis occupée de l'embauche et de la gestion d'employés, j'ai remarqué qu'elles ne négocient pour ainsi dire pas leur salaire de départ. Or, c'est quelque chose qui les hantera toute leur carrière. Si elles commencent avec un salaire inférieur, à chaque augmentation, elles continueront de recevoir un salaire moins élevé qu'un homme occupant le même poste. C'est un boulet qu'elles traînent pratiquement jusqu'à leur retraite[248]. La difficulté de négocier son salaire tient, notamment au manque de confiance en soi des jeunes femmes[249] et au haut taux de chômage et de sous-emploi auquel les jeunes femmes sont confrontées; comme le disait l’un des témoins : « Il est [...] difficile pour un jeune de penser à négocier un salaire lorsqu'il s'estime déjà chanceux d'avoir un emploi[250]. » Un témoin a recommandé que des techniques de négociation salariale soient intégrées au programme d’études des jeunes, surtout au niveau des études secondaires[251]. Recommandation : Le Comité recommande que Condition féminine Canada préconise l’élaboration d’un programme visant à enseigner aux jeunes filles les techniques de négociation de salaire. LEADERSHIPLe leadership économique était inscrit dans la motion du Comité comme étant un objectif à atteindre pour les filles et les jeunes femmes. Plusieurs témoins ont parlé des secteurs dans lesquels les chances des femmes d’occuper des postes de leadership étaient plutôt faibles, et des stratégies à mettre en place pour que les filles aient plus de chances d’accéder plus tard au leadership économique. A. Présence des femmes à des postes décisionnelsLe déséquilibre entre les sexes perdure dans de nombreux postes décisionnels, en particulier dans le monde politique et celui des affaires au Canada. Voici des exemples :