FOPO Rapport du Comité

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Les impacts écosystémiques et la gestion des populations de pinnipèdes

Introduction

Le 18 janvier 2022, le Comité permanent des pêches et des océans de la Chambre des communes (le Comité) a adopté une motion visant à entreprendre une étude approfondie sur

les impacts écosystémiques de la surpopulation de pinnipèdes dans les eaux du Québec, de l’Est et de l’Ouest du Canada, l’expérience internationale dans la gestion des stocks de pinnipèdes, le potentiel de marché national et international pour divers produits de pinnipèdes, l’acceptabilité sociale et l’importance socioculturelle de développer une gestion active de la prédation pour les communautés côtières et des Premières Nations ayant accès à la ressource[1].

Les pinnipèdes sont des mammifères marins carnivores; ce groupe de mammifères se compose des phoques, des otaries, des otaries à fourrure et des morses. L’alimentation des pinnipèdes est variée et constituée notamment de poissons, de crustacés et de mollusques. Sur la côte Est du Canada, les quatre espèces de phoques couramment observées sont les phoques du Groenland, les phoques gris, les phoques communs et les phoques à capuchon. Sur la côte Ouest, on retrouve des éléphants de mer, des phoques communs, des otaries à fourrure, des otaries de Californie ainsi que des otaries de Steller. Les phoques annelés, les phoques barbus et les morses de l’Atlantique sont présents dans les eaux de l’Arctique canadien. La plupart des témoignages recueillis au cours de l’étude ont porté sur les phoques du Groenland et les phoques gris de la côte Est, ainsi que sur les phoques communs, les otaries de Californie et les otaries de Steller de la côte Ouest.

Entre le 9 mars et le 1er mai 2023, le Comité a tenu huit réunions sur le sujet; il a entendu 56 témoins. Parmi les témoins ayant comparu, il y avait des pêcheurs, des porte-parole de différents groupes d’intervenants, des membres de la communauté scientifique ainsi que des représentants de Pêches et Océans Canada (MPO).

Les témoins ont parlé au Comité de l’état de la science sur les pinnipèdes et des lacunes en matière de connaissances dans ce domaine, notamment de l’absence de conclusions scientifiques sur l’effet de l’augmentation des populations de pinnipèdes sur certains stocks de poissons ou dans des régions particulières, et du décalage apparent entre les conclusions de certaines études scientifiques et les observations des pêcheurs. Plusieurs témoins ont décrit les répercussions perçues de l’augmentation des populations de pinnipèdes sur les espèces de poissons faisant l’objet d’une pêche commerciale, les pêcheurs et les collectivités côtières, ainsi que les impacts sur l’ensemble de l’écosystème et notamment sur les espèces en voie de disparition. Des témoins ont expliqué comment une augmentation de la chasse au phoque durable permettrait d’atténuer les effets néfastes de cas régionaux de surpopulation de pinnipèdes, et aussi comment éliminer les obstacles à l’accès aux marchés intérieurs et étrangers pour les produits du phoque.

Le Comité est d’accord avec les témoins pour dire que les cas régionaux de surpopulation de pinnipèdes et leurs répercussions sur les écosystèmes océaniques constituent un enjeu qui nécessite une attention pressante, une analyse appropriée ainsi qu’un plan d’action immédiat et concret. C’est la raison pour laquelle le Comité fait 17 recommandations au gouvernement du Canada qui portent sur les questions suivantes : la science des pinnipèdes; l’importance d’une chasse durable aux pinnipèdes, sans cruauté et éthique; le développement des infrastructures nécessaires pour une augmentation de la chasse aux pinnipèdes et la promotion ainsi que la commercialisation des produits du phoque au Canada et à l’étranger.

Le présent rapport traite de la taille des populations de plusieurs espèces de pinnipèdes, des répercussions de l’accroissement de ces populations de pinnipèdes sur les pêcheries et les écosystèmes des trois côtes du Canada, ainsi que de l’état de la science sur les pinnipèdes. Il expose également les différentes approches possibles décrites par les témoins concernant l’augmentation de la chasse durable aux pinnipèdes, les produits de la chasse et l’état des infrastructures pour la chasse commerciale aux pinnipèdes. Le rapport aborde aussi la question des obstacles à la vente de produits dérivés des pinnipèdes causés par un manque d’accès aux marchés étrangers, ainsi que l’importance de l’éducation et la sensibilisation dans la réduction de ces obstacles. Pour finir, le rapport décrit les répercussions sur les collectivités côtières, rurales et autochtones des interdictions d’importation de produits issus de la chasse aux pinnipèdes décidées par plusieurs pays, ainsi que des perceptions négatives à l’égard de la chasse au phoque, et aborde la question de savoir comment les produits de la chasse aux pinnipèdes pourraient contribuer à la réconciliation.

Les populations de pinnipèdes au Canada

Des témoins ont donné la taille des populations de différentes espèces de pinnipèdes. Ils ont présenté des chiffres comparables pour les populations actuelles et s’entendaient pour dire que la taille de ces populations a augmenté, ces 50 dernières années. Presque tous les témoins ont dit au Comité que les cas régionaux de surpopulation de pinnipèdes ont des répercussions négatives sur d’autres espèces dans l’écosystème[2]. Danny Arsenault, président du Comité consultatif sur le poisson de fond de la Prince Edward Island Fishermen’s Association, a déclaré que la surpopulation de phoques dans le Canada atlantique le « préoccupe beaucoup[3] ». Matt Stabler, directeur de la Pacific Balance Pinniped Society, a indiqué pour sa part que le problème « le plus urgent » qui touche les populations de saumons en Colombie-Britannique est la prédation exercée par les pinnipèdes[4].

Les témoins qui ont dit au Comité que les niveaux actuels des populations de pinnipèdes n’indiquent pas une surpopulation, mais plutôt un retour à des tailles de populations observées précédemment dans l’environnement étaient des scientifiques. Kilian Stehfest, spécialiste de la conservation marine à la Fondation David Suzuki, a dit qu’il ne pensait pas qu’il y ait une surpopulation de pinnipèdes, et a expliqué que cette croyance « se fonde généralement sur la forte croissance qu’ont connue de nombreuses populations de pinnipèdes pendant la seconde moitié du XXe siècle », mais que par cette époque, « de nombreuses populations de pinnipèdes [avaient] été gravement décimées en raison de la chasse commerciale et des programmes de contrôle des prédateurs qui se sont échelonnés sur des décennies ». Il a indiqué que « par le passé, le même nombre de pinnipèdes qu’aujourd’hui a coexisté avec d’abondants stocks de poissons[5] ». Andrew Trites, professeur à l’Université de la Colombie‑Britannique ayant comparu à titre personnel, a expliqué au Comité que les populations de pinnipèdes en Colombie-Britannique « se sont rétablies ou sont en train de se rétablir après la surexploitation qu’elles ont subie[6] ». Parlant de la côte Est, Glenn Blackwood, vice-président de l’Université Memorial de Terre-Neuve (à la retraite), qui a témoigné à titre personnel, a indiqué que les phoques du Groenland et les phoques gris « ont atteint des niveaux de population historiques[7] ».

Les pinnipèdes de la côte Est

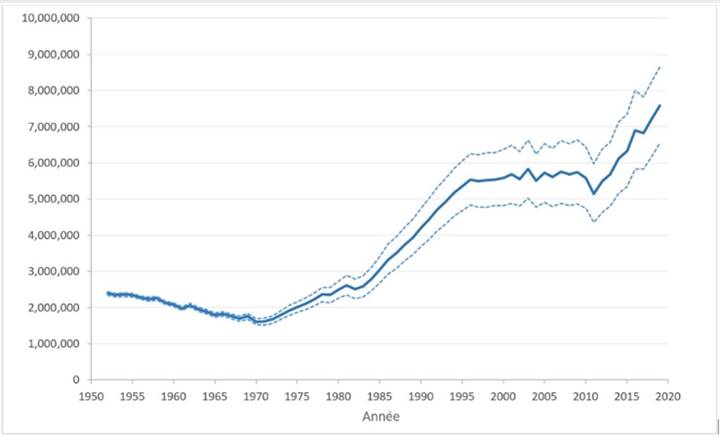

La population de phoques du Groenland dans l’Atlantique Nord-Ouest était estimée à environ 6,8 millions d’individus en 2017 et devait en compter 7,6 millions en 2019[8]. On a calculé qu’il y avait au moins 1,15 million de phoques du Groenland en 1971[9]. La figure 1 illustre la population totale estimée de phoques du Groenland de l’Atlantique Nord-Ouest entre 1952 et 2014.

Figure 1 — Abondance de la population de phoques du Groenland de 1950 à aujourd’hui

Source : Figure 2 tirée du Rapport du groupe de travail sur la science des phoques de l’Atlantique : Annexe 5 du MPO.

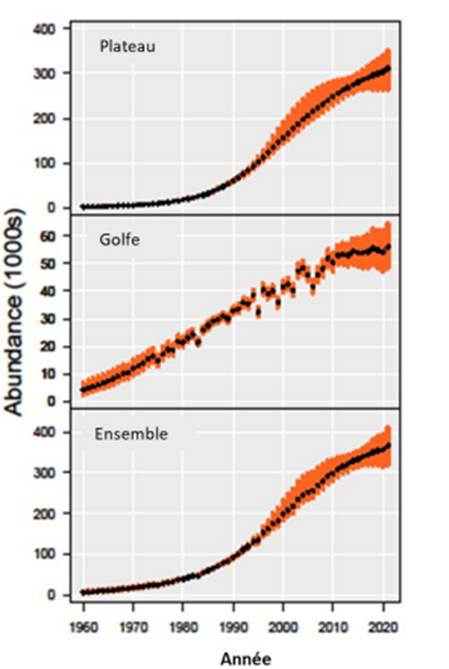

La population de phoques gris était estimée à environ 339 000 individus en 2016 et à environ 366 400 en 2021[10]. La figure 2 montre l’augmentation du nombre de phoques gris depuis les années 1960. George Rose a dit à ce propos au Comité que les changements climatiques pourraient contribuer à des modifications dans la répartition des phoques gris, puisqu’on observe maintenant ces phoques sur la côte sud de Terre-Neuve, où on ne les voyait pas auparavant[11]. Yoanis Menge, co-directeur général de Reconseal Inuksiuti, a dit au Comité qu’environ 44 000 phoques gris restent toute l’année autour des îles de la Madeleine[12].

Figure 2 — Taille de la population de phoques gris pour le troupeau du plateau néo‑écossais, le troupeau du golfe du Saint-Laurent et la population canadienne totale, des années 1960 à aujourd’hui

Remarque : Le graphique du haut montre l’abondance totale estimée pour le troupeau du plateau néo‑écossais. Le graphique du milieu montre l’abondance totale estimée pour le troupeau du golfe du Saint-Laurent. Le graphique du bas montre l’abondance totale estimée pour la population canadienne totale.

Source : Panneau de gauche de la figure 4 tiré des Évaluations des stocks de phoque gris de l’Atlantique Nord-Ouest (Halichoerus grypus) au Canada en 2021, MPO, Secrétariat canadien des avis scientifiques, Avis scientifique 2022/018, 2022.

Bernard Vigneault, directeur général à la Direction des sciences des écosystèmes du MPO, a indiqué au Comité que la toute première évaluation des phoques communs au Canada atlantique est prévue pour l’année prochaine. Il a reconnu que les relevés sur le recensement des phoques à capuchon et des phoques barbus dans le Canada atlantique présentent des lacunes qui doivent être comblées[13].

Les pinnipèdes de la côte Ouest

La taille de la population totale d’otaries de Steller pendant la saison de la reproduction était estimée à environ 43 200 individus, en 2017, et à environ 39 200 individus en 2013. Selon le MPO :

Selon le tout premier dénombrement de la population d’otaries de Steller effectué en 1913, soit avant toute campagne d’abattage à grande échelle, la population reproductrice dans les roqueries avait été estimée à environ 14 000 individus. Après l’éradication des roqueries [au large de la côte centrale de la Colombie-Britannique], ce nombre avait chuté à environ 12 000 en 1938 et, en 1956, les campagnes d’abattage et l’élimination d’autres roqueries avaient réduit la population reproductrice à un nombre entre 8 900 et 9 400 individus. La population a décliné de façon marquée avec la reprise des programmes de contrôle (dans le cadre d’une valorisation des pêches) et de la chasse entre 1956 et 1966 et, au moment où l’espèce a été protégée en 1970, le nombre total d’individus présents aux roqueries avaient [sic] été réduit à environ 3 400[14].

Le nombre d’otaries de Steller en Colombie-Britannique a augmenté depuis les creux enregistrés dans les années 1970 (figure 3).

Figure 3 — Nombre de petits, de juvéniles et d’adultes dans la population d’otaries de Steller en Colombie-Britannique entre 1971 et 2017

Remarque : Le graphique du haut illustre les tendances récentes dans le nombre de petits selon les relevés aériens pendant la saison de reproduction. Le graphique du bas donne les tendances récentes concernant le nombre de juvéniles et d’adultes selon les relevés aériens pendant la saison de reproduction.

Source : Figure 2 tirée des Tendances de l’abondance et de la répartition de l’otarie de Steller (Eumetopias Jubatus) au Canada, MPO, Secrétariat canadien de consultation scientifique, Avis scientifique 2021/035, 2021.

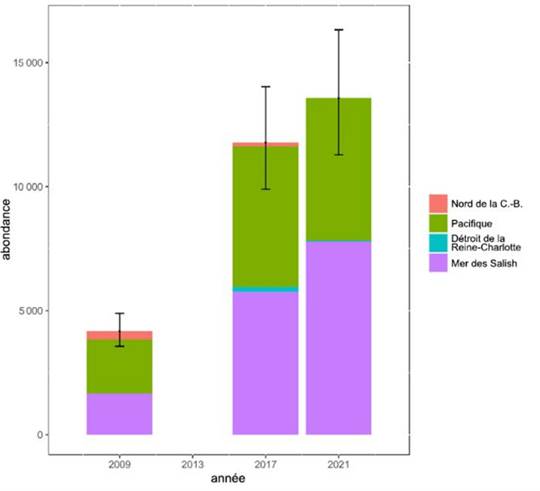

La population d’otaries de Californie mâles hivernant dans le sud de la Colombie‑Britannique en 2020–2021 était d’environ 13 600 individus, soit trois fois plus par rapport à l’estimation de l’étude de 2009, qui était de 4 200 individus, mais ce qui ne représente pas une augmentation significative par rapport à l’estimation de 11 800 individus faite en 2017 (figure 4)[15].

Figure 4 — Abondance estimée moyenne des otaries de Californie en 2009, 2017 et 2021

Source : Graphique de droite dans la figure 2 tirée de l’Estimation de l’abondance des otaries de Californie au Canada (2020–2021), MPO, Secrétariat canadien des avis scientifiques, Avis scientifique 2023/016, 2023.

George Rose, professeur d’halieutique qui a comparu à titre personnel, a laissé entendre que les changements climatiques ont pu contribuer à l’augmentation de la population d’otaries de Californie dans la mer des Salish, et que celles-ci peuvent être considérées comme une espèce envahissante étant donné qu’on ne les trouvait pas dans cette région auparavant[16].

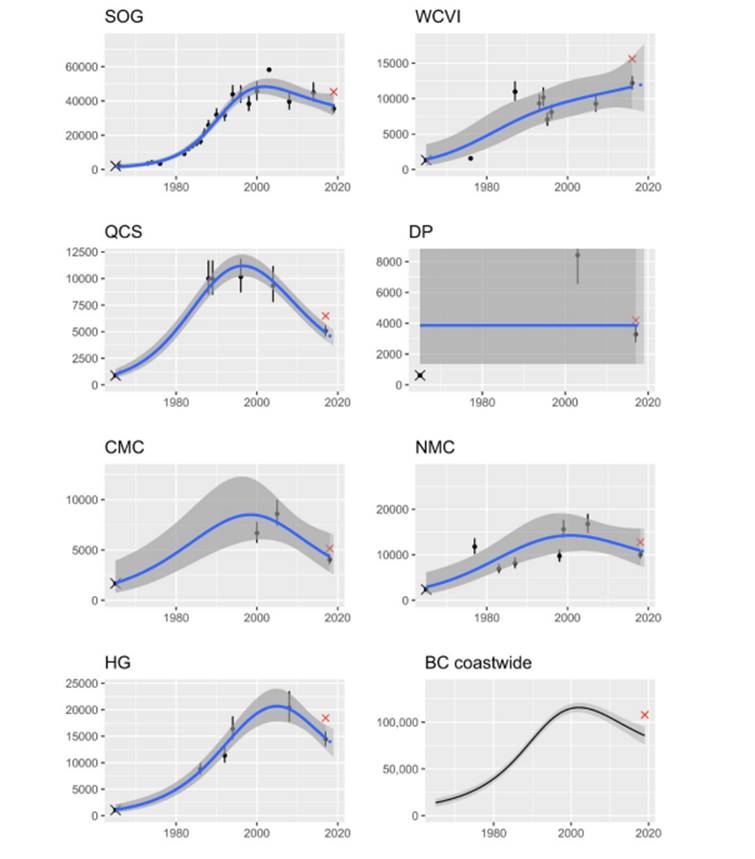

La population de phoques communs de la Colombie-Britannique était à son niveau le plus bas, soit environ 10 000 individus, dans les années 1960, après « des programmes de lutte contre les prédateurs à grande échelle et des récoltes de la fin des années 1800 au milieu des années 1900[17] ». L’abondance de phoques communs « a augmenté de façon spectaculaire après leur protection au début des années 1970[18] ». En 2019, la population de phoques communs en Colombie-Britannique était estimée à environ 85 000 individus, ce qui représente une légère diminution par rapport au pic de plus de 100 000 individus au début des années 2000 (figure 5)[19]. Andrew Trites a expliqué que la population de phoques communs est stable et a atteint le plus grand nombre d’individus que peut supporter l’environnement depuis plus de 25 ans[20].

Figure 5 — Estimations de l’abondance de phoques communs pour les sept régions et le composite de la Colombie-Britannique entre 1965 et 2019

Remarque : Le « x » noir représente l’estimation de l’abondance reconstituée pour 1965. Le « x » rouge correspond à l’estimation de l’abondance qui aurait été obtenue en utilisant l’ancien facteur de correction pour la proportion de phoques échoués. Les lignes ombrées représentent les tendances moyennes de l’abondance et les erreurs types basées sur la sortie du modèle. Les points bleus représentent les abondances projetées jusqu’en 2019. Les régions sont : le détroit de Géorgie (SOG), la côte ouest de l’île de Vancouver (WCVI), le détroit de la Reine-Charlotte (QCS), le passage Discovery (DP), le centre de la côte continentale (CMC), le nord de la côte continentale (NMC), Haida Gwaii (HG).

Source : Figure 3 tirée de l’Évaluation des stocks de phoque commun du Pacifique (Phoca vitulina richardsi) au Canada en 2019, MPO, Secrétariat canadien des avis scientifiques, Avis scientifique 2022/034, 2022.

Carl Walters, professeur émérite à l’Institute for the Oceans and Fisheries de l’Université de la Colombie-Britannique, qui a comparu à titre personnel, a fait remarquer qu’aujourd’hui, les phoques et les otaries de Steller sur les côtes de la Colombie-Britannique sont probablement au moins deux fois plus nombreux que ce qu’ils étaient au cours des derniers milliers d’années, parce que les Premières Nations de la région « les récoltaient intensivement » avant l’arrivée des Européens[21].

Les pinnipèdes de l’Arctique

Selon la North Atlantic Marine Mammal Commission, on dénombre approximativement 1,2 million de phoques annelés dans l’Atlantique Nord-Ouest[22]. Quant à la taille de la population de phoques barbus, elle est inconnue[23].

Les impacts des populations de pinnipèdes

Des témoins ont expliqué au Comité les impacts des populations de pinnipèdes sur les côtes Est et Ouest du Canada ainsi que dans l’Arctique, notamment les répercussions sur les stocks de poissons pêchés à des fins commerciales, sur les espèces de poissons en voie de disparition et sur les pinnipèdes eux-mêmes, comme les phoques du Groenland femelles de petite taille, qui ont de la difficulté à mener leur période de gestation à terme ou qui sèvrent potentiellement leurs petits plus tôt, et les pinnipèdes qui changent leur régime alimentaire en se nourrissant de poissons moins nutritifs et moins gras, à cause de la faible disponibilité des proies. Quelques‑uns des effets négatifs possibles des populations de phoques sur les populations de proies sont la prédation, la compétition pour la nourriture, la transmission de parasites provoquant une mortalité accrue des poissons, la perturbation de la fraie qui diminue le succès reproducteur et d’autres effets indirects sur la productivité des proies causés par les changements de comportement des poissons pour réduire les risques de prédation par les phoques[24]. Selon Doug Chiasson, directeur exécutif du Réseau des gestionnaires de la ressource du phoque à l’Institut de la fourrure du Canada,

[l]a gestion à la hausse des populations de prédateurs près de l’apogée a entraîné une augmentation de la mortalité naturelle dans l’ensemble du réseau alimentaire, ce qui empêche la reconstitution des stocks commerciaux, endommage des espèces culturellement et économiquement importantes comme le saumon et amène les populations de poissons à risque vers la disparition[25] .

Parfois, il peut être difficile pour la population d’une espèce de se rétablir, quand l’abondance de cette espèce a diminué jusqu’à un certain seuil, parce que les prédateurs en maintiennent la taille à un bas niveau en exerçant dessus une trop forte prédation. Sur la côte Ouest, le saumon rouge du fleuve Fraser pourrait être victime de ce type de prédation exercée par l’otarie de Steller[26]. Sur la côte Est, le nombre de capelans et de morues pourrait être maintenu à un niveau bas à cause de la prédation des phoques, même si ces derniers ne sont pas nécessairement responsables du déclin initial[27].

Selon la plupart des témoins, il existe un lien entre l’augmentation des populations de pinnipèdes et le déclin des stocks de poissons, et il faudrait intensifier la chasse aux pinnipèdes pour reconstituer les stocks de poissons ou prévenir d’autres déclins. George Rose a indiqué au Comité qu’il est « incontestable » que les écosystèmes marins de la côte Est et de la côte Ouest sont « déséquilibrés », ce qui est « très différent des normes passées qui ont soutenu nos pêcheries sur les deux côtes pendant des centaines d’années », puisque, dans certains cas, la biomasse des phoques est plus importante que celle de leurs proies de niveau trophique inférieur — ce qui diffère de la forme pyramidale habituelle d’un écosystème durable. Il a ajouté que si l’objectif de la gestion des écosystèmes est d’avoir une pêche commerciale productive, il est difficile de voir ces pyramides inversées de manière positive[28].

Andrew Trites a dit ne pas partager la perception selon laquelle la prédation exercée par les pinnipèdes « nuit aux espèces et aux écosystèmes », en affirmant que les prédateurs comme les phoques « ont beaucoup plus de chances d’attraper des poissons malades et lents, de qualité inférieure, ce qui, finalement, contribue à améliorer la santé des populations de proies »; aussi, cette prédation exercée par les phoques « profite indirectement » aux écosystèmes, puisque les phoques mangent des poissons prédateurs, ce qui favorise l’augmentation de l’abondance de proies pour d’autres espèces de poissons; et, enfin, « l’écologie terrestre livre de plus en plus de preuves du gain de stabilité, de productivité et de biodiversité des écosystèmes, après la réintroduction de super prédateurs dans leurs anciens habitats. Ce phénomène de retour à l’état sauvage semble survenir naturellement dans les écosystèmes marins du Canada[29]. » Kilian Stehfest a déclaré pour sa part que les réseaux trophiques marins « sont beaucoup trop complexes » pour penser que le simple fait de réduire le nombre de pinnipèdes profitera à un stock de poissons dont s’alimentent ces pinnipèdes[30].

Kris Vascotto, directeur exécutif de l’Atlantic Groundfish Council, a laissé entendre pour sa part que dans la structure actuelle de l’écosystème favorisant les pinnipèdes, « de nombreux stocks de poissons épuisés peuvent en fait être considérés comme pleinement reconstitués compte tenu du niveau actuel de prédation et de productivité offert par les populations de pinnipèdes aux niveaux actuels », et que cette situation « doit être intégrée dans des points de référence modernes et rationnels et dans des plans de reconstitution adaptés aux attentes actuelles en matière de productivité[31] ».

Des témoins ont parlé de l’impact de grandes populations de pinnipèdes sur d’autres espèces dans l’ensemble de l’écosystème ainsi que sur les pinnipèdes eux-mêmes. Dion Dakins, chef de la direction de Carino Processing Ltée, a déclaré que certaines « indications portent à croire que la population de phoques elle-même ne pourra pas continuer de croître ainsi ni rester en santé si on laisse la situation se détériorer ainsi sans rien faire[32] ».

Des témoins ont déclaré que les pinnipèdes, qui sont d’importants prédateurs des poissons, sont laissés de côté dans les plans de gestion du MPO, alors qu’ils représentent un volet important de la gestion écosystémique. Ryan Cleary, directeur exécutif de Seaward Enterprises Association of Newfoundland and Labrador Inc., a dit qu’il est « inexcusable » que « [l]’impact des phoques du Groenland [ne soit] pas pris en compte dans les évaluations de la gestion des pêcheries[33] ». Morley Knight, ancien sous-ministre adjoint, Politique des pêches au MPO, maintenant à la retraite et qui a comparu à titre personnel, a indiqué au Comité que pour avoir une stratégie de gestion efficace, il faudrait comprendre la consommation de chaque espèce de poissons par les phoques et l’impact que cela a sur chacun des stocks, et prévoir « l’élimination, lorsque cela est possible, d’un nombre suffisant des principaux prédateurs[34] ». Selon Jim McIsaac, directeur général du BC Commercial Fishing Caucus, le système de gestion actuel du MPO semble « entièrement axé sur la gestion de la récolte humaine ou de l’impact humain, mais il ne gère pas les autres grands prédateurs qui pourraient se trouver dans le système », et cela devait changer si « nous voulons manger du poisson de chez nous[35] ». Pour Christopher Jones, directeur de l’Halifax East Fisheries Association, même si le MPO a indiqué que les méthodes de gestion écosystémique s’appliquaient aux évaluations des stocks, « [en l’absence] d’une évaluation en bonne et due forme des stocks de phoques, il y a tout lieu de se demander si le ministère n’a pas déjà limité les allocations commerciales pour des stocks de poissons traditionnels comme la morue, le capelan et le maquereau afin d’assurer le maintien des populations de phoques, s’il ne le fait pas actuellement ou s’il ne prévoit pas le faire à l’avenir[36] ». Selon Trevor Jones, un pêcheur qui a comparu à titre personnel, nous avons « le devoir de protéger les stocks de poisson et si l’exploitation du phoque en fait partie et nous permet d’avoir un écosystème équilibré, comment peut-on s’y opposer? Nous n’allons pas exagérer. Nous essayons juste de faire ce qui s’impose dans notre écosystème[37]. »

Les sections suivantes portent sur les descriptions faites par les témoins de l’impact des pinnipèdes sur la côte Est, sur la côte Ouest et dans l’Arctique. Les recommandations 13, 14, 15, 16 et 17 présentées à la fin de ce rapport concernent les impacts des pinnipèdes.

Sur la côte Est

Des témoins ont renseigné le Comité au sujet des quantités de poissons dont se nourrissent les pinnipèdes sur la côte Est. Morley Knight a expliqué au Comité que toutes les pêcheries, c’est-à-dire celles du Groenland, celles du Canada du plateau néo-écossais au détroit de Davis, et les pêcheries étrangères sur les Grands Bancs et le bonnet Flamand prélèvent environ entre 500 000 et 600 000 tonnes de poissons, alors que les quelque neuf millions de phoques de ces zones consomment au total 13 millions de tonnes de poissons par an — « la consommation des phoques représente plus de 20 fois le total de toutes nos pêches commerciales[38] ». Robert Hardy, consultant en pêches qui a comparu à titre personnel, a indiqué que le MPO estimait que les phoques du Groenland consomment jusqu’à 1 000 000 tonnes métriques de capelans par an et a comparé cette quantité au quota commercial de 24 000 tonnes métriques en 2022[39]. Selon Kris Vascotto, le troupeau de phoques gris du plateau néo-écossais pourrait consommer autour de 50 % de la biomasse totale de poissons observée lors des relevés effectués par les navires de recherche du MPO, tandis que les phoques du Groenland de la région de Terre-Neuve pourraient en consommer environ 25 %. Le « potentiel de consommation de ces pinnipèdes est très important et […] il peut avoir un impact considérable sur ces systèmes[40] ».

Bernard Vigneault a dit au Comité que la prédation par les phoques dans le Canada atlantique « représente une consommation beaucoup plus importante », comparée à la ressource que l’on prélève avec la pêche commerciale, mais il a précisé que le MPO dispose seulement de données scientifiques permettant d’étayer l’impact négatif des phoques gris sur les poissons de fond tels que la morue dans le sud du golfe du Saint-Laurent, dans la division 4T de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord‑Ouest (OPANO). Il a averti que dans bien des cas, des facteurs comme l’absence de capelan, la présence d’autres prédateurs et la température y sont également pour quelque chose dans le rétablissement des stocks de morues[41]. Il n’y a pas encore de preuves scientifiques concluantes concernant l’impact des phoques du Groenland sur la morue du Nord, au large des côtes de Terre-Neuve-et‑Labrador. L’indication actuelle est que le principal facteur limitant l’augmentation des stocks de morues du Nord est la disponibilité de leurs proies, les capelans, plutôt que la prédation par les phoques[42]. Les phoques peuvent se nourrir de capelan[43].

Plusieurs témoins, dont Trevor Jones, Craig Pardy, député de la circonscription de Bonavista à la Chambre d’assemblée de Terre‑Neuve-et-Labrador, Ginny Boudreau, directrice exécutive de la Guysborough County Inshore Fishermen’s Association, Dion Dakins et Glenn Blackwood, ont dit au Comité que la prédation exercée par les pinnipèdes sur des stocks en déclin peut empêcher la reconstitution de stocks de poissons comme la morue, le maquereau et le capelan[44]. Kris Vascotto a expliqué pour sa part que la prédation de pinnipèdes tels que les phoques du Groenland sur les populations de capelans, qui sont déjà à des niveaux dangereusement bas, est une « situation [qui] se répercute directement sur les stocks de morue du Nord, dont la régénération est bloquée, et sur les autres stocks de poissons de fond, dont les niveaux de performance sont affaiblis[45] ». Craig Pardy a dit au Comité que

si rien n’est fait pour [...] réduire [la surpopulation de phoques], nous pouvons abandonner tout espoir de reconstituer nos stocks de morues et de maintenir l’équilibre de nos espèces pélagiques comme le capelan, le hareng et le maquereau. Sur la côte Est, la prédation du saumon par divers phoques sur toute la côte est également une question sensible [...][46].

Dion Dakins a déclaré devant le Comité que l’accroissement des populations de phoques du Groenland peut avoir des conséquences néfastes sur les populations elles-mêmes, précisant que des pêcheurs ont observé des phoques du Groenland sur la côte Est se nourrir de crabes et de crevettes, qui ne sont pas d’une grande valeur nutritive pour eux, peut-être parce que les stocks de poissons plus nourrissants et plus gras sont faibles, à cause de la forte prédation exercée par les pinnipèdes. Il a souligné les travaux scientifiques du MPO sur les phoques du Groenland qui ont permis de constater que depuis que la population a surpassé les 5,4 millions de têtes, en moyenne, le poids des phoques du Groenland femelles mesuré en février (un moment critique du cycle de gestation) a diminué de 20 kilos et leur taille a diminué de 1,7 centimètre. L’âge moyen auquel les femelles ont une première portée a augmenté de deux ans. Les « fausses couches tardives » ont augmenté de 200 %. Il a ajouté que des traces de griffes ont été observées sur la peau de jeunes phoques de Groenland de l’année plus souvent et qu’elles sont peut-être causées par les femelles qui essaient de sevrer leurs petits plus tôt que la normale[47].

Sur la côte Ouest

Le Comité a été informé des quantités de poissons consommées par les pinnipèdes sur la côte Ouest. Murdoch McAllister, professeur agrégé à l’Université de la Colombie-Britannique, qui a comparu à titre personnel, a expliqué au Comité que les quelque 48 000 otaries de Steller de la côte Ouest absorbent environ 18 kilogrammes de poisson par jour, ce qui représente un total de 300 000 tonnes par année[48]. C’est « plus de poissons que toutes les pêches commerciales réunies n’en prélèvent, surtout du merlu et du hareng, mais aussi du saumon[49] ». Murdoch McAllister a ajouté que les quelque 100 000 phoques communs consomment environ deux kilogrammes de poisson par jour, pour une consommation totale de 70 000 tonnes de diverses espèces de poissons à différents stades de leur vie[50]. Selon Ken Pearce, président de la Pacific Balance Pinniped Society, « [l]es pinnipèdes de Colombie-Britannique consomment annuellement 350 000 tonnes métriques de poissons, soit l’équivalent de 7 000 senneurs chargés à pleine capacité[51] ».

Andrew Thomson, directeur régional des Sciences pour la Région du Pacifique au MPO, a fait état de la multitude de facteurs qui affectent les populations de saumons du Pacifique, comme les pathogènes, la disponibilité de l’habitat, les changements climatiques et la prédation par les pinnipèdes[52]. Martin Paish, directeur des Pêches durables au Sport Fishing Institute of British Columbia, a décrit les deux moments de la vie d’un saumon lorsqu’il doit migrer en échappant aux « points de capture » et à la prédation des très nombreux pinnipèdes : au moment de la dévalaison des jeunes qui partent rejoindre l’océan et quand les adultes font la migration de retour pour frayer[53]. Les travaux de recherche sur la prédation des saumons chinook et coho juvéniles par les phoques communs, dans le sud de la Colombie-Britannique, menés par Murdoch McAllister et son équipe, ont révélé que les taux de prédation « atteignent environ 40 % pour le saumon chinook juvénile qui entre en eau salée et environ 60 % pour le saumon coho juvénile qui entre en eau salée[54] ». Les pinnipèdes sont eux-mêmes des proies pour les épaulards migrateurs et pourraient avoir contribué à l’augmentation de la présence de ces baleines dans certaines zones[55].

Murray Ned-Kwilosintun, directeur exécutif de la Lower Fraser Fisheries Alliance, a indiqué au Comité qu’avant, on pouvait régulièrement voir des pinnipèdes à

l’embouchure du fleuve Fraser, jusqu’au canyon Yale, mais leur présence est maintenant observée dans bon nombre de nos affluents peu profonds, à quelques kilomètres à peine du bras principal du Fraser. L’hypothèse est qu’ils se nourrissent de saumons juvéniles et adultes et d’autres espèces résidentes, mais cela reste à déterminer[56].

Comme exemple de la façon dont les pinnipèdes peuvent affecter aussi les espèces situées un peu plus bas dans la chaîne alimentaire, des témoins ont cité le merlu du Pacifique, un prédateur des saumons et d’autres poissons. La prédation des pinnipèdes sur les poissons prédateurs tels que les merlus du Pacifique qui, à leur tour, mangent de jeunes harengs, pourrait favoriser l’abondance de jeunes harengs pour les saumons qui s’en nourrissent[57]. Kilian Stehfest a indiqué au Comité qu’une réduction de la population de pinnipèdes pourrait entraîner une augmentation de la mortalité du saumon du Pacifique, car, dans la mer des Salish, le merlu du Pacifique représente en moyenne 24 % du régime alimentaire des phoques communs, tandis que le saumon quinnat en constitue 3,5 % et le saumon sockeye, 2,2 %[58]. Murdoch McAllister a indiqué que la modélisation du détroit de Géorgie a montré qu’une réduction de la population de phoques communs n’entraînerait pas une augmentation des stocks de merlus du Pacifique suffisamment importante pour avoir un effet sur le saumon coho et le saumon chinook[59]. Ken Pearce a affirmé qu’une augmentation du nombre de merlus du Pacifique résultant d’une diminution des populations de pinnipèdes pourrait être compensée par une intensification de la pêche commerciale[60].

Les pinnipèdes ont également profité des infrastructures ou des pratiques humaines sur la côte Ouest pour augmenter leur capacité à attraper du saumon. On les a vus utiliser des estacades en bois comme habitat artificiel pour se reposer, se reproduire et avoir un meilleur accès au saumon. On a remarqué aussi que certains ont compris que les écloseries ou les échelles à poissons sont de bons endroits pour attraper des saumons, car on observe ces poissons en plus grand nombre dans ces zones[61].

Dans les régions arctiques

Aaju Peter, avocate qui a comparu à titre personnel, militante et récipiendaire de l’Ordre du Canada, a fait état de l’augmentation marquée de la population de phoques du Groenland dans la baie Frobisher depuis les années 1980. Les phoques annelés, qui sont une importante source de nourriture pour les Inuits, peuvent être intimidés par les phoques du Groenland, car ils « voyagent seuls, et un troupeau de phoques du Groenland peut être méchant, alors il est encore plus difficile [pour les Inuits] de chasser pour [se] nourrir[62] ».

Dans les lacs Husky aux Territoires du Nord-Ouest, les phoques ont un impact sur les truites, mais à cause du manque de ressources pour faire des études scientifiques, la taille de la population de phoques demeure inconnue[63].

Adrian Schimnowski, chef de la direction de l’Arctic Research Foundation, a expliqué que dans l’Arctique canadien, des chasseurs avaient remarqué que les phoques qu’ils chassaient coulaient, au lieu de flotter, en raison de leurs réserves de graisse moins importantes, et a attribué ce phénomène à un changement du régime alimentaire, avec la consommation de proies moins nutritives et moins grasses, ainsi qu’aux effets des changements climatiques[64].

Les données scientifiques sur les pinnipèdes

Le Comité a appris quelles sont les données scientifiques disponibles sur la taille des populations de pinnipèdes, leur répartition et leur régime alimentaire, et aussi quelles sont les lacunes à combler en la matière, notamment l’absence de conclusions scientifiques sur l’incidence de l’augmentation des populations de pinnipèdes sur certains stocks de poissons ou dans certaines régions, et le décalage apparent entre les conclusions de quelques études scientifiques et les observations faites par les pêcheurs. Les recommandations 9 à 12 présentées à la fin de ce rapport concernent l’information scientifique disponible et les lacunes en matière de connaissance.

Les activités scientifiques récentes

Au cours des cinq dernières années, le MPO a consacré environ un million de dollars par an à l’étude scientifique des phoques, en puisant dans des budgets permanents consacrés à la science, comme le budget dédié aux mammifères marins[65]. Les travaux financés sont essentiellement ceux destinés à appuyer les avis scientifiques pour les décisions concernant la chasse aux phoques et les avis scientifiques sur les stocks de poissons[66]. Le Comité a été informé des améliorations apportées aux outils scientifiques servant à étudier les phoques et les otaries depuis 20 ans, notamment pour l’analyse de l’ADN et des acides gras, qui ont contribué à une meilleure compréhension des relations entre les proies dans l’ensemble de l’écosystème et à améliorer la modélisation pour prévoir l’abondance des populations. Mike Hammill, chercheur émérite de la Région du Québec au MPO, a parlé au Comité de l’amélioration des données sur les pinnipèdes recueillies au cours des 10 dernières années, notamment sur le régime alimentaire, ainsi que des mesures plus précises des mouvements et de la répartition des populations grâce à la télémétrie par satellite et des séries chronologiques plus longues sur les estimations de l’abondance des phoques gris et des phoques du Groenland[67].

Andrew Thomson a énuméré les méthodes utilisées par le MPO pour déterminer les taux de prédation des pinnipèdes sur le saumon, notamment à l’aide de la technologie de l’ADN et de l’analyse des parties dures d’échantillons de leurs excréments[68]. Comme indiqué dans la section suivante, certains témoins ont exprimé des doutes quant à l’efficacité de l’analyse des parties dures d’échantillons d’excréments. Bernard Vigneault a fait état d’autres travaux scientifiques en cours ou à venir du ministère, notamment le recensement des lacunes en matière de recherche sur la côte Ouest, la toute première évaluation des phoques communs au Canada atlantique, une étude sur les phoques communs du Pacifique et une augmentation de l’échantillonnage de phoques du Groenland[69].

Bernard Vigneault a expliqué que le MPO a l’avantage de collaborer avec différents intervenants, notamment des chasseurs, dans le Canada atlantique, et des Inuits, dans l’Arctique canadien. Les études scientifiques entreprises par le MPO montrent que la chasse au phoque est une chasse durable de stocks de phoques sains pratiquée sans cruauté, car les populations de phoques ont retrouvé leurs niveaux historiques et peuvent supporter des prélèvements beaucoup plus importants[70].

Les lacunes en matière de connaissances

Malgré les progrès récents dans le domaine de la science sur les pinnipèdes et les recherches en cours, le Comité a appris qu’on manquait encore de données, notamment sur le régime alimentaire de toutes les espèces de pinnipèdes sur l’ensemble de leur aire de répartition et tout au long de l’année, ainsi que d’estimations des populations à jour et exactes[71]. George Rose a dit au Comité que les études sur les stocks constituent un volet important des informations scientifiques nécessaires pour déterminer l’impact des phoques sur les stocks de poissons[72]. Dion Dakins a laissé entendre qu’il fallait dresser un bilan des connaissances pour savoir ce que l’on sait et ce que l’on ignore, et évaluer la valeur des données[73]. Selon Keith Hutchings, directeur général du Centre canadien d’innovations des pêches, au Canada, il faut

une recherche pluriannuelle sur plusieurs espèces, compte tenu de leur répartition spatiale et de leurs migrations. La recherche à court terme et les travaux particuliers sur les contenus stomacaux sont insuffisants. On néglige tellement de variables, par exemple les parcours de migration, l’évolution des températures de l’eau et même les effets sur les espèces de poissons-proies et d’autres espèces qui pourraient le devenir[74].

Kris Vascotto a insisté sur la nécessité d’avoir une meilleure perspective concernant le régime alimentaire et la répartition des pinnipèdes. Il a expliqué que :

Pour démêler le rôle des pinnipèdes dans l’écosystème, il faut apprécier pleinement leur régime alimentaire et leur distribution tout au long de l’année et pas seulement sur de courtes périodes. Ce n’est qu’alors que nous pourrons parler avec certitude du rôle qu’ils jouent, de l’impact qu’ils peuvent avoir sur les niveaux trophiques environnants et de la manière dont le système peut réagir à une diminution de l’abondance des pinnipèdes.

Notre compréhension actuelle est fortement limitée à la fois dans l’espace et dans le temps, ce qui crée de graves biais dans l’interprétation. Par exemple, comment pouvons-nous parler du régime alimentaire des pinnipèdes lorsque l’échantillonnage est fortement biaisé dans l’espace pour ne représenter qu’une petite partie du troupeau de pinnipèdes[75]?

Robert Hardy a expliqué pour sa part que l’échantillonnage des estomacs de phoques en hiver à Terre-Neuve et au Labrador pourrait avoir eu une incidence sur les résultats selon les poissons présents à cette période de l’année, et il a fait l’analogie suivante :

Si nous devions recueillir un échantillon de l’estomac d’un ours noir au printemps, après sa période d’hibernation, trouverions-nous des bleuets dans son estomac? Non. Il en va de même pour la plupart des échantillons d’estomac de phoques qui ont été prélevés à Terre-Neuve [en hiver], c’est‑à‑dire qu’on y a trouvé peu de capelan ou de morue[76].

Danny Arsenault et Robert Hardy ont remis en question la méthodologie actuelle d’évaluation du régime alimentaire des pinnipèdes utilisée par le MPO, qui consiste à compter les parties dures et les otolithes (concrétions calcaires de l’oreille interne des poissons) que l’on retrouve dans l’estomac des phoques. MM. Arsenault et Hardy ont déclaré que cette méthodologie ne permettrait pas d’avoir un aperçu du régime alimentaire complet, car les pinnipèdes sont connus pour mordre l’abdomen des gros poissons ou de ne pas leur manger la tête. C’est ainsi qu’ils tuent les poissons; comme ils laissent les têtes, on ne peut pas retrouver d’otolithes dans leur estomac, ce qui conduit à des évaluations incomplètes du régime alimentaire[77]. Le Comité a vu des photos du contenu de l’estomac de phoques qui montrent la grande quantité de poissons et de crustacés que peut consommer un seul phoque (figure 6).

Figure 6 — Contenu d’un estomac de phoque

Source : Figure 1 dans Robert Hardy, « Étude sur les impacts écosystémiques et la gestion des populations de pinnipèdes », réponse écrite au Comité permanent des pêches et des océans, 23 mars 2023.

Des témoins ont indiqué au Comité que les pinnipèdes ne sont pas les seuls responsables du déclin des stocks de poissons[78]. Kilian Stehfest a rappelé au Comité que comme il est plus difficile de voir des poissons se nourrir d’autres poissons, la prédation « sans gêne » des pinnipèdes peut souvent faire d’eux des « bouc[s] émissaire[s] pour la mortalité naturelle des poissons[79] ». D’autres facteurs, comme les autres prédateurs marins, la surexploitation, la perte d’habitat et les changements climatiques, ont également une incidence notable sur les stocks de poissons. Matt Stabler a dit au Comité que la seule cause du déclin des stocks de saumons sur la côte Ouest sur laquelle il est possible d’agir immédiatement est la prédation exercée par les phoques et les otaries, et que cela nous donnerait « le temps de nous attaquer aux autres problèmes auxquels ces ressources sont confrontées[80] ». Dans le golfe du Saint‑Laurent, le réchauffement et l’acidification de l’eau créent des conditions qui ont pour effet de limiter l’habitat de plusieurs espèces et ont des conséquences sur leur rétablissement. C’est la raison pour laquelle Bernard Vigneault a insisté sur l’importance d’avoir de « bonnes données scientifiques et de bien comprendre les répercussions précises de la prédation sur la gestion des stocks de poissons commerciaux », et il a ajouté que concentrer les efforts sur l’élimination des phoques ne garantit pas un effet direct et significatif sur les stocks de poissons[81].

Des témoins ont évoqué l’apparente réticence du MPO à reconnaître l’impact des populations de pinnipèdes sur les stocks de poissons[82]. Mervin Wiseman, membre d’office du conseil d’administration de Seaward Enterprises Association of Newfoundland and Labrador Inc., a dit souhaiter que l’on trouve un moyen d’intégrer la collecte de données et les études scientifiques au « savoir empirique des pêcheurs qui vont en mer tous les jours », car la « science est une mosaïque » dans laquelle il faudrait tenir compte des deux sources d’informations[83]. Erin Carruthers, scientifique des pêches pour la Fish, Food and Allied Workers Union, a appelé le MPO à donner la priorité à « la recherche collaborative sur les incidences des phoques, une recherche qui s’appuie sur les observations et les connaissances des gens qui naviguent sur l’eau[84] ».

Le MPO a mis sur pied en 2020 le Groupe de travail sur la science des phoques de l’Atlantique(GTSPA), chargé de s’attaquer aux répercussions de la prédation des phoques sur les stocks de poissons dans l’Est du Canada. Ses objectifs étaient de fournir :

- des avis sur les priorités du programme des sciences du ministère concernant les phoques de l’Atlantique, y compris l’application de la technologie;

- des avis sur la manière d’accroître la participation des représentants de l’industrie de la pêche aux projets scientifiques relatifs aux phoques;

- des conseils sur la manière dont le ministère pourrait mieux communiquer ses conclusions scientifiques aux représentants de l’industrie de la pêche et aux autres parties prenantes[85].

Le GTSPA a publié son rapport final en avril 2022; celui-ci contenait neuf recommandations portant sur les phoques du Groenland et les phoques gris.

Glenn Blackwood, vice-président du Groupe, a déclaré que les recommandations « visaient à refermer l’écart entre les données scientifiques de Pêches et Océans selon lesquelles il n’y a pas d’impact sur cette partie de l’écosystème, et ce qu’en pensent les pêcheurs et les autres parties prenantes qui sont convaincus du contraire[86] ». De nombreux témoins ont dit souscrire aux recommandations du GTSPA[87]. Par exemple, Paul Lansbergen, président du Conseil canadien des pêches, a attiré l’attention sur les recommandations 1 à 3, qui « portent de la nécessité de faire plus de travaux pour combler les lacunes dans l’ensemble des connaissances scientifiques[88] ». Bill Penney, développeur d’affaires pour Mi’kmaq Commercial Fisheries Inc., a insisté pour sa part sur la recommandation 5, qui dit que le « MPO devrait établir et financer de façon permanente une unité de recherche en sciences sociales pour compléter la recherche en sciences naturelles[89] ».

Le Comité a été averti que l’application et l’interprétation des données scientifiques sont aussi importantes que la disponibilité de ces données. Jesse Zeman, directeur exécutif de la B.C. Wildlife Federation, a évoqué un processus du Secrétariat canadien des avis scientifiques (SCAS) pour la truite arc‑en‑ciel du Fraser intérieur et qui a été « complètement compromis ». Il a expliqué que même si « la prédation par les pinnipèdes des saumoneaux et des truites arc-en-ciel adultes, la concurrence avec d’autres saumons dans l’océan, l’interception par la pêche, les conditions océaniques et les conditions d’eau douce ont toutes été déterminées comme des facteurs qui pourraient appuyer le rétablissement », le rapport final a mis ensemble tous les facteurs sans préciser l’importance relative de chacun d’eux. Selon Jesse Zeman, cela « empêchera probablement le MPO de faire quelque chose d’utile pour rétablir ces poissons en voie de disparition[90] ». Il a ajouté que l’exemple de la truite arc-en-ciel a montré que

le processus est inefficace et qu’il y a de l’ingérence bureaucratique dans le monde de la science, ce qui n’est bon pour personne. Peu importe qu’il s’agisse de poissons, de phoques ou d’esturgeons. Il est important que l’information juste soit transmise aux personnes habilitées à prendre de bonnes décisions[91].

Le Comité a appris que le coût de la recherche scientifique dans l’Arctique est beaucoup plus élevé que dans le Sud. Tom Henheffer, chef des opérations à l’Arctic Research Foundation, a dit au Comité que « le ministère des Pêches et des Océans et le gouvernement fédéral dans son ensemble continuent de sous-financer ce travail essentiel », et il a ajouté que le MPO n’a « jamais réussi à bien évaluer ces stocks dans la plus grande partie de l’Arctique[92] ». Adrian Schimnowski a proposé que l’on fasse appel aux collectivités, aux équipes de recherche et aux groupes commerciaux pour recueillir des données et des observations sur des périodes plus longues et prendre en compte le savoir traditionnel[93].

Vers une augmentation de la chasse durable aux pinnipèdes

De nombreux témoins ont laissé entendre que ce n’est plus le moment de se concentrer uniquement sur l’étude des impacts des pinnipèdes sur les stocks de poissons, et que la meilleure chose à faire désormais est d’intensifier la chasse[94]. Selon Craig Pardy, il n’est plus nécessaire de faire plus d’études et de dénombrements pour connaître « l’impact des phoques sur le rétablissement des stocks de poissons de fond », car « les données parlent d’elles‑mêmes[95] ». Le pêcheur Eldred Woodford, qui a comparu à titre personnel, a parlé de commissions et de rapports passés sur les phoques qui remontent aux années 1980, et il a dit au Comité que « [l]e moment est venu [d’agir]. Nous n’avons pas besoin d’autres études ou d’autres données scientifiques sur les phoques. Nous avons besoin de mesures qui visent les phoques[96]. »

Les témoins qui se sont prononcés en faveur d’une augmentation des captures de pinnipèdes ont tous préconisé une chasse responsable et durable. Cela inclut la valorisation de l’animal tout entier et le maintien des populations de pinnipèdes à des niveaux viables tout en réduisant leur impact sur les espèces de poissons. Trevor Jones a expliqué que « pêcheurs et gouvernement [doivent agir de manière responsable afin de] pêcher les quantités voulues pour maintenir la santé de l’écosystème. Il est de notre devoir de bien gérer nos ressources parce que, autrement, les conséquences se ressentiront pendant des générations[97]. »

Des témoins se sont demandé pourquoi les mesures pour contrôler les populations de pinnipèdes n’avaient pas été prises il y a de nombreuses années, et ont dit craindre qu’il soit maintenant plus difficile de le faire, parce que les populations ont continué de croître. Danny Arsenault a fait remarquer que l’augmentation des populations de pinnipèdes était une source de préoccupations depuis de nombreuses années, et s’est demandé si les stocks de poissons de fond et de poissons pélagiques seraient plus élevés aujourd’hui si des mesures de contrôle des populations de phoques sur la côte Est avaient été mises en œuvre il y a plusieurs années[98]. Craig Pardy a averti le Comité que si l’on attend encore, les pêcheries s’en ressentiront davantage et le rétablissement de certains stocks de poissons sera plus difficile[99]. Jennifer Buie, directrice générale par intérim de la Gestion des ressources halieutiques au MPO, a dit au Comité que l’objectif de son ministère, en tant que gestionnaire de la ressource, « n’est pas de réduire la population[100] », mais de la maintenir à des niveaux sains.

Tout en reconnaissant que la gestion des pinnipèdes est une importante question, Stéphanie Pieddesaux, chercheuse industrielle chez Merinov, a fait valoir que les changements climatiques, notamment les modifications de la glace de mer nécessaire à la mise bas et les changements dans la répartition des espèces de proies, pourraient bientôt affecter la santé des populations de pinnipèdes. À ce propos, elle a déclaré que toute décision relative à la gestion des phoques devrait être prise avec plus de prudence que si elle avait été prise il y a 10 ans, lorsque les effets des changements climatiques n’étaient pas aussi marqués[101]. Carl Walters a laissé entendre pour sa part que des pratiques de gestion, telles que le rétrocontrôle ou le contrôle des prises, pouvaient être adaptées pour tenir compte des effets des changements climatiques, en « surveillant la taille de la population, en surveillant la productivité et en ajustant la récolte d’une année à l’autre[102] ».

Quant à Kilian Stehfest, bien que n’étant pas contre une « récolte de phoques gérée de façon durable », il a averti que chasser les pinnipèdes pour favoriser les stocks de poissons à valeur commerciale pourrait avoir des répercussions involontaires sur le réseau trophique et des effets dévastateurs sur l’écosystème. Il a ajouté que cette approche

compromet […] la santé des écosystèmes côtiers de façon incommensurable en plus de susciter des doutes quant à l’atteinte du résultat escompté. Au caractère imprévisible et risqué de cette approche s’ajoutent les changements importants et rapides que nous observons déjà dans l’écosystème côtier en raison des changements climatiques[103].

Les captures actuelles de pinnipèdes

La Loi sur les pêches qualifie les pinnipèdes d’espèces de poissons. Le Règlement sur les mammifères marins (RMM) pris en vertu de la Loi sur les pêches indique comment les phoques peuvent être légalement chassés, à quel âge et où, ainsi que la façon de s’y prendre pour les expédier sans cruauté.

Sur la côte Est, on pratique la chasse commerciale au phoque du Groenland, au phoque gris et au phoque à capuchon. Depuis 2009, les chasseurs de phoques doivent suivre une formation obligatoire sur une méthode de chasse en trois étapes pour s’assurer que les phoques sont achevés et prélevés rapidement et sans cruauté[104]. La plupart des phoques chassés sont des phoques du Groenland, suivis d’un petit nombre de phoques gris. Gil Thériault, directeur de l’Association des chasseurs de phoques intra-Québec, a expliqué que la chasse au phoque du Groenland est une chasse établie, tandis que la chasse au phoque gris ne se pratique que depuis 10 ans[105]. Les phoques à capuchon ne représentent qu’une très petite partie des débarquements commerciaux. Il n’y a actuellement sur la côte Ouest aucune chasse commerciale aux pinnipèdes.

Le nombre de permis de chasse commerciale délivrés et le nombre de chasseurs actifs ont connu un déclin dans les dernières années. En 2016, on estimait à 9 710 le nombre de titulaires d’un permis de chasse commerciale, et un millier de chasseurs de phoques s’adonnaient activement à la chasse[106]. Le tableau 1 indique le nombre de permis de chasse commerciale délivrés et le nombre de chasseurs actifs par province en 2022.

Tableau 1 — Nombre de permis de chasse commerciale délivrés pour le phoque et de permis actifs en 2022

Province |

Permis de chasse commerciale délivrés |

Permis actifs |

Terre-Neuve-et-Labrador |

3 582 |

307 |

Nouvelle-Écosse |

45 |

13 |

Nouveau-Brunswick |

11 |

0 |

Île-du-Prince-Édouard |

17 |

0 |

Québec |

827 |

63 |

Total |

4 482 |

380 |

Source : Pêches et Océans Canada, Réponse du MPO à la question soulevée au cours de la réunion du 6 octobre du Comité permanent du Sénat des pêches et des océans (POFO), présentée au Comité sénatorial permanent des pêches et des océans, 2022.

Le MPO « n’attribue pas de total autorisé des captures [TAC] (quota) pour la chasse au phoque de l’Atlantique, car la participation à cette chasse et la demande du marché pour les produits dérivés du phoque sont faibles. Le nombre d’animaux chassés demeure largement à des niveaux durables[107]. » Le dernier TAC annoncé pour le phoque du Groenland en 2016 était de 400 000. Au cours de cette même année, 68 000 phoques du Groenland ont été capturés à des fins commerciales[108]. La figure 7 montre le nombre de phoques du Groenland qui ont été capturés à des fins commerciales entre 2002 et 2019. La figure 8 indique le nombre de phoques gris qui ont été chassés à des fins commerciales entre 2010 et 2021. La figure 9 fait état du nombre et de la valeur des peaux de phoques débarquées au Canada atlantique entre 2004 et 2022.

Figure 7 — Nombre de phoques du Groenland capturés à des fins commerciales ayant été déclarés au Canada entre 2002 et 2019

Sources : Figure préparée par le Comité à partir de données tirées de Pêches et Océans Canada (MPO), Statistiques sur la chasse au phoque; et MPO, Situation des phoques du Groenland, Pagophilus groenlandicus, de l’Atlantique Nord-Ouest en 2019, Secrétariat canadien de consultation scientifique, Avis scientifique 2020/020, mars 2020.

Figure 8 — Nombre de phoques gris capturés à des fins commerciales ayant été déclarés au Canada entre 2010 et 2021

Sources : Figure préparée par le Comité à partir de données tirées de Pêches et Océans Canada (MPO), Statistiques sur la chasse au phoque; et MPO, Évaluation des stocks de phoque gris de l’Atlantique Nord-Ouest (Halichoerus grypus) au Canada en 2021, Secrétariat canadien des avis scientifiques, Avis scientifique 2022/018, juin 2022.

Figure 9 — Nombre et valeur des peaux de phoque débarquées au Canada atlantique entre 2004 et 2022

Remarques : Les « débarquements » sont définis comme étant « la partie des prises ramenées à quai ». Voir Pêches et Océans Canada (MPO), Débarquements.

Le nombre de peaux débarquées et la valeur des débarquements pour 2022 sont des données préliminaires et sont sujets à révision.

Sources : Tableau préparé par le Comité à partir de données obtenues dans le cadre de communications personnelles avec le MPO, Affaires législatives et parlementaires, 9 août 2016 et 21 juillet 2017; et MPO, Statistiques régionales — Débarquements de poissons et les valeurs des débarquements.

Les Autochtones ont le droit de chasser le phoque ainsi que de pêcher pour d’autres espèces à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR) sans être titulaires d’un permis sur toutes les côtes du Canada[109]. Les phoques communs, annelés et barbus sont chassés au Canada à des fins de subsistance, mais ils ne sont pas capturés à des fins commerciales. Les peuples autochtones du Canada « ont un droit protégé par la loi constitutionnelle de chasser les mammifères marins, y compris les phoques, si cette chasse respecte les besoins et autres exigences en matière de conservation[110] ».

Les produits dérivés des pinnipèdes

Des témoins ont décrit les produits du phoque existants et ceux en cours de développement qui permettront de profiter de toutes les parties de l’animal. Doug Chiasson a dit au Comité que « [l]’offre actuelle issue de la chasse au phoque au Canada est diversifiée et innovante[111] ». La graisse de phoque peut être utilisée pour obtenir des produits dérivés, comme des huiles et des suppléments d’oméga-3 pour la santé du cœur et des articulations ainsi que l’amélioration des performances sportives[112]. Les pilules de fer héminique extrait des phoques pourraient être consommées par des personnes souffrant de carences en fer avec moins d’effets secondaires que le fer produit chimiquement[113]. La fourrure et le cuir de phoque sont chauds, imperméables et biodégradables et peuvent servir à confectionner des vêtements et des accessoires à la mode[114]. La viande de phoque est maigre, riche en fer et moins contaminée que la chair de thon rouge. Les morceaux de viande les plus tendres peuvent être destinés aux restaurants, tandis que les parties moins tendres pourraient convenir à la préparation de viande séchée ou de ragoûts[115]. Les animaux domestiques peuvent également être nourris avec des aliments, des gâteries et des suppléments dérivés des produits du phoque[116]. Il existe même des marchés pour le cœur, les reins et le pénis de phoque[117].

Selon Kendall Flood, président-directeur général d’Ár n-oileán Resources Ltd., il faudrait privilégier les produits du phoque transformés, comme les côtes emballées sous vide ou la viande séchée de grande qualité, car ils sont commercialement plus viables que les produits non transformés, de moindre valeur[118].

Des témoins comme Sandra Gauthier, directrice générale d’Exploramer, Mélanie Lemire, professeure agrégée à l’Université Laval et du Collectif Manger notre Saint-Laurent, ainsi que Colombe St-Pierre, cheffe propriétaire du restaurant Chez Saint-Pierre, et elle aussi du Collectif Manger notre Saint‑Laurent, ont dit au Comité que la viande de phoque pourrait contribuer à l’indépendance et à l’autosuffisance alimentaires du Canada[119]. Les produits dérivés des pinnipèdes, tels que les huiles d’oméga-3, les repas préparés à base de viande de phoque ou encore les poudres de protéines, pourraient aussi être expédiés à l’étranger, dans le cadre de programmes d’aide alimentaire, dans les régions du monde où les populations souffrent d’insécurité alimentaire ou d’un manque de protéines[120].

Intensifier la chasse au phoque sur la côte Est

Les recommandations 1, 3, 6 et 8 présentées à la fin de ce rapport concernent les témoignages sur l’intensification de la chasse au phoque présentés dans les sections suivantes.

La chasse au phoque à des fins commerciales

Sur la côte Est, aucun total autorisé de captures, ou TAC, n’a été fixé, parce que la chasse au phoque est peu développée et que le nombre de phoques capturés demeure bien en deçà des niveaux de chasse durable. Kendall Flood a déclaré devant le Comité que le MPO a « toujours dit ouvertement » que le quota pourrait être augmenté si le nombre de phoques chassés s’en approchait, ajoutant que le MPO avait calculé que si on capturait de 425 000 à 450 000 phoques du Groenland, cela permettrait de maintenir la population, et que si on en capturait environ 600 000, cela ferait diminuer la population[121]. Sandra Gauthier a dit qu’il faudrait

augmenter le nombre de permis commerciaux dans les régions plus nordiques du Québec, comme la Gaspésie et la Côte‑Nord. Ce sont des endroits où on retrouve encore aujourd’hui des phoques du Groenland et un peu de phoques gris. Nous voudrions que plus de permis commerciaux soient délivrés et que la période de chasse au phoque soit prolongée, afin d’avoir accès à davantage de viande[122].

Des témoins ont évoqué le scénario de la poule et de l’œuf, avec une demande insuffisante pour les produits dérivés des pinnipèdes et un faible niveau de prises de pinnipèdes. Les causes de cette demande insuffisante, dont le manque d’éducation et de sensibilisation sur les marchés canadiens et étrangers et le manque d’accès aux marchés des États-Unis et de l’Union européenne, sont abordées dans les sections suivantes.

Doug Chiasson a déclaré que le moyen le « plus efficace » de contrôler les populations de phoques est de pratiquer une pêche commerciale réussie. Il a averti toutefois que les mesures dans ce sens doivent être prises rapidement, parce qu’« [à] mesure que les chasseurs de phoques expérimentés quittent le marché du travail, nous courons le risque de ne pas être en mesure de relever le défi d’augmenter nos captures jusqu’aux niveaux nécessaires pour assurer une gestion adéquate[123] ». Ginny Boudreau a dit au Comité que les phoques constituent une ressource qui « ajouterait de la croissance économique à la pêche, à la transformation et à la commercialisation dans nos collectivités et atténuerait les pertes économiques » dues aux TAC réduits ou aux moratoires imposés sur la pêche d’autres espèces[124].

La chasse au phoque à des fins personnelles

Le musée des sciences Exploramer, en Gaspésie, au Québec, offre chaque année une formation à 30 nouveaux chasseurs qui veulent pratiquer la chasse au phoque à des fins personnelles. Pendant cette formation de deux jours, il est question de la biologie des phoques et des lois applicables, il y a des ateliers sur la façon de dépecer un phoque et de découper sa viande, et la formation se termine par un atelier culinaire. Actuellement, il y a une liste d’attente de 10 ans pour le cours permettant d’obtenir un permis de chasse à des fins personnelles — ce qui démontre un grand intérêt pour la chasse au phoque durable[125].

Selon Sandra Gauthier, la chasse au phoque à des fins personnelles pourrait devenir « un levier très intéressant pour le développement économique des régions côtières du Québec, notamment pendant les saisons mortes pour le tourisme[126] ». La venue de gens pratiquant la chasse sportive ou récréative en Gaspésie, sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent ou aux îles de la Madeleine, de novembre à mars, pour une chasse bien encadrée, permettrait d’atténuer les préoccupations économiques dans des régions où il y a beaucoup de chômage en hiver[127]. Sandra Gauthier a décrit différentes approches susceptibles de favoriser le développement de la chasse au phoque à des fins personnelles, notamment la prolongation de la saison de cette chasse et la possibilité pour les personnes qui ne vivent pas dans les zones côtières de pratiquer aussi cette chasse après avoir suivi une formation[128].

La création d’une chasse aux pinnipèdes à des fins commerciales sur la côte Ouest

Il n’y a pas de chasse aux pinnipèdes à des fins commerciales sur la côte Ouest. Le MPO examine les propositions en la matière dans le cadre de la Politique sur les nouvelles pêches[129]. Le Comité a appris que la Pacific Pinniped Balance Society, qui rassemble « 115 Premières Nations, les syndicats UFAWU-Unifor, la fédération de la faune de Colombie-Britannique et beaucoup d’autres clubs locaux de pêche sportive », avait soumis, il y a plus de cinq ans, une proposition de plan graduel de captures de pinnipèdes sur la côte Ouest, avec 5 000 animaux pour commencer, puis une augmentation progressive de ce nombre[130]. Matt Stabler a expliqué toutefois que la proposition se heurtait à des obstacles et que le MPO n’avait cessé de leur « mettre des bâtons dans les roues » en raison de la crainte exprimée par la population et qu’aucune des raisons données par le MPO pour les délais « n’est basée sur la science[131] ». Il a indiqué au Comité qu’il existe des marchés pour les peaux, la viande et les acides gras oméga‑3 pour des quantités encore plus importantes que celles résultant des captures proposées. La seule partie de l’animal dont il resterait à s’occuper, ce sont les os[132].

Ken Pearce a énuméré les risques liés à la non-réduction des populations de pinnipèdes, comme l’appauvrissement des stocks de saumons, la débâcle de l’industrie de la pêche sportive, qui pèse plus d’un milliard de dollars, et l’effondrement du reste de la pêche commerciale[133]. Jesse Zeman a dit être favorable à une augmentation des captures de pinnipèdes sur la côte Ouest pour réduire la prédation exercée sur le saumon sauvage du Pacifique, et parce que « la truite arc-en-ciel est en voie de disparition, mais pas les pinnipèdes[134] ».

Les infrastructures pour la chasse aux pinnipèdes

Les témoins avaient des opinions divergentes sur la question de savoir si les infrastructures existantes pour la chasse au phoque au Canada permettaient de faire face à une augmentation de cette activité sur la côte Est. Certains témoins, dont Mervin Wiseman et Kendall Flood, ont déclaré que les navires actuels pouvaient servir pour la chasse aux pinnipèdes en valorisant l’animal tout entier[135]. Kendall Flood a ajouté que les infrastructures de transformation étaient à son avis suffisantes[136]. Trevor Jones, au contraire, a affirmé que des investissements seraient nécessaires afin de développer les infrastructures requises pour chasser jusqu’à 400 000 phoques du Groenland et permettre une valorisation de l’animal tout entier, mais a dit croire que les infrastructures seront mises en place une fois qu’il y aura des marchés établis pour ces produits[137]. Doug Chiasson a reconnu pour sa part qu’il faudrait un certain temps pour mettre en place les infrastructures suffisantes pour gérer une forte augmentation des captures de phoques, et il a informé le Comité que la création d’un marché pour les produits du phoque inciterait les entreprises à « se réorganiser en conséquence[138] ». Quant à Ginny Boudreau, elle a dit penser que « le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral ont pour rôle d’aider l’industrie à mettre en place des usines de transformation, des installations, et à les lancer sur les marchés[139] ».

Sandra Gauthier a expliqué qu’au Québec, on a observé une « croissance constante et de plus en plus importante de la demande de viande de phoque à des fins alimentaires[140] ». À tel point que la seule boucherie qui transforme la viande de phoque dans la province, située aux îles de la Madeleine, n’est plus en mesure de répondre à la demande. Le transport de la viande depuis les îles jusqu’au continent est également compliqué. Sandra Gauthier a déclaré que l’ouverture de deux autres usines de transformation de viande de phoque au Québec permettrait de distribuer plus de viande aux restaurants, mais aussi aux chaînes de supermarchés, qui ont besoin de quantités importantes de viande pour garnir leurs étalages[141].

Pour ce qui est de la situation sur la côte Ouest, Matt Stabler a indiqué que la région dispose déjà des navires, des équipages et de la capacité de traitement nécessaires pour chasser dans un premier temps jusqu’à 5 000 individus et n’attend que la permission pour une chasse commerciale[142]. Jim McIsaac, a déclaré néanmoins que les infrastructures requises pour la chasse aux pinnipèdes doivent être développées davantage sur la côte Ouest, car les infrastructures de pêche en général tendent à disparaître[143].

Les recommandations 2, 3 et 6 présentées à la fin de ce rapport concernent les infrastructures pour la chasse aux pinnipèdes.

Les obstacles à la vente de produits dérivés des pinnipèdes

La demande et l’accès au marché sont tous deux des obstacles à la vente de produits dérivés des pinnipèdes. Ces obstacles contribuent au faible niveau de captures des pinnipèdes. Des témoins ont expliqué qu’il serait profitable d’avoir des programmes d’éducation ou de sensibilisation sur la chasse au phoque destinés à favoriser le développement d’éventuels marchés au Canada et à l’étranger et à lutter contre l’image négative de cette chasse. Il faudrait également s’attaquer aux obstacles à l’accès aux marchés afin de trouver de nouveaux débouchés pour la vente des produits dérivés du phoque. Les recommandations 4 à 7 présentées à la fin de ce rapport concernent l’importance de l’éducation et la sensibilisation pour réduire les obstacles à la vente de produits dérivés des pinnipèdes.

L’éducation et la sensibilisation

Ginny Boudreau a dit au Comité que la mauvaise réputation dont souffre l’industrie de la chasse au phoque se fonde sur « des inexactitudes dramatisées au sujet de l’exploitation des pinnipèdes » propagées par les médias et les groupes environnementalistes extrémistes[144]. Owen Bird, directeur général du Sport Fishing Institute of British Columbia, a laissé entendre que « les renseignements dont se servent certains groupes semblent trouver un écho chez les populations urbaines qui ne connaissent pas les circonstances[145] ». Bill Penney a abondé dans le même sens en disant que

la perception internationale est dictée par une kyrielle de célébrités qui jugent l’industrie du phoque en fonction de ce qu’elle était il y a plus de 30 ans. En fait, la politique gouvernementale en matière de gestion et de réglementation de la population de phoques continue d’être façonnée par des perceptions publiques générées par les activistes et qui n’ont rien à voir avec la réalité, les faits et la science[146].

Bill Penney a laissé entendre que le soutien fédéral aux programmes de marketing et de vente axés sur des données factuelles pourrait contribuer à faire changer le discours, en expliquant que la plupart des Canadiens « ne connaissent pas les faits sur le phoque, mais peuvent réciter la désinformation et la propagande produites par les organisations qui se servent de l’industrie du phoque pour recueillir des fonds[147] ». Aaju Peter a déclaré pour sa part que les préjugés défavorables à l’égard de la chasse au phoque sont très difficiles à combattre et ils « compliquent encore davantage [la] vie déjà difficile » des Inuits. Elle a proposé que l’on donne un visage humain à des traditions vieilles de 5 000 ans et à une culture de chasse perdue, ce qui pourrait être un moyen d’aller de l’avant[148]. Morley Knight a fait valoir que des campagnes d’information montrant la nécessité de gérer efficacement les troupeaux de phoques, compte tenu de leur impact sur les stocks de poissons, et la manière dont la chasse est effectuée, sans cruauté, pourraient aider le public à comprendre la situation et à accepter les produits du phoque[149]. Mervin Wiseman a fait état du succès de la commercialisation, par le Danemark, des produits dérivés du phoque du Groenland et de leur promotion dans les maisons de vente aux enchères et les maisons de haute couture, et a indiqué que le Canada doit se doter d’un cadre de marketing international pour les produits du phoque[150]. Quant à Ginny Boudreau, elle a dit croire qu’au Canada, « nous devons investir des ressources dans un grand plan d’information et de promotion sur l’exploitation et la commercialisation des pinnipèdes, et en être fiers[151] ».

Romy Vaugeois, gestionnaire de programme du Réseau des gestionnaires de la ressource du phoque à l’Institut de la fourrure du Canada, a indiqué qu’une récente campagne publicitaire en ligne faisant la promotion des produits dérivés du phoque issus de la chasse autochtone et non autochtone — axée sur le Québec et l’Ontario — avait généré 68 millions d’expositions[152]. Bill Penney a dit pour sa part au Comité qu’une approche marketing ciblée menée à Montréal et à Toronto, expliquant que la chasse au phoque était une activité durable et pratiquée sans cruauté et mettant l’accent sur les avantages que présentent les produits du phoque, a permis d’observer une augmentation de 6 % (de 23 % à 29 %) du nombre de Canadiens ouverts à l’idée d’acheter des produits dérivés du phoque. Il a ajouté que « plus nous sensibiliserons les Canadiens, plus nous serons en mesure de faire accepter le phoque comme un produit canadien[153] ».

Avec son programme Fourchette bleue, Exploramer travaille depuis 2009 à la commercialisation de la viande de phoque en tant que produit sain et raffiné ne contenant pas d’hormones de croissance[154]. Mélanie Lemire a informé le Comité que « [l]a commercialisation accrue des produits du phoque sur le marché contribuerait à diversifier l’économie des pêches [au Québec] et à améliorer la résilience [de la province] face aux aléas des changements climatiques et des marchés internationaux[155] ».

De nombreux témoins ont dit que l’augmentation de la demande de produits dérivés des pinnipèdes au Canada serait une bonne première étape pour développer l’ensemble de la demande pour de tels produits[156]. Selon Gil Thériault, pour convaincre les marchés étrangers d’acheter des produits dérivés du phoque, le Canada doit montrer que la viande, la graisse, les peaux et le reste du phoque peuvent être valorisés au maximum[157]. Ginny Boudreau était du même avis et a ajouté qu’on ne peut pas s’attendre à ce que le marché mondial prenne de l’expansion si

[l]es gouvernements canadiens n’investissent pas dans des marchés nationaux ou internationaux, pas plus qu’ils n’informent les Canadiens des avantages diététiques pour leur santé et des avantages pour leur bien-être économique. Nous avons honte de promouvoir une viande très riche en fer, l’huile la plus riche en oméga-3 du monde, des peaux et des fourrures qui sont durables, chaudes et, oui, très à la mode[158].

L’accès aux marchés

Des témoins comme Dion Dakins, Robert Hardy, Eldred Woodford et Doug Chiasson ont insisté sur le fait que l’accès aux marchés étrangers est un obstacle important au développement de la chasse au phoque[159]. Eldred Woodford a dit au Comité que la fermeture de trois des quatre entreprises de transformation du phoque à Terre-Neuve-et-Labrador peut être liée à la perte d’accès aux marchés de l’Union européenne et de la Russie[160]. Bill Penney a dit au Comité que « les difficultés de commercialisation des produits du phoque ne viennent pas de la rareté des clients, mais plutôt des problèmes d’accès qu’éprouvent ces clients[161] ». Jen Shears, propriétaire de Natural Boutique, qui a comparu à titre personnel, a fait état des menaces de violence contre elle et sa jeune fille qu’elle a reçues de la part de défenseurs des droits des animaux lorsqu’elle a tenté de mettre en vente ses produits. Ils ont notamment menacé de les dissoudre dans l'acide et de les « traquer jusque chez [elles][162] ». Kendall Flood a fait remarquer qu’il faudrait accroître l’accès aux marchés étrangers pour écouler le volume de produits dérivés du phoque si la chasse augmentait de façon spectaculaire[163].

De nombreux témoins, dont Ginny Boudreau, Jen Shears, Eldred Woodford, Doug Chiasson, Trevor Jones, Ruben Komangapik, co-directeur général de Reconseal Inuksiuti, et Aaju Peter, ont expliqué au Comité qu’il était nécessaire que le gouvernement du Canada ou la ministre des Pêches et des Océans adoptent une approche politique plus audacieuse pour faire changer l’image de la chasse au phoque, faciliter l’accès aux marchés étrangers pour les produits dérivés des pinnipèdes et lever les obstacles à l’exportation des produits canadiens dérivés du phoque, en particulier vers les États-Unis et l’Union européenne[164]. Mervin Wiseman a indiqué pour sa part que le Canada devrait prendre exemple sur d’autres pays qui ont eu le « courage de se lever et de dire qu’ils vont faire le nécessaire pour récolter leurs phoques, et ce au nom de leurs pêcheurs et de la population de leur pays[165] ». Selon Ginny Boudreau, un « bon début » serait que la ministre de Pêches et Océans Canada fasse publiquement la promotion de l’industrie canadienne du phoque comme étant « une industrie viable, durable et humaine[166] ». Kenneth LeClair, vice-président de la Prince Edward Island Fishermen’s Association, a avancé que si les impacts de la prédation des phoques sur les stocks de poissons étaient plus visibles, il y aurait davantage de protestations et d’actions publiques[167].

La Marine Mammal Protection Act des États-Unis

En 1972, les États-Unis ont adopté une loi sur la protection des mammifères marins, la Marine Mammal Protection Act (MMPA). La MMPA interdit l’importation de produits dérivés de mammifères marins, incluant les produits dérivés du phoque.

Bill Penney a décrit les difficultés de faire entrer des produits du phoque dans des marchés qui impliquent les États-Unis, même lorsque les produits du phoque ne sont pas destinés à ce pays. Il a donné l’exemple d’une entreprise de fabrication de nourriture pour animaux de compagnie qui ne pouvait pas produire de la nourriture à base de phoque, parce que cette entreprise avait des clients américains et ne pouvait donc pas inclure des produits dérivés du phoque dans sa chaîne de valeur[168].

Les témoins n’étaient pas sûrs si l’accès à d’autres produits de la mer canadiens destinés au marché américain pouvait être soumis à des restrictions aux termes de la MMPA à cause d’une augmentation de la chasse au phoque[169]. D’autres pays, comme la Norvège, le Japon et l’Islande, chassent des mammifères marins, comme les phoques et les baleines, sans que cela n’ait d’incidence apparente sur leurs relations commerciales avec les États-Unis pour d’autres produits de la mer[170].

Il existe une exception à la MMPA sur la côte Ouest des États-Unis pour l’élimination des otaries de Californie et des otaries de Steller dans certaines zones du fleuve Columbia et de ses affluents, afin de réduire l’impact de la prédation des otaries sur divers stocks de poissons en voie de disparition ou menacés, dont le saumon. De plus en plus d’otaries se sont rassemblées dans les zones autour du barrage de Bonneville et des chutes de Willamette, car elles ont appris que les salmonidés sont une proie facile dans ces zones de points de capture.